石军说:“从这些数据可以看出,混合所有制企业的数量已经很多了。但是这其中不少企业没有形成规范的混合所有制,也没有充分发挥混合所有制企业潜在的、应该发挥的那些优势和作用。”

混合所有制企业应有的优势在于,在股权多元化的基础上,真正实现利益的博弈和权力的制衡;吸纳国有企业资金雄厚、技术先进,民营企业机制灵活、市场反应敏锐的优势,从而获得效率与效益的提升。

“混合所有制已发展多年,为什么现在又重新强调,是因为过去做得不太成功,甚至有很多失败。”长期关注国有企业改革的北京师范大学公司治理与企业发展研究中心主任高明华,在接受《中国经济周刊》专访时表示,我们过去把混合所有制单纯地理解成是股权结构的调整,而没有和公司治理健全结合起来。公司治理结构真正完善,是此轮“混改”中比股权结构调整更为重要的目标。

上市,是国企实现混合所有制的主要方式之一。但是,不少上市国企仍没有真正建立起现代企业制度,实现完善的公司治理。

今年7月,中国建筑材料集团有限公司(下称“中国建材集团”)被国资委列入了发展混合所有制经济试点。

中国建材集团董事长宋志平在接受《中国经济周刊》专访时表示,“国企上市,但是大部分是国有股一股独大;搞薪酬制度改革,但是把国有企业的管理架构同市场化的方式糅合在一起,有些国企老总不在上市公司领薪酬,而是要通过上级单位的考核来确认薪酬;管理层由董事会任命,但要经过上级单位的考核,甚至由上级单位提名、董事会走程序……一半是行政化,一半是市场化。”过去一段时间的“混改”,国有企业进入市场搞股份制,搞上市公司,“只解决了‘拿钱’的问题,没有把市场机制真正引入到企业里来,只能认为是‘半市场化’”。宋志平说。

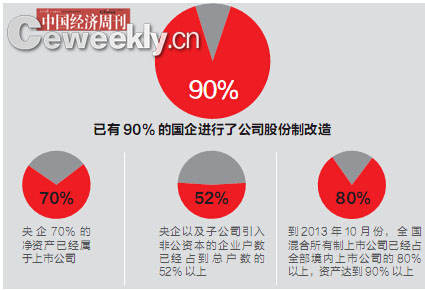

二十多年来混合所有制实践的成果

宋志平坦言,国有企业传统模式很舒服,而改革必然有阵痛。但是不改革,国企就会很艰难——这一轮“混改”有一个“不得不改”的原因。