第一,支持科技创新和成果转化应用。科技创新是解决经济发展诸多瓶颈的关键,应该将推进重大科技创新和成果转化应用作为投资政策的重点,政府和企业都应加大科技研发投入,并实现科技成果尽快投产,提升现有产业的技术水平,并催生新产业形成与发展,充分发挥“科技红利”对经济增长的贡献。参考美国奥巴马政府的做法——其在第一个预算方案中,将国家科学基金会、能源部科技办公室等重要机构的研究费用翻了一番,并向企业技术研发提供税收减免740亿美元,并计划未来10年将基础研究资助翻一番,这些措施虽然不像基建投资项目那样直接带动GDP,但是保障了美国支柱产业(信息技术、高端制造、农业、医药、军工等)的长期核心竞争力,促使若干新兴产业领域(页岩气、3D打印、新移动网络和移动媒体、环保设施、电动和无人驾驶汽车等)的产生。

第二,支持产业转型升级。发挥中国产业的后发优势,向发达国家借鉴吸收一流生产技术、服务和管理经验,并努力培养自主创新能力,提升产业发展水平。农业方面,推广现代化设施、工具和运营方式,加快发展现代农业,促进农业增产和农民增收。工业方面,积极推广信息化和流程优化管理,升级生产设备技术,提高生产率和资源利用率,减少低水平建设,引导淘汰落后产能,引导生产力的科学布局和产能的有序转移,大力发展节能环保产业,推广节能减排技术。金融服务业方面,应加快金融结构调整,提升金融服务实体经济的能力,重点发展直接融资、风险投资、战略投资等融资模式。

第三,激发民营投资活力。进一步完善民间投资政策措施,引导民间投资进入基础产业和支柱行业等领域,最大限度放开准入限制。继续强化对民营企业、小微企业的扶持,进一步明确财政金融政策。引导民营企业做优做强,形成品牌优势,培养核心企业,以大企业带动关联企业形成更有竞争力的产业集群。

第四,稳步推进城镇化和区域协同发展。以城市群建设投资为重心,促进大中小城市和小城镇合理分工、协同发展。围绕推进新型城镇化战略部署,合理安排国家投资方向,提升城市基础设施建设和管理水平,提高城市综合承载能力,保障城市运行安全,改善城市人居生态环境。引导投资和其它资源在土地综合整治、安置房建设、新城区建设、城镇棚户区和旧厂房改造、产业园区建设以及各类公共基础设施建设(交通、通信、水电煤暖)等领域的合理配置。

五、明确中国经济在全球市场中的定位,更加重视出口对经济增长的贡献

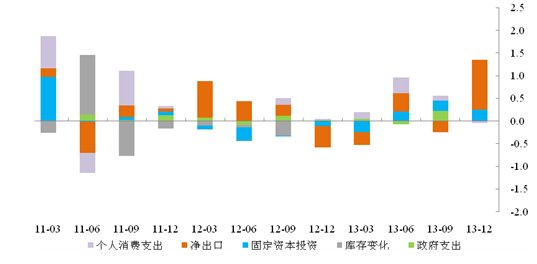

从历史和现实的角度看,在走向经济强国的过程中必须要高度重视出口,即使是最发达的经济体也需要靠出口来拉动本国经济增长。以德国为例,2011年以来出口在其GDP增长中的贡献十分突出。(见图7)

图7:分项指标对德国GDP增速贡献(%)

无论是过去三十年还是今后二十年,中国经济发展都需要充分利用国内、国外两个市场来优化资源配置。因此,当前必须继续高度重视出口对经济增长的拉动作用。随着欧美等主要发达经济体市场复苏,我国出口也应该逐步走出谷底,但最近公布的数据显示:2014年一季度,我国出口同比下降3.4%,远低于去年同期18.4%和全年7.9%的增速。尽管有美国恶劣天气、去年同期虚假贸易高基数等客观因素,但我们还是应该看到我国出口形势中的隐患:2013年起欧美经济处于持续复苏通道,但我国对主要贸易伙伴的出口增速仍普遍呈现出下降态势,意味着外部经济复苏对我国出口的拉动作用在弱化;我国出口增长较快的产品仍集中于原材料、轻工业品等附加值较低的产品,出口商品结构亟需优化。