坚持发展与治理并重,创新县域治理体系机制

习近平总书记曾指出,不发展有不发展的问题,发展起来有发展起来的问题,而发展起来后出现的问题并不比发展起来前少,甚至更多更复杂了。要解决发展起来后不断出现的新情况新问题,必须适应、把握、引领经济发展新常态,创新党领导经济社会发展的观念、体制、方式方法,提高党把握方向、谋划全局、提出战略、制定政策、推进改革的能力,为发展“航船”定好向、掌好舵,努力实现多方面工作重点转变。

沁源县委将沁源的发展置于全市、全省乃至全国的大格局中来审视,根据发展的形势阶段变化,不断创新县域治理体系机制,使其跟上发展阶段和发展形势变化的步伐。以城乡社会治理、生态环境治理等各项工作的科学部署和推动,有效推进符合新时代要求的“全面治理、全域治理、全新治理”县域治理新模式,从而为县域发展转型提供坚实的基础、支撑与环境。在“全面性、整体性、全局性、协调性”治理思路的指导下,沁源在经济发展转型、政务公开透明、社会质量改善、文化旅游拓展、绿色沁源建设等方面发力,全面提升县域经济社会发展的治理水平,为各级各地进一步统筹、协调、全面发展提供了创新性的治理理念和改革思路。

创新乡村治理,巩固脱贫成效

沁源以广大人民根本利益为坐标,加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。着力加强乡村治理,强化农村基层党组织领导核心地位,发挥自治章程、村规民约的积极作用,进一步建立完善“一约四会”“一墙三榜一栏”“三务”公开等制度,完善县乡村三级综治中心功能和运行机制,全力构建乡村治理新体系。在精准扶贫过程中,统筹考虑乡村周边土地、生态等资源条件,结合乡村经济社会长期发展任务目标,高标准规划完成住房、道路、绿化等基础设施建设和环境治理工作,为提高乡村地区对人才、社会资本的吸引力,发展壮大乡村集体经济,进一步推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接,奠定了坚实的基础和支撑。

沁源大力实施乡村振兴战略,巩固脱贫摘帽工作成效。以农村人口为主要构成的沁源在2018年实现了脱贫摘帽。为巩固脱贫成果,特别需要依托乡村振兴战略,补牢产业发展基础、改善基本公共服务、提高治理能力。为此,沁源围绕“富民”目标,认真落实《沁源县脱贫成效巩固2018—2020三年规划》《2018年行动计划》《沁源县推进农业产业扶贫实施方案》,坚持脱贫摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管、不摘标准“五不摘”,继续推进分战区作战、分片区竞赛,不断拓展产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫等政策覆盖面,切实抓好易地扶贫搬迁拆除复垦工作。建立返贫预警机制,重点从把握方向、教育引导、帮扶方式、能力提升、需求对接、示范引领和政策落实等方面抓好落实,全面巩固脱贫成果。

加快新型城镇化建设,推动城乡协调发展

沁源着力解决城乡之间不平衡不协调问题,城乡发展一体化提标上档。坚持推进以人为核心的新型城镇化,树立“精、特、美”理念,优化空间布局,增强承载功能,构建城乡互动、协同发展、特色明显的新型城乡发展格局。针对产业、人口布局分散的困局,沁源在县城建设总体规划、产业布局规划、土地利用总体规划方面进一步发力,充分考量沁源自然资源禀赋和长久以来形成的产业积淀,加快县城扩容提质,科学合理地将同一产业环节(共性而非互补性的企业组成)向中心镇、县城集中,发挥县城辐射带动作用,稳步推进县域绿色高质量发展。

坚持“规划先行、产城融合、城乡互动、一体发展”的基本原则,推进县城、重点镇、中心村一体化协调发展,建立完备的城乡基础设施和公共服务设施;建立现代城市管理体系,不断完善城市功能,加快智慧城市建设,结合县域发展需求,统筹规划建设智慧交通、智慧旅游、智慧政务等公共信息服务平台,提升社会服务管理水平;围绕建设“山城、水城、绿城、红城、趣城、慢城”,高端规划县城“两山”理念生态综合体、沁河景观桥及东山慢道、丁城渠景观带和“袖珍古城”,丰富县城绿色文化内涵和品味;以城中村、棚户区改造为切入点和突破口,完成一期改造签约、拆除和二期改造前期工作,启动安置房建设项目,有序推进新区扩容,同步配套交通、通讯、网络、水、电、热、气及排污、垃圾处理等基础设施建设;建设重点城镇,高标准完成郭道镇小城镇建设,重点做好郭道客运站、集中供水、污水处理、集中供热和垃圾收转运工程建设,全面提升太岳重镇综合承载能力;有序推进灵空山镇、李元镇、王和镇、王陶乡等地市政公用及基础设施建设,构建新兴工业、特色农业、生态旅游、物流商贸等各具特色的县域次级集聚中心;全面进行中心村整治规划,以乡村振兴战略规划和专项规划为指导,实施农村危房改造,推进乡村人居环境改善工程,加强对古寨等传统村落的保护;开展拆违治乱、乡村绿化、垃圾治理、污水治理、厕所革命、卫生乡村六大专项行动,改造农村户厕1.8万座、公用“绿色驿站”238座,争创省级改厕示范县,打造一批省级、市级美丽宜居示范村,逐步提高乡村人居环境质量。

完善生态建设与环境保护制度体系,立足生态优势、结合发展问题综合施策

中国特色社会主义进入新时代,人民对社会发展提出了新的更高要求,尤其是对生存环境的要求达到了新的高度,生态环境质量对人民群众幸福感的影响程度不断加大。对此,要在加强社会主义生态文明建设的同时,将生态文明观、绿色发展理念融入社会发展、民生建设中,用绿色发展理念引领社会发展新格局,建设美丽健康中国,从而满足人民更高的环境、生态需求和日益增长的美好生活需要。沁源以“绿水青山就是金山银山”理念指导,以实现绿色发展为出发点,增强生态治理能力,提升生态治理水平,从而破解绿色发展难题、厚植绿色发展优势、提升绿色发展动力,增强全面建成小康社会的生态底色。

深化“蓝天”行动,坚持将源头防控与末端治理相结合,统筹推进转型、治企、减煤、控车、降尘、禁烧等工作,强化大气污染防治,确保污染指标稳定下降。围绕“治水”,开展“碧水”行动;全面落实“河长制”,实施沁河干流、沁河源头保护和紫红河、龙凤河等河道综合治理工程,确保地表水水质稳定提升;同时加强对饮用水水源地的管理与保护,完善乡镇污水处理设施和配套管网设施,解决因城镇发展造成的水源污染问题。抓实“净土”行动,打好土壤污染防治攻坚战;针对历史遗留煤矸石治理问题,建立健全煤矸石环境污染治理长效机制,开展污染地块土壤环境调查评估,严肃查处污染物随意倾倒、填埋,受污染土壤随意处置,以及其他破坏土壤环境的行为。

习近平总书记指出,要“用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境,健全自然资源资产管理体制,加强自然资源和生态环境监管,推进环境保护督察,落实生态环境损害赔偿制度,完善环境保护公众参与制度”。沁源通过科学分析生态文明建设的基础和条件、面临的机遇和挑战,与自身的生态环境、资源禀赋、人文特征、经济基础紧密结合,根据地域特征量体裁衣,有针对性地采取措施,科学指导生态文明建设。围绕“种树”实施“增绿”行动,实现全域种树、绿满城乡,大力推进单位绿化、小区绿化、乡村绿化、庭院绿化和企业绿化。并在增绿的基础上,积极推进增色、增景、增量、增效,在全县推广种植具有经济价值、观赏价值的中药材、农作物、苗木,真正让绿水青山成为老百姓的金山银山。此外,沁源在全县广泛宣传生态文明主流价值观,使绿色文化氛围日益浓厚,绿色生产生活方式和消费模式逐步成为社会风尚,引导城乡居民自觉养成节能环保的习惯。

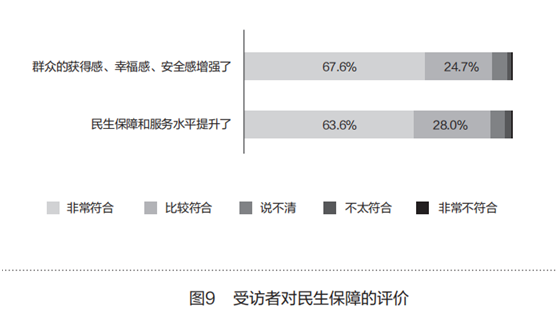

正是有了上述措施的有效落实,沁源的生态环境质量得到大幅度提升。调查中,93.0%的受访者认为“空气质量明显改善了”,93.1%的受访者感受到“附近的河湖水清了、树多了、更美了”,94.6%的受访者表示“城乡人居环境不断提质了”,94.8%的受访者表示感受到“越来越多人开始注重节能环保了”这一变化。

发挥政府主导作用,推动共建共治共享

县域治理需要整合政府与社会各方力量共同参与,将经济转型发展与构建共建、共治、共享的社会治理格局紧密结合。实施“绿色立县,建设美丽沁源”需要政府主导、凝聚各方力量。为此,沁源成立推进绿色发展领导小组,由县委县政府主要领导牵头负责,健全完善综合决策机制,定期组织召开会议研究部署;支持各民主党派、工商联、无党派人士参与绿色发展,积极建言献策,充分发挥民主监督作用;加强生态环保热点问题舆论引导,重视发挥新闻媒体的监督和促进作用;鼓励、引导民间环保组织有序参与,注重引导发挥志愿者的积极作用;完善公众参与决策制度,保障群众知情权、参与权、监督权。通过构建全民参与的社会行动体系,让推进“绿色立县,建设美丽沁源”成为全县人民的自觉行动。沁源县委以“多办利民实事,多解民生难事”为工作导向,力求使群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

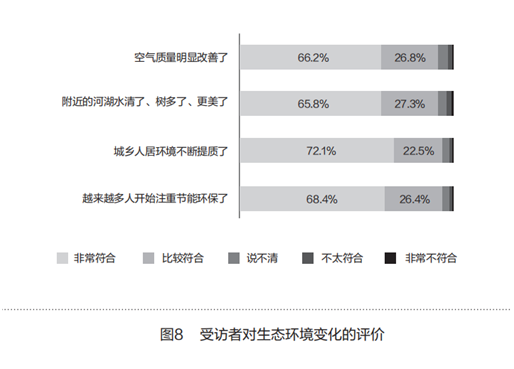

沁源坚持发展和治理并重,围绕人民对美好生活的向往推动县域治理体系的完善与优化,并以城乡各行业领域治理体系的健全优化,引领经济、政治、文化、社会等各领域全局生态改善,不断提高县域发展转型内生动力,实现了发展和治理的有效互动、互促共进。调查结果显示,实施“绿色立县,建设美丽沁源”发展战略以来,92.3%的受访者认为“群众的获得感、幸福感、安全感增强了”,91.6%的受访者表示“民生保障和服务水平提升了”。