周恩来为人民日报社选址

1972年2月21日,美国总统尼克松访华,给中国人带来了一份彩色印刷的《纽约时报》。毛泽东看后说:“我们也要出版彩色报纸。”这个任务随即被安排给了人民日报和解放军报。1973年1月25日,人民日报给周恩来总理送去一份《关于〈人民日报〉彩色印刷建厂问题请示报告》,其中提出了3个方案解决厂房不足的问题。

方案一,现址扩建。只新建彩印车间,其余可以不动。按此方案,需拆迁150余户约500余间民房。新建厂房,机器噪音、煤烟,有害空气等对旁边的北京饭店不利。方案二,在近城区找一所停办的大学,人民日报全部搬迁。这样,办公室可以利用教学楼,只需找点空地建厂房。方案三,选择适当地点,全部新建。据了解,在北京站对面,原拟建一科技馆,后来下马了,那里有几处馆址,已打好地基,并已建好一层馆室。

周恩来经过考虑,在方案二的旁边批示:“最好!!”1973年9月22日,人民日报将《关于人民日报明、后两年基本建设计划的请示报告》送到中央,其中提到,在王府井地区扩建厂房困难很大,此处影响使馆区的秩序,应尽快另觅新址建厂。周恩来在这份报告上做了“特急”批示,再次明确强调人民日报和解放军报新址“只能选空出的大学、学院改建”。

看到批示,人民日报社马上派人寻找停办的大学院校,在北京市规划局郊区组负责人的协助下,选中了北京东郊京通公路北侧第一机械工业部所属的机械学院。1973年10月18日,人民日报社将《关于人民日报选址问题的请示报告》送到周恩来手里,提到选址原因:“一是因为机械学院已经搬到陕西建校,现址没有教学任务;二是该地距机场、车站和人民日报纸库较近;三是人民日报现有建筑面积9万多平方米(王府井旧址),机械学院土地共约27公顷半(合412.5亩)。房屋面积共约11万平方米,人民日报可全部搬入,只需新建3万多平方米厂房和一部分职工宿舍,投资少,有发展余地;四是该地环境安静,有利于报社夜班工作同志的休息。”周恩来在报告上圈阅“同意”。至此,人民日报新址尘埃落定,就是如今位于北京东三环旁边的金台西路2号人民日报大院。

据统计,1950年至1974年,周恩来共为人民日报撰写、审改各类文稿手迹863篇。他对经手的所有稿件极端负责,精益求精。

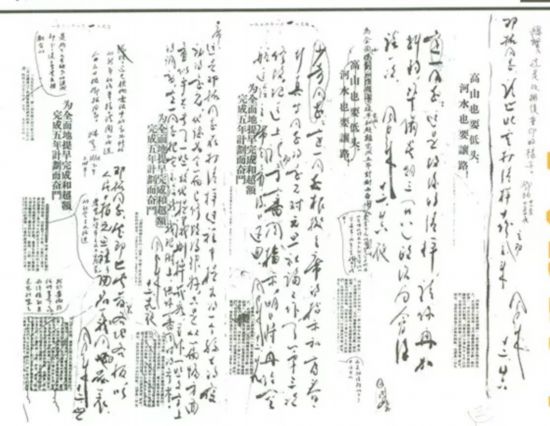

周恩来审改1956年《人民日报》元旦社论的五次批示。

1960年10月12日,人民日报的社论送审稿中提到:“我国人民向来对美国操纵下的联合国组织,决不抱任何不切实际的幻想。”周总理将后半句改为“是有足够认识的”。1962年11月11日,人民日报以观察家名义撰写的文稿里说:“看来中国政府单方面的和平愿望已经不能使尼赫鲁先生回心转意了。”周恩来把“已经不能”改为“很难”。

1972年5月10日,周总理看了人民日报送审的关于越南问题的评论后指出:“你们的评论说美国表示要从越南撤军是骗人的鬼话。这样讲没有留有余地,不能这样讲,这是极左的话。现在看,它是要撤一点的。这是文风问题,不是说理方式。”周恩来要求人民日报评论在重大国际问题上除了正确阐明我国的立场态度外,还应该切实掌握宣传分寸,不说任何过头的话。

当时,周总理已经身患重病,还在百忙中审改人民日报稿件。1973年底,为审阅人民日报国际报道的年终专版,他从晚上一直看到第二天早晨6点。甚至在住院前一个月,他还为人民日报审阅了稿件。周总理一丝不苟的工作精神至今仍激励着无数报人。