【摘要】当前,世界进入新的动荡变革期,具体表现为世界经济增长乏力,整个世界(货物)贸易的增长呈现下降趋势,跨国生产在世界经济增长中的作用较之过往大幅减弱,部分国家的政治社会动荡以及地缘政治竞争回归。在这一历史条件下,推动世界重回和平发展的正道,一个重要的经济条件就是继续推进经济全球化。经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果,理论与实践都证明经济全球化是大势所趋。经济全球化实质是市场分工与交换的国际化,其本身是一把双刃剑,既有优势也存在着自身特有的短板。只有承认世界文明与制度的多样性、强调合作精神、坚持以人为本的价值取向,以实际行动推动全球经济治理向普惠包容方向发展,经济全球化才能行稳致远。

【关键词】世界动荡 经济全球化 全球治理 普惠包容

【中图分类号】F114.41/F125 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.19.010

【作者简介】李滨,复旦大学中国研究院教授、博导,教育部马克思主义理论研究与建设工程(国际政治经济学)首席专家。研究方向为国际政治、国际政治经济学、国际关系理论,主要著作有《冷战后的世界秩序与中国的发展》《国际政治经济学——全球化视野下的市场与国家》《世界政治经济中的国际组织》等。

世界进入新的动荡变革期的表现

当前,世界进入新的动荡变革期,表现为国际和国内两个层面的经济、政治与安全三方面的变化,并且这两个层面相互联系、相互交织。国际经济与政治影响着内政,内政特别是大国的内政影响着国际经济与政治,两个层面相互影响使当今世界进入新的动荡变革期。

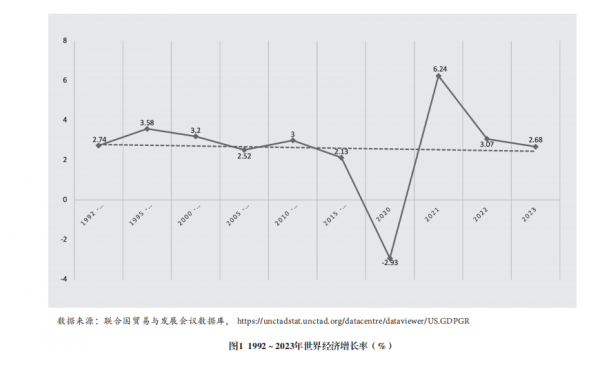

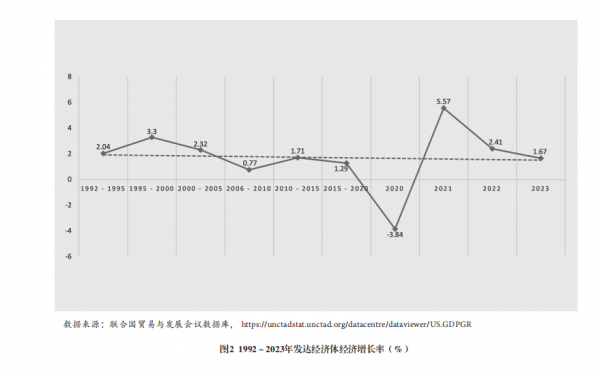

世界经济增长乏力、经济全球化遭遇逆流。近年来,全球经济呈现大幅波动、增长乏力态势,经济全球化“步履维艰”。自冷战结束后,世界经济增长率基本维持在增长趋势线左右,而在2020年以后,则处于大起大落的波动状态。受新冠疫情影响,2020年世界经济增长率大幅下落,虽然在2021年后呈现恢复性增长,但这种增长未能持续,呈现回落趋势,在世界性通胀率高达8.3%左右的状态下,依然从2022年3.07%下落至2023年的2.68%(见图1)。发达国家在2008年后经济增长率便低于增长趋势水平线,2020年下落幅度更是高于世界平均水平,之后的恢复性增长则低于世界平均水平,但北美和西欧的通胀率低于世界平均水平,处在8%左右(见图2)。此外,从经济增长率的趋势曲线看(图1、2虚线部分),包括发达国家在内的整个世界的经济增长都呈现下降态势,这与部分国家实行贸易保护主义、新冠疫情影响及地缘政治冲突存在密切联系。

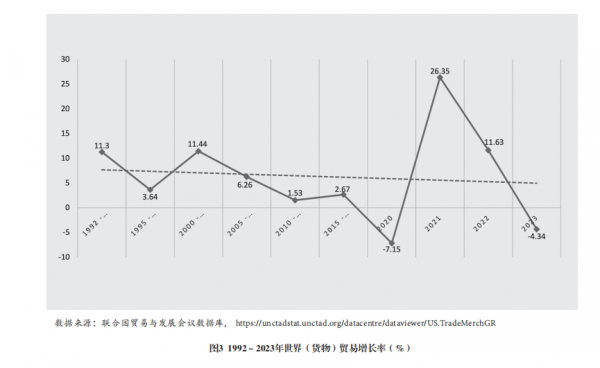

与经济增长率趋势相同,整个世界(货物)贸易增长率也呈现出相同的下降趋势(见图3虚线部分)。由于2018年之后美国特朗普政府采取贸易保护主义政策,国际贸易增长率呈现大幅下降趋势。虽然2021年短暂大幅反弹,但2023年再次呈现负增长。这种趋势,既与经济危机和新冠疫情相关,又与在西方国家持续发酵的贸易保护主义有着密切的关系。例如,2017年特朗普就任美国总统之后,便推行以“美国优先”为核心的贸易与经济政策,国际贸易水平因此急剧下降,从2017年增长率为10.15%下降到2019年的-2.76%。这种趋势,还与地缘政治竞争相关。例如,拜登政府时期,美国在多个领域推动对华“脱钩断链”,并对俄罗斯实施经济制裁。诸如此类的地缘政治竞争,导致2023年国际贸易水平进一步下降。

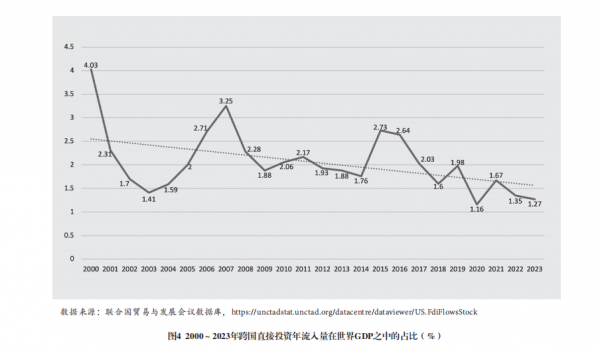

跨国投资同样是揭示世界经济变化的重要指标,也是反映生产全球化程度最直接的信号,还是拉动经济增长的“三驾马车”之一。本文用跨国直接投资年流入量(inward)在当年世界整体国内生产总值(GDP)的占比,来说明近年来跨国投资在世界经济增长中作用的变化情况。如果以跨国直接投资年流入量绝对值来衡量跨国生产的变化,由于通货膨胀因素存在着衡量不准确性,而以跨国直接投资年流入量在当年世界整个国内生产总值的占比来衡量跨国投资作用,能相对比较准确地反映跨国生产的变化。2008年之后跨国投资在世界GDP中的占比呈逐步下降趋势(见图4中虚线),2014~2015年经历一定程度恢复后进一步下降,之后有所回升,近两年又开始下降,2023年处于2000年以来,仅高于2020年的历史低点。跨国投资的变化,一定程度上与经济保护主义、新冠疫情和乌克兰危机相关。由于跨国生产呈现不断下降的趋势,有人甚至认为“全球化已死”。虽然言过其实,但反映出近年来跨国生产在世界经济增长中的作用较之过往大幅减弱。

政治社会动荡与地缘政治竞争回归。与近年来的世界动荡相对应的是一些国家的社会动荡以及国际政治中的地缘政治竞争回归,而这两个因素又阻碍了有关国家的经济发展和经济全球化的有序运行。经济全球化带来的负面影响之一是造成社会不平等,由此引发社会动荡。以世界第一经济体美国为例,生活在贫困线以下人口在2021年的占比是12.8%。[1]虽然近年来,美国经济增长的官方数据较为“亮眼”,但在较高的经济增长数据下存在用电、税收指标下降,较高通胀水平等经济问题。经济问题与外来移民、种族以及跨性别议题等社会问题导致美国社会撕裂,从而使得美国内部政治极化严重。美国民众在2020年大选选择建制派的民主党之后,2024年大选又把鼓吹“让美国再次伟大”的特朗普选入白宫,特朗普的归来意味着美国传统体制面临重大变化。除了美国之外,西方一些主要国家近年来也是政治动荡不断。英国在近几年政府频繁更迭,任期最短的首相只在任几个月,在这背后是国内经济增长乏力、财政几乎破产和社会内部的动荡。作为欧盟经济“领头羊”的德国,其执政联盟在乌克兰危机中盲目追随美国,造成当下经济增长乏力、通胀严重,政府面临重大危机,而被贴上“极右”标签的选择党,其影响力却在德国日益上升。欧盟的另一大国法国,也是如此。奉行自由主义的马克龙政府在2024年上半年的大选中直到最后才“勉强过关”,没有让所谓“极右”的国民阵线组阁。近年来,日本首相更迭频繁,国内经济走势疲弱,通胀加剧,人民生活水平处于实际下降状态。西方社会近年出现的动荡,预示着过去西方的自由主义政策已经走到尽头,改弦更张势在必行。在这变革的时代必然伴随着政治斗争,历史上第一次世界大战之后西方的自由主义转型便伴随着国内和国际的政治冲突。

经济全球化带来的另一大影响,是传统地缘政治竞争回归。地缘政治竞争回归,与经济全球化所带来的国家间发展不平衡密切相关。这种不平衡催生以美国为首的西方发达国家,对新兴经济体崛起可能削弱其全球“主导地位”的深切忧虑,且这种战略焦虑正随国际格局演变而日趋加剧。美国对中国发展的担忧,使得其不断加码对中国的技术封锁,并推动对华“脱钩断链”,甚至不惜挑起中美贸易摩擦,严重影响全球供应链稳定。对中国发展的担忧,还使美国在全球大搞所谓的“民主对抗威权”的对立,不断对与中国有领土(海)争议的国家进行挑唆,制造区域紧张,并且不断挑战中国主权的底线,这既对经济全球化产生负面冲击,又加剧国际安全局势的紧张态势。

地缘政治竞争回归,表现为旧的历史问题以新的形式爆发。近年来出现的影响世界和平与稳定的乌克兰危机、中东乱局,便是这一表现的实例。乌克兰危机是冷战结束时西方对俄罗斯安全边界承诺失言的结果。北约不断东扩最终触发俄罗斯对自身地缘政治安全的担忧,这是造成危机爆发的根本原因。这一冲突引发西方对俄罗斯的全面制裁,双方的经济近乎全面“断联”,影响世界经济稳定并对经济全球化、国际经济制度造成重大冲击。乌克兰危机在国际层面所带来的经济冲击给许多国家带来巨大负面影响,如国际能源、粮食供应的变化等造成基础性物价高企,通胀导致诸如罢工等社会动荡。中东乱局则是长期以来受美国支持的以色列拒绝执行,乃至破坏巴以“两国方案”的结果。以色列暴行使世界看到国际人道主义制度的脆弱性,以及美国在这一制度中扮演的“双标角色”。而中东战事的扩大不仅进一步影响地区的稳定,而且威胁部分国家内部的经济、政治和社会稳定。

经济全球化遭遇“逆流”和地缘政治竞争回归,使世界正发生巨大变化,和平稳定、有序发展、积极合作的国际秩序受到极大挑战,全球治理面临多重考验。世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等治理结构改革举步维艰,原有的制度无法解决现有的问题,而新的有效制度在短期内难以形成。地缘政治竞争使部分西方大国对外政策“零和思维”增加,或将治理议题工具化、武器化,或另组双边和“小多边”架构,本位主义和小集团思维使得全球治理碎片化、停滞化。在新的动荡变革期,世界该走向何方是摆在世界各国面前的重大议题。

经济全球化的客观趋势与历史必然性

当今世界进入新的动荡变革期,推动世界重回和平发展的正道,一个重要的条件就是继续推进经济全球化。经济发展不论对一个国家,还是对整个世界,都是维持和平与稳定的重要基础,而世界和平与稳定则是经济全球化发展的必要外部条件。习近平主席在2024年亚太经合组织工商领导人峰会发表的书面演讲中指出:“经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果,虽然遭遇过逆风和回头浪,但其发展大势从未改变,以各种名目执意将相互依存的世界割裂开来,是开历史倒车。”[2]

经济全球化是社会生产力发展的客观要求。经济发展首先要进一步提高生产力,而生产力提高的一个重要标志就是扩大分工。分工协作能够提高生产力,这是不言自明的。马克思指出,“一个民族的生产力发展的水平,最明显地表现于该民族分工的发展程度。任何新的生产力,只要它不是迄今已知的生产力单纯的量的扩大(例如,开垦土地),都会引起分工的进一步发展。”[3]分工不仅能够提高产量,还能促进技术的精进。在《国富论》中,亚当·斯密开篇就指出:“劳动生产力上的最大增进,以及运用劳动时所表现的更大熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果”。[4]人类生产力的提升引发最初的家庭、氏族和部落分工,再到国家内部的分工,目前发展到国际分工。而国际分工对生产力提升的作用,正如马克思所说,“单个人才能摆脱种种民族局限和地域局限而同整个世界的生产(也同精神的生产)发生实际联系,才能获得利用全球的这种全面的生产(人们的创造)的能力。”[5]正是因为经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果,虽然遭遇过“逆风”和“回头浪”,但其发展大势从未改变。

经济全球化的历史逻辑。近代以来的历史证明经济全球化是大势所趋,虽然会在一定时期遭遇逆流,但其发展趋势不可逆转。近代以来经济全球化的发展历程,可以从跨国生产这一最能体现经济全球化特征的领域来审视。经济全球化可以追溯至17世纪的荷兰东印度公司、英国东印度公司、马萨诸塞海湾公司和其他由各国冒险商人组成的合营公司。这些最早的特许“公司与许多工厂和地方贸易公司结合在一起,并组织起国际生产”。[6]在工业革命后,这些公司又把宗主国的资本主义生产与殖民地非资本主义生产串联起来,英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场,然后是向印度斯坦输入棉纱,最后就使英国棉织品泛滥于这个棉织品的故乡。[7]19世纪中叶至第一次世界大战之前,资本主义大国普遍进入工业化时代,工业原料与海外产品市场成为工业化国家经济增长的重要因素。这一时期资本主义大国开始资本输出,尽管主要以间接投资为主,但直接投资开始出现。彼时的直接投资基本都服务于国内的生产,即工业化与非工业化国家形成一种工业生产与原材料产业之间的生产分工。原材料产业主要是采矿、农业、林业、牧业等初级产业部门。虽然此时制造业已有一定的跨国生产迹象,但比重较少。据统计,第一次世界大战前夕,长期国际投资存量的35%是直接投资,而在这些国际直接投资中大约55%集中于初级产品部门,只有大约15%集中于制造业,其余的则集中于公共事业和服务业——主要是基础设施、金融和贸易部门。[8]初级产业部门占据直接投资主要份额,说明此时的国际生产程度有限,直接投资主要服务于国内生产,为国内的工业化生产提供原料。可以说,19世纪后半叶到第一次世界大战前,国际生产主要为工业与原料产业的分工,虽然出现一些制造业跨国生产的迹象,但其整体上在世界经济中的地位并不突出,并没有形成完整的制造业跨国生产链。当时国际生产模式主要是世界经济中心的核心国家生产的制成品向海外出口,而不发达地区向发达国家出口原料和农产品。因此,那个时代的国际经济还是以贸易为主,跨国生产与当今相比,不论从规模、深度和广度,都不可同日而语,属于那个时代的世界经济联系的支流和边缘现象,是一种“肤浅一体化”。[9]

经济全球化发展虽然经历了从第一次世界大战到第二次世界大战期间的挫折,但是在第二次世界大战后,特别是在20世纪80年代以后,逐步形成相对完整的全球生产链、供应链。战后跨国生产的发展难以用数字进行准确统计,一是由于通货膨胀,以各时期数字的比较来体现战后跨国生产的状况存在一定误差。二是因为统计数据不完整,目前能相对全面反映国际生产状况的联合国贸易与发展会议(UNCTAD,以下简称联合国贸发会议)的《世界投资报告》(WIR),主要呈现的是直接投资(FDI)的数据,但直接投资数据不能反映非股权和其他跨国生产模式的复杂状况。[10]非股权形式产生的跨国生产数据在《世界投资报告》中鲜有体现(只有2011年的《世界投资报告》中略有体现,而且数据不全)。另外,联合国贸发会议20世纪70年代才开始对跨国生产状况进行统计,缺乏在此之前的相关数据。但即便如此,《世界投资报告》提供的部分数据仍能间接地反映目前国际生产的发展状况。

联合国贸发会议的统计数据表明,1970年世界直接投资年流量(流出)约为141亿美元,1980年达到520亿美元,1990年则飙升至2439亿,2000年达到11637亿,2010年达13737亿,2015年达16219亿。近年来虽有所回落,但仍保持在1.4万亿左右。虽然难以准确计算增长倍数,但不难窥见增长幅度之巨大。另外,对外直接投资的沉淀(存量)也可以体现跨国生产增长巨大的事实。1980年世界直接对外投资的流出存量是5589亿美元,到1990年已经达到2万多亿,2000年上升到7.4万多亿,2010年飙升至近21万多亿,2017年已有33万多亿直接投资沉淀在世界各国。最后,还可以从直接投资在世界,以及各类经济体中产出中的比重来反映跨国生产对世界经济的影响。1990年直接投资存量(流入)在世界、发达经济体、发展经济体和转型经济体年产出(GDP)中的比重,分别为9.7%、8.9%、13.4%、0%,到2000年,这组数据分别为23.3%、22.8%、25.3%、15.5%;截至2018年,这组数据基本达到30%以上,即跨国生产将近占到世界经济和各类经济体比重的1/3,对世界经济和各国经济产生重要影响。[11]这些数据说明,经济全球化在战后取得巨大发展。

从历史上看,经济全球化发展时期通常是较为和平的年代,而经济全球化受阻时期往往是较为动荡的年代。从第一次世界大战爆发到第二次世界大战结束,是经济全球化发展较为困难的阶段。仍以国际生产为例,虽然这一时期跨国生产出现了一些新迹象,诸如汽车业等新产业加入海外生产的行列,美国福特和通用汽车公司开始在日本和欧洲进行生产,但是“即使这些产业,生产也是在一国基础上组织起来的,生产的全球化仍受到限制”。[12]据专家分析,这一时期经济全球化发展缓慢的主要原因在于:其一,战争破坏、战争债务以及战后重建产生高昂的费用,使得欧洲大陆无力进行对外直接投资,除了美国的对外直接投资有较大增长外,其他资本主义大国都呈现下降趋势;其二,这一时期的世界经济大萧条导致各国纷纷采取经济民族主义保护政策,限制了直接投资;其三,由于这一时期金本位制的崩溃,而新的国际货币体制尚未建立,各国倾向于采取“汇率贬值”的方式促进出口,不利于外来投资的进入;其四,这一时期国际卡特尔制度盛行,这一国际垄断形式分割和控制了世界市场,限定了产量及销售价格,划分了生产销售范围和程度,不利于跨国经营的发展。[13]历史经验表明,经济全球化发展需要和平稳定的国际环境,战争与动荡、集团性分割、国际制度的失灵与保护主义是经济全球化发展的大敌。

推动普惠包容的经济全球化的方向与路径

良好的国家治理需克服市场的固有短板。经济全球化是经济活动跨越国界和区域、世界各国经济相互依赖程度不断加深的过程,[14]当今世界已进入新的动荡变革期,如何推动经济全球化健康稳步发展是一项重大国际议题。普惠包容是经济全球化行稳致远的最佳方案。经济全球化实质是市场分工与交换的国际化。市场虽然在提升效率、提高生产力等方面具备特定优势,但本身存在一定短板。就经济社会影响而言,市场自身的短板表现在:其一,市场带来的社会不公平问题。从逻辑上讲,市场经济将导致竞争优胜者趋于少数化,易形成贫富两极分化,将财富集中于少数幸运的胜利者手中。市场竞争催使人们去进行技术创新,采用新的生产手段与组织方式,减少生产成本,这可能会导致如熊彼得所说的“创造的毁灭”,致使部分拥有传统技能的人失去原有工作岗位,无法跟上科技与管理革新步伐的企业遭到淘汰。如果没有一定的社会保障,市场失败者的生存将会受到威胁。市场带来的贫富分化还可能加剧由于所有制产生的分配不平等问题,从这种意义上说,私有制的市场经济带来的贫富分化问题更为严重。其二,市场还存在市场失灵及其他影响效率的问题。市场失灵是指市场效率功能的失效,这会对社会产生其他负面影响。市场失灵的现实情况主要包括:不完全竞争和负外部经济效应、信息不对称等。除了市场失灵外,市场经济还会导致公共商品的供应不足。此外,市场的调节存在一定的盲目性和滞后性。这些都会给经济发展带来负面作用,甚至引发社会动荡、冲突与危机。[15]

对于市场的固有短板,在国内是通过国家的积极作用进行消解。市场所产生的最大社会负面效应,是财富分配的两极分化和由此带来的社会不平等问题。这与民族国家的内在属性间存在一定矛盾,影响公民对国家的认同,潜在地造成“社会撕裂”,最终影响市场本身的效率。因此,国家治理越是成熟,它对市场带来的财富分化与社会不平等问题越是要保持高度的警觉,往往需要采取更多、更强的措施控制和缩小这种不平等。例如,国家通过收支分配的调节手段来减少财富分配的两极分化;采取积极的促进就业政策、累进税制、转移支付、对低收入群体给予诸如食品、医疗和住房方面的补贴等方式,缓解财富的极化效应;通过法律与行政手段对市场失灵纠偏,减少和阻止垄断,维护公平竞争等。政府通过法律与行政手段,防范经营主体行为所带来的负面的经济外部性行为,扩展信息获取渠道,阻止企业垄断。为了抵消市场盲目性、滞后性可能引发的经济周期波动,政府还应采取宏观经济调控政策,如财政或货币手段,避免社会动荡。在国内市场条件下,良好的国家治理是实现普惠包容的经济全球化的关键。

普惠包容的全球治理需克服既有经济全球化的弊端。在国际市场的条件下,市场固有的负面作用依然存在。冷战结束后,经济全球化的加速发展引发了市场危机,如1992年的欧洲货币危机、1997年的亚洲金融危机,以及2008年的全球金融危机,都是经济全球化带来的负面影响。部分学者早就提出警告要求重视经济全球化所带来的社会公平、环境问题等,[16]但西方主要大国对此置若罔闻。

在一个主权分立的世界中,要解决经济全球化带来的负面问题,必须依靠全球治理。在国际上,既不存在一个世界政府来发挥作用,也不存在计划性的全球分工协作模式,以及像国内那样通过政府的“有形之手”来缓解市场化弊端的方式。因此,在以市场化的经济全球化作为现实的全球性分工协作方式的背景下,全球经济治理成为可能克服经济全球化弊端的方式。在一个分立的世界,全球治理必须适应多样性的制度和文明,只有承认这种现实才能有合作基础,才可能实现互利共赢。西方现有的治理模式漠视这种现实,要求世界各国以西方现有的标准来改造自己的政治经济制度,这不仅将引发国际冲突与动荡,而且把市场内在的负面影响扩散到其他国家。因此,要真正实现互利共赢、普惠包容的经济全球化,当前的全球治理必须改革,而改革应当遵循全球发展倡议,立足以下原则。

第一,必须坚持经济全球化。经济全球化是社会生产力发展和科技进步的必然要求,是历史的大趋势。正因如此,坚持经济全球化健康发展就是坚持生产力的标准,顺应人类生存发展的基本要求和历史发展规律。不能开历史倒车,逆历史潮流而动。经济全球化带来的生产效率提升,是实现经济增长的前提。只有不断提高生产效率,才能为实现“帕累托改善”提供物质基础,从而为各国谋发展,为人类谋福祉。缺乏这个物质基础,就无法实现经济的增长与社会发展,更无法达到改善性的普惠。

第二,必须承认世界文明与制度的多样性。由于各国社会制度、文化和发展水平的差异,各国适应全球市场竞争的能力并不一致,适应经济全球化的实践有所不同。要较好地适应经济全球化,就必须允许各国根据自身条件和历史文化特点,选择适应经济全球化的治理模式,实现效率与公平的平衡,从而达到普惠。没有包容就没有各国普遍参与的经济全球化。因此,新的全球治理应当尊重多样的国家调控方式,承认各国以适合自身发展的方式推动经济全球化的实践,以实现包容下的普惠。在积极适应经济全球化过程中,中国治理的成功实践表明,不同的治理模式是可能的,也是有效的。中国的经验既顺应经济全球化的时代发展潮流,也较好地维护社会公平,具有积极的探索意义和创造性价值。因此,在应对经济全球化出现的问题时,在全球治理改革过程中,各国应当在制度上相互尊重。唯有如此,才有可能真正实现互利共赢、普惠包容。

第三,应该强调合作精神。承认多样的国家治理模式并不等于认可在国际经济中损人利己、以邻为壑,而是要求在合作的基础上彼此兼顾、相向而行。这样才可能做到互利共赢,否则只是一种消极性排斥,最终损害国际经济合作,破坏经济全球化带来的效率提升。历史的经验告诉我们,在国际经济中损人并不利己。西方国家的经济民族主义在20世纪30年代经济大萧条时代走向了极端,各资本主义大国损人利己、以邻为壑、转嫁危机,最终酿成第二次世界大战的惨剧,造成人类历史上最大的浩劫和经济福利的重大历史性倒退。在目前形势下,世界各国尤应吸取这一历史教训,在全球治理改革的探索中强调合作是实现普惠唯一正确的选择,只有在承认国家治理多样化基础上强调协调、互利、共赢原则,摒弃保护主义和单边主义,才能推动经济全球化更加普惠。

第四,必须坚持以人为本的价值取向。普惠式发展须坚持以人为本的价值取向,应当承认既有的经济全球化造成了世界范围内的贫富分化。这一问题的根源在于资本主义生产方式与资本逻辑的全球无限扩张,市场本身的竞争性和国家治理能力的差异。当前,在全球经济治理的范围内进行改革,着力调整和抑制那些长期制约全球经济增长的国际经济制度——如国际货币体系——中的不合理因素,促进全球实体经济特别是发展中国家经济的健康发展,是缓解经济全球化阵痛的“药方”。唯有如此,才能推动经济全球化健康前行,在客观上为多种制度下的国际经济合作提供较大空间,为国家间的政策协调与合作提供利益基础。因此,在全球治理改革中,以人为本的价值取向,既体现普惠需要,又为各国相互包容提供民意基础。

最后,还须坚持行动原则。受地缘政治竞争的影响,一些西方大国出于“零和思维”,将治理议题工具化、武器化,或另组双边和小多边架构,使得全球治理碎片化、停滞化。在这样的状况下,要推动全球治理改革向普惠包容的方向发展,新兴国家需先行团结行动起来。习近平主席在出席金砖国家领导人第十六次会晤的重要讲话中指出:“当前,世界进入新的动荡变革期,面临关键抉择。是任由世界动荡不安,还是推动其重回和平发展的正道?”“时代的风浪越大,我们越要勇立潮头,以坚韧不拔之志、敢为人先之勇、识变应变之谋,把金砖打造成促进‘全球南方’团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。”[17]要通过以金砖国家为核心,团结“全球南方”国家,先行改革进程,以合作带来的普惠包容成果作为示范,逐步带动更多的国家,与世界各国共迎挑战、共建未来,携手推进普惠包容的经济全球化。

注释

[1]数据来源见美国国家统计局网站:https://search.bea.gov/search?affiliate=u.s.bureauofeconomicanalysis&query=poverty+status。

[2]《习近平向亚太经合组织工商领导人峰会发表书面演讲》,《人民日报》,2024年11月17日,第1版。

[3][5][7]《马克思恩格斯选集》第一卷,北京:人民出版社,2012年,第147、169、852页。

[4]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究(上卷)》,郭大力、王亚南译,北京:商务印书馆,1981年,第1页。

[6][8][12]戴维·赫尔德等:《全球大变革》,杨雪冬等译,北京:社会科学文献出版社,2000年,第329、330、334页。

[9]威廉·I.罗宾逊:《全球资本主义论》,高明秀译,北京:社会科学出版社,2009年,第17页。

[10]彼得·迪肯:《全球性转变》,刘卫东等译,北京:商务印书馆,2009年,第168页。

[11]这一段所引用的数据皆来自联合国贸易与发展会议数据库或由这一数据库的数据计算而来,参见https://unctadstat.unctad.org/datacentre。

[13]滕维藻、陈荫枋主编:《跨国公司概论》,北京:人民出版社,1991年,第34~35页。

[14]周文:《构建人类命运共同体:推进新型经济全球化的中国方案》,《国家治理》,2024年第6期。

[15]市场化所带来的具体负面影响参见李滨:《新时代国际政治经济学》,上海人民出版社,2021年,第34~36页。

[16]J. Bhagwati, "Coping with Antiglobalization," Foreign Affairs, Jan/Feb 2002, Vol. 81, p. 2-7.

[17]习近平:《登高望远,穿云破雾 推动“大金砖合作”高质量发展——在金砖国家领导人第十六次会晤上的讲话》,《人民日报》,2024年10月24日,第2版。

The Evolutionary Logic and Institutional Innovation of

Economic Globalization

in a New Era of Turbulent Transformation

Li Bin

Abstract: The world has now entered a new era of turbulence and transformation, manifested in sluggish global economic growth, a declining trend in worldwide (goods) trade expansion, a significant weakening of transnational production's role in global economic growth compared to the past, political and social unrest in some countries, and the resurgence of geopolitical competition. Under these historical conditions, a crucial economic prerequisite for steering the world back onto the path of peaceful development is the continued advancement of economic globalization. Economic globalization is an objective requirement of the development of social productive forces and an inevitable outcome of scientific and technological progress. Both theory and practice demonstrate that economic globalization is an irreversible trend. At its core, economic globalization represents the internationalization of market division of labor and exchange. It is inherently a double-edged sword, possessing both advantages and inherent shortcomings. Only by acknowledging the diversity of world civilizations and systems, emphasizing the spirit of cooperation, adhering to a people-centered value orientation, and taking concrete actions to steer global economic governance toward an inclusive and beneficial direction can economic globalization achieve steady and far-reaching progress.

Keywords: the world is in turmoil, economic globalization, global governance, inclusive and beneficial

责 编∕方进一 美 编∕周群英