【摘要】全球文明倡议提出以来,平台机制建设不断加强,区域合作深入拓展,人文交流全面繁荣,全球对华好感度显著上升,在多个层面塑造世界文明新格局。然而,这一倡议纵深推进仍面临地缘政治冲突、全球社交媒体格局失衡、文明对话机制滞后、数字鸿沟扩大等挑战,需从传播主体协同、话语体系重构、对话机制创新、融合渠道发展、深化技术赋能、青年力量培育六大维度构建系统性实践路径,推动全球文明倡议由理念传播迈向制度规范与公共实践,为构建人类命运共同体提供可持续的文明动力,助力世界文明多样性发展。

【关键词】全球文明倡议 国际传播 文明交流互鉴 中华文明

【中图分类号】D820/G206 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.19.003

【作者简介】于运全,中国外文局副局长、研究员。研究方向为国际传播、文化软实力,主要著作有《全球民意调查中的中国形象》(合著)、《中国对外传播的变革与发展——〈对外传播〉20周年文选》(编著)、《中国共产党国际形象研究》(主编)等。

为破解发展难题,2021年9月,习近平主席在出席第七十六届联合国大会一般性辩论时提出全球发展倡议;为应对持续复杂变化的国际安全局势,2022年4月,习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上的主旨演讲中提出全球安全倡议;着眼人类文明进步,2023年3月,习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上提出全球文明倡议;聚焦改革完善全球治理,2025年9月,习近平主席在“上海合作组织+”会议上提出全球治理倡议。至此,全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议彼此呼应、相辅相成,从发展、安全、文明、治理四个维度为推动构建人类命运共同体提供坚实支撑。

全球文明倡议提出以来,国际社会反响热烈,倡议在推动文明对话、促进文明交流互鉴、深化人文合作等方面取得显著成效,为国际社会发展注入新活力,为全球文明交流注入新动能。然而,面对复杂多变的国际局势,中外文明交流互鉴仍面临现实挑战。为有效应对新形势下的挑战,需进一步深入践行全球文明倡议,推动构建更加平等、互鉴、对话、包容的全球文明新格局。

全球文明倡议塑造世界文明新格局

全球文明倡议已从理念倡导迈向制度建构,从双边合作扩展至全球平台,从政府主导走向全民参与,在机制、区域、主体多个层面取得显著成效,为国际社会的发展注入新的活力,为人类文明交流互鉴提供全新发展机遇。

平台机制建设加强。全球文明倡议提出后,迅速获得国际社会广泛认同。2024年6月7日,第78届联合国大会协商一致通过中国等83个国家提出的设立文明对话国际日决议,将每年6月10日设立为“文明对话国际日”,标志着全球文明倡议以联合国机制性安排形式落地,成为国际文明对话的重要制度支点。截至2025年8月,中国已建立中俄、中美、中英等10个国家或地区间的高级别人文交流机制,与157个国家签署文化、文物、旅游等领域合作协议。2025年7月,在北京举行的全球文明对话部长级会议吸引来自约140个国家和地区的600余名代表参会。会议以“维护人类文明多样性 共促世界和平与发展”为主题,发布《全球文明对话部长级会议北京宣言》与《全球文明对话部长级会议行动计划清单》,为全球文明合作提供路线图与政策工具箱。

区域合作深化拓展。中国以高质量共建“一带一路”为实践平台,推动文明对话与区域发展深度融合。中国与“一带一路”共建国家一同开展“联合考古计划”,截至2023年累计推进33项跨国考古项目,推动文明溯源合作;同非方打造中非治国理政经验交流平台,设立中非发展知识网络和25个中非研究中心;牵头成立“全球南方”智库合作联盟,促进中外人文交流和治国理政互学互鉴。当代中国与世界研究院等发布的《共建数字命运共同体:中国倡议与上合未来》报告显示,2024年上海合作组织成员国的网络零售规模已突破3.2万亿美元。中国作为上海合作组织的创始成员国,数字经济总量位居全球第二,网民规模达11.23亿人,占总人口近80%,为打造数字命运共同体奠定坚实基础。

人文交流全面繁荣。在线下交流方面,随着一系列入境便利化政策措施的出台,外国游客来华流程不断简化,中国成为国际旅游“首选目的地”。数据显示,2025年7月1日至10日,北京口岸出入境人员超64万人次,其中外国游客17.1万人次,同比增长22.1%。2025年上半年,上海浦东、虹桥两大空港口岸出入境外籍旅客数量达256万人次,同比增长44.7%。[1]超过半数的旅客选择免签通道入境,政策红利持续释放。在网络社交层面,TikTok、小红书、Reddit、Quora等网络社交平台成为全球青年了解中国的重要窗口,自发形成关于中华文化的讨论空间。中国古装剧、汉服、美食、非遗等内容在海外社交媒体形成“自来水式”传播,推动“中国叙事”从官方话语走向民间表达、从精英视角走向大众生活。

全球对华好感度显著上升。多家国际权威民调机构数据显示,对华好感度上升这一变化不仅发生在发展中国家,更显著反映在西方发达国家的民意逆转中。根据美国知名调查机构晨间咨询(Morning Consult)2025年5月的最新全球民调,中国的净好感度为+8.8,而美国则跌至-1.5(0为中性态度,正值越大态度越积极,负值越大态度越消极)。该调查覆盖加拿大、法国、日本、俄罗斯等41个国家,调查结果显示,几乎所有国家对美国的观感评价均有下降,而对中国的评价普遍提升。根据美国智库第三条道路(Third Way)发表的一项最新民调,美国选民对中国的看法正开始趋于积极。自2023年以来,将中国视为“敌人”的美国选民比例下降7个百分点,而将中国视为“盟友或贸易伙伴”的比例上升8个百分点。在这项民调中,大多数受访者表示,他们更倾向于与中国合作、寻找“共识”,而不是一味“捍卫美国利益”。法国知名民调机构益普索(Ipsos)在2025年4月得出类似的数据:2025年中国支持率从2015年的47%提升至49%,美国则从2015年的66%下降至46%。此项调研针对29国国民开展,29国中有26国认为“美国对全球事务有积极影响”的比例下降。中国积极影响力超过美国,为追踪该问题十年来首次出现。认为中国将对全球事务产生积极影响的受访者比例进一步上升,较半年前提升10个百分点。

文化IP与科技品牌“双轮出海”。中国文化软实力与科技硬实力同步跃升,形成“文化+科技”双轮驱动格局。近年来,一批优质文化IP在对外传播中取得良好效果,《黑神话:悟空》、《哪吒之魔童降世》、泡泡玛特“拉布布”(LABUBU)等IP在全球掀起“华流”热潮。美国《纽约时报》撰文指出,泡泡玛特、中国古装剧等文化产品的出海,有助于提升中国文化软实力,也使美国民众对华态度更为积极,澳大利亚媒体亦报道称“拉布布让澳洲年轻人对中国更感兴趣”。除了文化品牌,小米、比亚迪、DeepSeek等科技与制造品牌在全球市场蓬勃发展,使全球年轻一代对华态度更积极,如英国《经济学人》以《中国智能手机冠军小米,在苹果失败的领域取得了胜利》为题,报道小米超越苹果成为全球第二大手机厂商,引发全球科技媒体热议,进一步强化中国品牌的国际认同感与亲和力。从更宏观的维度看,中国文化与科技影响力的稳步提升,正形成合力共同助推中国软实力迈上新台阶。英国品牌金融咨询公司(Brand Finance)于2025年2月发布的《2025年全球软实力指数》报告显示,中国软实力排名从2024年的第三名跃升至第二名,仅次于美国,创下近六年来的新高。

各国持续关注全球文明倡议

全球文明倡议的国际报道情况。基于当代中国与世界研究院的国际传播大数据平台的检索结果,以全球文明倡议英文名称“Global Civilization Initiative”为关键词进行搜索,对2024年8月1日至2025年8月1日期间的境外媒体报道进行抓取,共获得有效样本439篇。

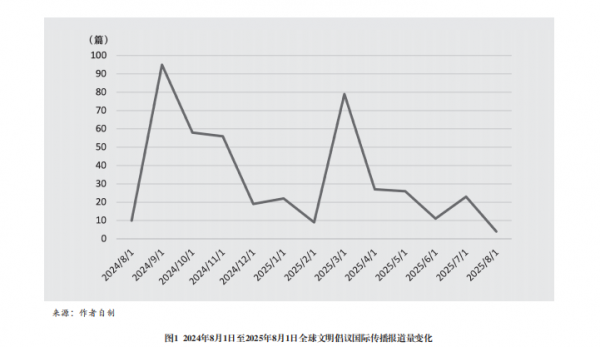

传播时间呈现阶段性高峰与事件驱动关联的特征。从传播时序来看,全球文明倡议的境外媒体报道呈现明显的“事件驱动型”高峰特征,具体表现为三个关键时间节点的集中传播(见图1)。2024年9月,该阶段报道热度的形成与中国同期举办的多场国际文化与合作活动直接相关。中国-东盟教育交流周、中非合作论坛、“金砖国家文明对话”系列活动及第七届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会等活动相继举办,受到全球媒体广泛关注,推动全球范围内对全球文明倡议的关注度显著上升。2025年3月,此轮高峰的核心驱动因素来自全球文明倡议提出两年这一关键时间节点。巴基斯坦、卡塔尔、阿塞拜疆、突尼斯等多国主流媒体通过转载中国国际电视台(CGTN)发布的专题报道《两年后,在全球动荡的世界中,中国的全球文明倡议更具现实意义》,形成跨区域、多语种的传播联动效应,进一步扩大倡议的国际影响力。2025年7月,该阶段报道热度源于在北京举办的全球文明对话部长级会议。作为全球文明倡议框架下的高级别国际会议,其议题设置与成果发布成为境外媒体聚焦的核心,推动倡议相关报道形成新一轮传播热点。

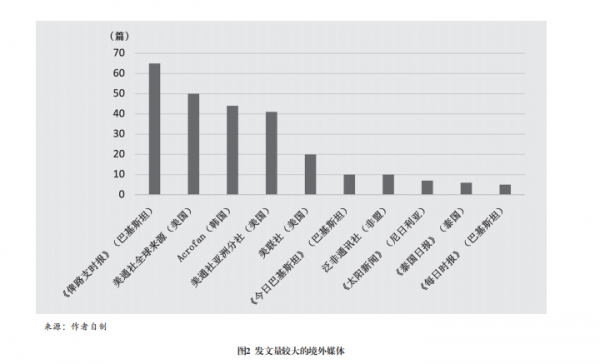

传播主体与语种分布呈现多区域、多语种覆盖的传播格局。从传播地域与媒体覆盖来看,439篇报道共涉及48个国家或地区的96家媒体,形成跨区域的传播网络;语种层面则涵盖英语、泰语、德语、印尼语、俄语等13个语种,其中英语报道在数量上占据主导地位,成为全球文明倡议国际传播的核心语种。从国家与媒体分布来看,报道量排名靠前的国家包括美国、巴基斯坦、韩国、泰国、塞内加尔等,体现出倡议在不同区域的传播影响力;在具体传播媒体层面,巴基斯坦的《俾路支时报》与《今日巴基斯坦》、美通社、美联社、韩国Acrofan网站等机构为倡议的主要传播载体,构成境外媒体传播矩阵的核心力量(见图2)。

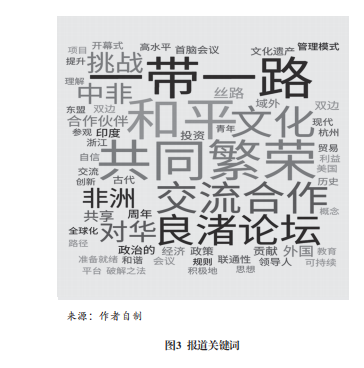

全球文明倡议国际传播的情感倾向与核心议题。国际媒体对全球文明倡议的情感倾向以正面为主,报道高频关键词主要包括“一带一路”、和平、共同繁荣、交流合作、良渚论坛等(见图3),且报道内容可归纳为四大核心议题。

全球文明倡议对维护世界和平具有重要意义。国际媒体普遍认为,近年来,在世界秩序深度调整、文化冲突论与单极文化霸权主义抬头、西方内部文化焦虑加剧的国际背景下,全球文明倡议为国际社会提供另一种视角——不同文明之间平等对话,尊重文化多样性,进而推动全球治理体系的重塑。从理论逻辑来看,全球文明倡议的提出并非偶然,而是中国长期文化实践和外交经验的自然延续。[2]西班牙中国问题专家胡里奥·里奥斯(Xulio Rios)表示,全球文明倡议所倡导的是一条以长远发展为核心的路径,与当前国际社会中以破坏、苦难和非道德为特征的发展路径形成鲜明对比。[3]加纳媒体指出,在零和博弈和文化鸿沟日益加剧的当下,中国以“和而不同”的理念倡导文明对话,推动构建人类命运共同体,并将这一理念融入共建“一带一路”倡议。比如,在文化遗产保护领域,中国考古学家耗时三十年参与柬埔寨吴哥窟修复,打造跨文明开展遗产国际合作的“黄金标准”;中国与乌兹别克斯坦携手启动希瓦古城的保护修复工程,让丝绸之路文化纽带在当代重焕生机;2019年巴黎圣母院失火后,中国木材专家主动与法国同行分享修复技术。在国际机制建设层面,中国于2024年提出的首个联合国“文明对话国际日”提案获193个会员国一致通过。面向未来,中国将继续引导人类走向共同繁荣。中国的使命仍然很明确:确保每一种文化在人类的集体杰作中找到自己的位置。[4]美联社转载《环球时报》(英文版)关于全球文明倡议的系列报道,指出中国三大全球倡议响应世界人民维护和平的共同呼声。[5]此外,2025年是世界反法西斯战争胜利80周年,全球媒体聚焦和平发展的治理举措。非洲媒体泛非通讯社指出,当前复杂的国际局势和持续的地区冲突,使和平与发展面临多重挑战和动荡。国际社会应从第二次世界大战的历史中汲取教训,以全球文明倡议为指引,共同维护国际公平正义。[6]这一观点进一步强化倡议在和平治理中的现实意义。

中国国际影响力进一步提升。国际媒体将全球文明倡议视为中国国际影响力提升的重要标志,认为倡议与共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球治理倡议等共同构成中国参与全球治理的理念体系,标志着中国正从“规则适应者”向“规则塑造者”转变。随着全球四大倡议的提出,中国正加速成长为兼具责任与能力的“全球大国”,这不仅体现在对世界政治经济格局的影响上,更体现在对各国发展理念与社会心态的塑造等方面,尤其在全球南方国家中形成广泛共鸣。巴基斯坦参议院议员、前气候变化部长雪莉·拉赫曼(Sherry Rehman)的这一观点,代表了全球南方国家对中国国际角色转变的普遍认知。[7]新西兰媒体则从“经验借鉴”视角解读中国影响力,认为中国式现代化、中巴经济走廊(CPEC)等实践与全球文明倡议理念一脉相承,为其他国家探索符合自身国情的发展道路提供可借鉴的发展模式。埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米(Diaa Helmy)进一步指出,中国现代化道路并非单纯追求物质层面的发展,而是植根于精神文明传承与“人与自然和谐共生”的价值追求。[8]2025年7月,全球文明对话部长级会议的举办,成为国际媒体观察中国国际影响力的重要窗口。《泰国日报》在报道中强调,此次会议是中国在向世界发出强有力的声音:文明多样性不是冲突的根源,而是和平的基础。不同文明通过相互尊重的对话和相互理解,可以实现共同发展,最终构建一个更加和谐和繁荣的世界。[9]

中国文化的全球吸引力日益增强。在全球文明倡议的推动下,中国文化的国际影响力不仅体现在治理理念层面,更通过具体文化符号与文化实践的传播,形成“理念+符号”的双重传播效应。其中敦煌文化、良渚文化等成为中国文化全球传播的核心载体。在文化符号传播层面,美通社对英国视频博主斯图尔特·威金(Stuart Wiggin)的案例进行了专题报道。[10]常年生活在中国的斯图尔特·威金在其优兔(YouTube)频道“中国旅行者”(The China Traveller)发布敦煌深度游系列内容,系统介绍莫高窟、古代丝绸之路沿线文化遗产及沙漠自然景观,自发推广当地文旅部门设计的沙漠音乐会、露天国际雕塑艺术展等创新文旅产品,其内容成为吸引全球年轻人的中国旅行指南。在文化活动传播层面,2024年11月,第二届良渚论坛在杭州举办,美国、韩国等多国媒体对论坛议题与成果进行全面报道。2025年3月,中国(海南)南海博物馆举办的“走进两海交汇的文明——意大利普利亚考古文物展”,则成为国际媒体关注的另一文化热点。以色列媒体在报道中指出,这场跨越千年的文明对话,体现出中国在全球文化交流中的枢纽作用。正如丝绸之路连接东西方文明,推动共同繁荣,当代中国正通过博物馆展览、学术研究、国家倡议等现代化、机制化的交流形式,推动全球文明交流互鉴进入新阶段,积极塑造更加开放、包容、多样的世界文化空间。[11]

青年成为全球文明交流互鉴的重要主体。国际舆论普遍认为,青年群体是世界文化多样性的传承者和创新者,也是跨文化深入对话、相互理解的纽带和桥梁。加纳媒体通过典型个案诠释青年文化交流的价值:美国高中生莎拉(Sarah)最初对中国文化存在认知偏差与疏离感,但在接触融合武术、诗歌与京剧后,逐渐从热爱到自觉成为中华文化的传播者。媒体指出,即便在中美政治博弈偶有紧张的背景下,此类青年间的文化交流仍蕴含着超越地缘政治分歧的能量,是全球文明倡议“民间化”传播的重要路径。[12]此外,中国潮流文化符号的海外传播成为青年议题的重要内容。澳大利亚媒体以泡泡玛特旗下IP“拉布布”为例,指出其在海外形成庞大青年粉丝社群,并带动相关产业发展——澳大利亚运动鞋品牌“波浪”(Wave)商店在2025年6月前三周,仅“拉布布”相关配件销售额即达50万美元。法国媒体进一步分析认为,“拉布布”的海外吸引力不仅体现在商业层面,更推动年轻一代形成对中国的文化兴趣,“当青年群体知晓‘拉布布’起源于中国时,会产生探访其‘文化家乡’的需求”,这种“兴趣驱动型”交流,为全球文明倡议的长期传播奠定青年基础。[13]

不同区域国别媒体关注焦点各异。在全球化背景下,中国与世界各国的互动日益频繁,中国提出的全球四大倡议、开展的国际合作项目以及自身的发展态势,受到全球不同区域国别媒体的广泛关注。由于各国家和地区在历史文化、政治制度、经济利益等方面存在差异,其媒体在关注中国相关议题时,形成各具特色的报道焦点。

美洲媒体聚焦全球文明倡议理念的价值意蕴。美国媒体在报道中国相关议题时,注重对中华优秀传统文化的核心价值观及全球文明倡议蕴含理念的深入解读,尤其聚焦“和合”“天人合一”等核心理念,认为“和合”这一理念为看待世界提供超越非此即彼、二元对立的新视角。[14]除自主解读外,美国媒体多次转载中国权威媒体的重要报道,如《环球时报》(中文版)发布的《中国国际形象全球调查报告首次发布:近八成国外民众对中国发展前景有信心》[15]、新华社推出的专访《全球文明倡议是中国对世界的宝贵贡献》[16]等。从信源来看,中国国际电视台(CGTN)、《人民日报》等中国主流媒体成为美国媒体的主要信源,反映出中国主流媒体国际传播力的提升。整体而言,美洲媒体通过解读全球文明倡议与转载中国媒体相关报道相结合的方式,从中美双重视角解读中国理念的独特内涵,对全球文明倡议的国际意义给予一定认可。

亚洲媒体从周边国家视角探讨全球文明倡议下的地缘政治。巴基斯坦媒体指出,全球文明倡议体现中国尊重不同文化与价值观的态度,呼吁文明间对话和相互学习,而不是居高临下地看待中华文明之外的其他文明。[17]中国秉持亲诚惠容理念,推动共建“一带一路”倡议、全球文明倡议等重大倡议在周边国家落地生根。当前,中国与周边国家的关系处于历史最好时期,双方相互依存不断加深,优先打造周边命运共同体。这在特朗普政府的单边主义政策的背景下尤为重要。[18]巴基斯坦媒体聚焦中巴经济走廊与双边“全天候友谊”,认为全球文明倡议有助于推动世界秩序对全球南方更加公正。[19]然而,亚洲内部也存在不同的声音。印度媒体对中国综合国力的整体提升表示警惕,担忧印度的地位与利益遭受挑战。在共建“一带一路”倡议、全球文明倡议等推动下,中国经济社会的快速发展重塑地区力量平衡,印度媒体认为这将影响印度在南亚地区的战略空间,以及作为文明古国的重要地位。[20]泰国媒体聚焦全球文明倡议与人类命运共同体理念,认为二者在价值内涵上高度契合,通过突出不同文明之间的包容性、多样性中的统一性和人文交流来对抗“文明冲突”的观点。泰国媒体指出,人类命运共同体理念以尊重文明多样性、促进文明对话、寻求共同价值观、推动文明创新为基础,而全球文明倡议正是这一理念在文明领域的具体体现与实践路径。尽管对全球文明倡议给予高度认可,泰国媒体仍对该倡议的实践有效性保持观望态度,认为全球文明倡议的有效性需要在现实实践中接受检验,其实施过程中应充分尊重文化差异,以和平与可持续发展为根本原则,确保各种利益相关方能够享受同等的文化权利。[21]可以看出,周边国家作为中国近邻,媒体更关注全球文明倡议所带来的实际地缘政治影响、经济发展机遇及其平等对话理念的实践效果,不乏审慎与战略上的考量,体现出周边国家间的紧密联系。

非洲媒体聚焦全球文明倡议带来的合作机遇。非洲媒体从“全球南方”的视角,强调全球文明倡议所带来的务实合作机遇和切实改善民生问题的可能性。乌干达媒体对中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等给予积极评价,认为这些倡议为提升非洲的国际地位提供重要支持。[22]尼日利亚媒体关注2025年6月召开的中非合作论坛和7月召开的全球文明对话部长级会议,认为这一系列举措是中非合作的又一里程碑。[23]加纳媒体指出,在零和博弈和文化鸿沟日益加剧的时代,中国已成为一股团结力量,在东西方之间架起桥梁,以文明间相互理解而非相互对抗为人类文明的前进铺平道路。[24]由此可见,非洲媒体的报道基调是正面且充满期待的,他们将全球文明倡议解读为一个包容、平等且务实的合作框架,不仅关注其在促进全球文明对话方面的影响力,也聚焦其如何与非洲自身发展需求相结合,为推动非洲经济发展、产业结构调整、社会民生改善和在国际舆论场发声提供经验借鉴,传递出非洲寻求自主发展和推动建立更加公正合理的国际秩序的深切愿望。

海外智库与国际学术界对全球文明倡议的关注。作为中国参与全球治理的重要理念供给,全球文明倡议已引发境外知名智库的广泛关注。日本《外交学者》(The Diplomat)、美国哈德逊研究所(Hudson Institute)、美国智库机构非洲战略研究中心(Africa Center for Strategic Studies)、韩国峨山论坛(The Asan Forum)、峨山政策研究院(Asan Institute for Policy Studies)及瑞典安全与发展政策研究院(Swedish Institute of International Affairs)等海外智库,均通过发布专项报告的形式,从区域战略、大国关系、国际秩序等多种视角,对全球文明倡议的内涵与实践展开解读,形成具有区域特色的研究图谱。

全球文明倡议促进中国与全球南方国家的交流合作。在全球治理体系变革与文明对话日益深化的环境下,中国基于自身历史积淀与实践经验提出的全球文明倡议,为全球南方国家提供了有别于西方式现代化的另一条发展路径。日本《外交学者》的系列报告显示,全球文明倡议不仅仅是一种文明对话理念,更与中国在全球南方战略实践形成共振,体现了中国式现代化从理论到实践的现实转化。其系列报告围绕“中国与全球南方的互动逻辑”展开:《中国向全球南方推介其现代化模式》(China Pitches Its Model of Modernization to the Global South)提出,全球文明倡议为中国式现代化的海外传播提供“理念载体”,认为中国通过全球文明倡议倡导的“文明多样性”原则,降低了全球南方国家对外部发展经验的接受门槛,进而推动中国式现代化经验的区域扩散。[25]《中国的全球南方战略能否在中亚实现目标?》(Can China's Global South Strategy Achieve Its Objectives in Central Asia?)将中亚视为中国全球南方战略的“关键测试区”,分析全球文明倡议与共建“一带一路”倡议在中亚的协同效应,探讨中亚国家对中国理念与实践的接受度,以及区域地缘政治环境对中国战略目标实现的潜在影响。如此,全球文明倡议通过强调文明包容性与多样性,为中国与全球南方国家的合作提供更具吸引力和切实可行的理念支撑。全球文明倡议不仅推动中国式现代化从理论走向实践的国际化进程,还通过与共建“一带一路”倡议等中国理念的有效协同,拓展中国在全球南方战略布局的广度与深度。然而,这一进程仍面临地缘政治与整体国际环境的挑战,其长期发展走向仍需实践检验。

全球文明倡议凸显大国博弈下的区域协调。在当前纷繁复杂的国际格局下,全球文明倡议所体现的大国间地缘政治博弈是国际共同关注焦点。在这一倡议的推行中,区域性战略合作关系尤其是中俄在中亚地区的互动情形,成为美国智库的关注焦点。哈德逊研究所的报告聚焦“大国关系+区域案例”,将全球文明倡议下的中国外交实践与中俄互动绑定,尤其关注中俄在中亚区域的合作与协调,聚焦“中俄、中亚互动机制”:《中俄围绕中亚问题展开互动的初步综述》(Sino-Russian Interactions Regarding Central Asia: Preliminary Summary)一文阐述哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦对中俄关系的重要性,认为两国是中俄维护中亚区域稳定、推动区域合作的核心伙伴;认为在共建“一带一路”倡议、全球文明倡议等的推动下,乌兹别克斯坦成为中国与南高加索、中东和欧洲的关键过境走廊。《中俄关于乌兹别克斯坦问题的互动》(Sino-Russian Interactions Regarding Uzbekistan)以乌兹别克斯坦为案例,具体分析中俄两国与乌兹别克斯坦在反恐、交通基础设施和能源领域的合作实践,特别关注乌兹别克斯坦孔子学院的发展动态,认为孔子学院作为文化传播载体,不仅是中国践行全球文明倡议的“基层节点”,也为中俄在中亚的文化领域互动提供间接参考。这些报告表明,全球文明倡议为中俄、中亚互动机制提供理念滋养,对于促进中华优秀传统文化在中亚地区的传播、中俄在中亚互动机制的建立等具有重要战略意义。

全球文明倡议推动国际秩序变革与伙伴关系再调整。2025年以来,特朗普政府推行单边主义政策,国际局势发生新的变化,中国的国际影响力持续提升。中国提出的理念受到国际社会高度关注,国际社会期待构建更加公正合理的国际秩序。韩国峨山论坛立足国际秩序转型视角,评估中国的全球角色定位。其发布的《美国领导的世界秩序的崩溃:中国正在取得进展,但尚未准备好取代它》(The Collapse of the US-led World Order: China Gains Ground but Not Ready to Replace It)指出,2025年以来特朗普政府的一系列举措客观上为中国提升国际影响力创造空间,认为共建“一带一路”倡议、全球文明倡议等多项举措充分展示中国的外交实力。[26]非洲战略研究中心发布的《对2025年非中关系有何期待》(What to Expect from Africa-China Relations in 2025)一文,解读全球文明倡议下的中非合作新动向,提出随着非洲大陆对自身战略定位的重新认知,非洲国家正寻求重新调整与中国的战略伙伴关系,核心诉求是在合作中更充分地维护非洲的利益,因为非洲大陆将自己定位为中国重要的外围战略伙伴。报告提到,南非威特沃特斯兰德大学开设的“非中新闻报道”项目,通过为非洲青年记者提供中非关系领域的专业知识培训,搭建起中非青年交流的“专业桥梁”。[27]随着全球文明倡议的提出,国际秩序正在向更加多极化和包容性的方向演进。全球文明倡议通过青年对话、人文交流和知识共享等形式,推动构建更加平等、公平和公正的国际秩序,推动人类文明多样性的保护与人类命运共同体的构建。

在国际学术研究层面,全球文明倡议的影响力存在提升空间,当前尚未形成广泛的学术讨论氛围,研究数量较少、参与主体较为单一。以“全球文明倡议”的英文名称“Global Civilization Initiative”为关键词,在国际学术数据库Web of Science中进行搜索,结果显示存在部分包含关键词或相关主题(如全球生态文明、共建“一带一路”倡议、全球南方等)的文献,且其研究主体以华人学者为主。这一现象反映出全球文明倡议在国际学术界的认知度与吸引力仍有待提升。

中外文明交流互鉴面临的现实挑战

中外文明交流互鉴是推动世界文明多样性发展、构建人类命运共同体的核心路径,但在当前国际环境复杂演变的背景下,这一进程面临着地缘政治冲突、全球社交媒体格局失衡、文明对话机制建设滞后、全球数字鸿沟扩大等多重挑战,制约着文明间平等对话的深化与深度融合的实现。

逆全球化浪潮与地缘政治冲突。逆全球化浪潮的持续发酵,叠加部分国家将地缘政治工具化的操作,使国际社会的对抗性显著增强。以美国为代表的个别西方国家,为维护自身霸权地位,将打压特定国家发展与限制文明交流相绑定,通过立法、行政命令等方式切断多元文明互动的纽带。比如,美国俄亥俄州出台《高等教育合作限制法案》,明确要求州内公立大学终止与中国政府关联机构的研究合作。特朗普政府签署新的旅行禁令,将阿富汗、伊朗和也门等12个国家纳入公民入境限制范围(涵盖移民与非移民两类身份)。此类政策使美国陷入单边主义的自我封闭困境,为全球文明交流的和平发展蒙上阴影。

全球社交媒体格局失衡。社交媒体已成为当代文明交流的核心场域,但当前全球社交媒体格局呈现显著的“权力失衡”特征,部分国家凭借平台优势垄断国际话语传播权,导致多样文明的声音难以平等呈现。美国作为全球社交媒体发展的先行者,长期以来一直试图利用社交媒体平台对外输出美式价值观。从全球社交媒体前十强的分布来看,中美两国虽占据九席,但影响力存在差异。中国旗下平台中,微信及WeChat的全球月活跃用户数约为14.02亿人,TikTok(抖音国际版)全球月活跃用户数约为15.8亿人,二者用户群体虽规模较大,但在部分地区面临政策限制与文化适配挑战;而美国的Facebook全球月活跃用户数达30.65亿人,YouTube全球月活跃用户数达27亿人,且二者用户遍布全球主要国家和地区,在传播覆盖广度与深度上均占据优势地位。这种平台影响力的失衡,导致美式价值观在全球社交媒体场域中形成“话语霸权”,挤压其他文明话语的传播空间。

文明对话机制建设有待完善。文明对话机制是保障跨文明交流规范化、可持续化的核心支撑,但当前全球及区域层面的文明对话机制仍存在“碎片化”“不稳定”等问题,难以有效应对复杂国际环境下的文明互动需求。2025年7月22日,特朗普政府继宣布美国二度退出《巴黎协定》和世界卫生组织后,再次宣布退出联合国教科文组织,为全球文明对话机制的建设造成更多不确定性。区域层面的文明对话机制建设受局部冲突影响显著,难以形成持续的协同效应。以乌克兰危机为例,作为欧洲及欧亚地区重要的文明互动主体,俄罗斯与乌克兰的长期冲突不仅导致两国间文明交流完全停滞,还波及周边国家的文明对话进程,使区域内基于文化认同的合作机制陷入“停摆”,进一步加剧文明对话机制的碎片化困境。

全球数字鸿沟进一步扩大。数字技术是当代文明交流的重要工具,而全球范围内数字基础设施与数字素养的不均衡分布,导致数字鸿沟持续扩大,尤其在人工智能技术兴起后,这种鸿沟进一步演变为“认知鸿沟”,成为制约欠发达地区参与文明交流的技术性障碍。根据国际电信联盟(ITU)2024年发布的报告,全球互联网使用呈现显著的“发展水平关联”特征:从整体规模看,2024年全球互联网用户约为55亿人,但仍有约26亿人无法接入互联网,占全球总人口的32%。从区域差异看,高收入国家的互联网普及率高达93%,而低收入国家仅为27%。人工智能技术的快速发展,进一步拉大不同发展水平国家间的“认知鸿沟”,使数字鸿沟从“接入层面”深化为“认知层面”,进一步阻碍文明交流互鉴的平等化进程。

深入践行全球文明倡议的多维路径

为有效应对当前中外文明交流互鉴面临的现实挑战,需从传播主体协同、话语体系重构、对话机制创新、融合渠道发展、深化技术赋能、青年力量培育六大维度出发,探索出一条系统性实践路径,推动全球文明倡议从理念传播向深度实践转化,为维护全球文明多样性、促进人类命运共同体建设提供切实支撑。

建立多方协调机制,强化国际传播协同效能。一是建立顶层协调与基层落地的联动体系。以政府为主导牵头成立相关机构,制定跨部门协同规则,统筹智库、媒体、民间组织等多方力量;在全球重点区域设立“全球文明对话站点”,构建覆盖全球的“块茎式”文明对话网络。二是推动智库与媒体的专业化协作。鼓励国内外智库机构成立“全球文明研究中心”,联合各国智库开展研究,打破国内外智库的研究壁垒,实现资源共享;打造“文明对话国际传播联盟”,整合中外多语种媒体资源,围绕中国与世界文明互鉴案例开展联合报道,通过“多语种翻译+本土化叙事”策略,提升内容的国际接受度。三是激活地方与民间的传播活力。依托地方国际传播中心,挖掘更多有趣的、易传播的文化IP,基于受众不同需求制定地方文化IP出海计划;发挥社交媒体的民间外交功能,以线上对话、比赛与线下实地体验等形式,鼓励全球民众围绕共同文化话题分享日常生活。

建设全球文明数据库,提炼共识性价值符号。一是建设全球文明标识数据库。联合多国学者制定“文明互鉴”“数字丝绸之路”“全球南方”“敦煌”“良渚”等术语的多语种标准释义,避免因文化差异导致的概念误读。二是提炼融合中华文明理念与国际共识的价值符号。推动“和而不同”“协和万邦”等中华文明理念与联合国可持续发展目标(SDGs)深度融合,提出“文明SDGs”概念,如将“天人合一”与气候行动(SDG 13)结合,通过“传统理念+现代议题”的组合,使中华文明价值获得国际社会的广泛认同,围绕全球共同关注的议题(环保、公共安全、反恐、心理健康),设计具有情感共鸣的价值符号,增强全球民众对文明多样性的认同。

构建可持续对话平台,推动“官方+民间”双轨文明对话。一是搭建官方层面的长效对话平台。在联合国教科文组织框架下,推动设立全球文明对话常设委员会,由各国文化部长轮值担任主席,聚焦“文明平等”“文明古国共同体建设”“全球南方文明合作”“世界多极化与文明多样性”“气候变化与文明责任”等核心议题,定期发布《全球文明互鉴指数报告》,为全球文明实践提供行动指引。二是培育民间层面的常态化互动机制。以中国外文局当代中国与世界研究院的国际青年活动为参照,设计如“青年眼中的文明多样性”等活动,联动全球高校、青年组织、文化机构,建立长效化、常态化互动机制。

融合全媒体传播渠道,优化文明传播内容生产体系。在内容生产逻辑上,摒弃“理念宣讲”式的硬传播,采用“故事化+可视化”的叙事方式,从贴近外国民众日常生活的视角讲述全人类共同关注的故事,从而提升外媒转载效果。在传播内容上,将全球文明倡议与全人类共同关注的国际议程(濒危文化保护、自然物种保护、环境与食品安全、反战、反恐等)议题相结合,使文明传播与国际社会的核心关切形成联动,提升倡议的全球关注度。在传播形式上,针对全球媒体的转载需求,及时调整内容供给,增加访谈类内容与多语种背景资料,降低外媒转载门槛,减少“文化折扣”。实时关注国际媒体对全球文明倡议的报道动态、转载偏好与受众反馈,及时调整内容主题与传播方式,确保全球文明倡议的国际传播更加精准有效。

深化数字技术赋能,打造智慧文明对话平台。一是搭建智慧化文明交流平台。整合互联网、数字媒体、大数据分析、虚拟现实等技术手段,建设“全球文明智慧对话平台”,织密世界各国文化交流的纽带,满足不同群体的文明交流需求与偏好。二是推动“技术+产业”协同升级。加大对新技术领域创新发展的支持与投入,推动国际传播技术发展和产业升级。大力推动“技术+”融合实践,通过组织大型国际活动、举办具有国际影响力的专业论坛,搭建全球议题对话平台,增强国际议事能力,为全球治理贡献中国智慧。

培育青年主体力量,夯实全球文明对话根基。一是实施“全球文明青年领袖计划”。建立严格的选拔机制,面向全球选拔具有国际视野、领导力和创新能力的青年人才。组织青年领袖围绕“文化遗产保护”“气候变化应对”“全球网络安全”“反恐合作”等全球共同议题开展联合行动,鼓励青年参与全球最关注的共同议题,积极贡献青年智慧和力量。二是完善青年参与的支持与激励机制。设立“文明对话青年创新基金”,为青年团队开展文明交流创新项目提供资金支持。建立青年网络博主激励体系,对积极传播文明多样性、分享中国真实生活的海外青年博主,通过专题专访、平台推荐、流量扶持等方式扩大其影响力。实施“青年中国行”计划,邀请全球对中国感兴趣的青年来华开展“沉浸式体验”,通过亲身体验增进对中国文明的认知与认同。

(本文系国家社会科学基金重点项目“提升中华文明传播力影响力策略研究及中华文明精神标识数据库建设”的阶段性成果,项目编号:23AZD054;当代中国与世界研究院研究员王眉、当代中国与世界研究院副研究员周夏宇,对本文亦有重要贡献)

注释

[1]《进入暑期入境游人数明显增长》,2025年7月13日,https://news.cctv.com/2025/07/13/ARTILCiHrJm1mDtP6teg7WJF250713.shtml。

[2]Эшель Мирсон, "итай и мир: Взгляд на новое поколение диалога цивилизацийКитай и мир: Взгляд на новое поколение диалога цивилизаций," 6 April 2025, Cursorinfo.Co.Il, https://cursorinfo.co.il/partners/kitaj-i-mir-vzglyad-na-novoe-pokolenie-dialoga-tsivilizatsij/.

[3]胡里奥·里奥斯:《全球文明倡议指明长远发展道路》,《参考消息》,2025年7月22日,第13版。

[4][12]My Joy Online, "China: A Bridge for Exchanges Between Civilizations over 80 Years," 3 October 2025, https://www.myjoyonline.com/china-a-bridge-for-exchanges-between-civilizations-over-80-years/.

[5]傅小强:《变局之中,全球安全倡议彰显中国的责任担当》,《环球时报》,2024年9月8日,https://www.globaltimes.cn/page/202409/1319957.shtml。

[6]Pan-African News Agency, "Africa: China Wants Countries to Uphold International Fairness and Justice," 18 April 2025, https://allafrica.com/stories/202504180442.html.

[7]WebDesk, "Sherry Rehman Lauds China's 'Global Meteoric Rise', 'All-Weather Friendship' with Pakistan," 29 August 2024, https://www.nation.com.pk/28-Aug-2024/sherry-rehman-lauds-china-s-global-meteoric-rise-all-weather-friendship-with-pakistan.

[8]OSIPublisher, "MIL-OSI China: Chinese Modernization Presents New Perspective on Global Development, Expert Says," 18 August 2024, https://foreignaffairs.co.nz/2024/08/18/mil-osi-china-chinese-modernization-presents-new-perspective-on-global-development-expert-says.

[9]Thai Rath, "China Champions Cultural Concord: Beijing Hosts Global Civilizations Dialogue Ministerial Meeting," 12 July 2025, https://tehrantimes.com/news/515448/China-champions-cultural-concord-Beijing-hosts-Global-Civilizations.

[10]PR Newswire, "British Vlogger Explores the Unique Culture of Dunhuang, Gansu," 30 September 2024, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/british-vlogger-explores-the-unique-culture-of-dunhuang-gansu-302262829.html.

[11]Эшель Мирсон, "Китай и мир: Взгляд на новое поколение диалога цивилизацийКитай и мир: Взгляд на новое поколение диалога цивилизаций," 6 April 2025, https://cursorinfo.co.il/partners/kitaj-i-mir-vzglyad-na-novoe-pokolenie-dialoga-tsivilizatsij/.

[13]Bourse Direct, "De Pékin à Rihanna, les poupées Labubu mascottes du soft power chinois," 20 June 2025, https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/de-pekin-a-rihanna-les-poupees-labubu-mascottes-du-soft-power-chinois-afp-4a9b793efcacf84c7eadfe999477a07d97810f22.

[14]Associated Press, "Viewing the World Beyond an 'Either/or' Lens to Seek Harmony, Peace," 20 January 2025, https://apnews.com/press-release/kisspr/xi-jinping-anna-li-china-government-beijing-china-6be4a454ce16bba400150d12e689ef24.

[15]《中国国际形象全球调查报告首次发布:近八成国外民众对中国发展前景有信心》,2025年1月10日,https://world.huanqiu.com/article/4L0hVfMQVmJ。

[16]孟宜霏、何塞·阿吉亚尔:《专访|全球文明倡议是中国对世界的宝贵贡献——访秘鲁国会议员弗拉维奥·克鲁斯》,2025年7月21日,https://world.huanqiu.com/article/4NaMZmgSsII。

[17]Daily Times, "China's Leading Role in Carrying Forward the Bandung Spirit," 9 April 2025, https://dailytimes.com.pk/1289311/chinas-leading-role-in-carrying-forward-the-bandung-spirit/.

[18]Dr Mehmood Ul Hassan Khan, "BRI and Xi's Vision of Shared Prosperity with Neighbouring Countries," Pakistan Observer, 16 April 2025, https://pakobserver.net/bri-and-xis-vision-of-shared-prosperity-with-neighbouring-countries/.

[19]WebDesk, "Sherry Rehman Lauds China's 'Global Meteoric Rise', 'All-Weather Friendship' with Pakistan," 29 August 2024, https://www.nation.com.pk/28-Aug-2024/sherry-rehman-lauds-china-s-global-meteoric-rise-all-weather-friendship-with-pakistan.

[20]Deccan Herald, "Can China Win the Trade War? Trump's Policies Could Empower Beijing's Global Leadership," 21 April 2025, https://www.deccanherald.com/opinion/can-china-win-this-trade-war-3502373.

[21]Bangkok Post, "Unpacking China's Global Influence," 29 August 2024, https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2855682/unpacking-chinas-global-influence.

[22]New Vision, "Making Sense of FOCAC-9 and What It Means for You," 13 September 2024, https://www.newvision.co.ug/categoryblogs/making-sense-of-focac-9-and-what-it-means-for-NV_195786.

[23]Sun News, "China to Boost Civilisational Ties with Africa-Yuqing," 8 June 2025, https://thesun.ng/china-continue-strengthen-civilisational-exchanges-africa-yuqing/.

[24]Ghana Mma, "China: A bridge for Exchanges between Civilizations over 80 years," 3 August 2025, https://www.ghanamma.com/2025/08/02/china-a-bridge-for-exchanges-between-civilizations-over-80-years/.

[25]The Diplomat, "China Pitches Its Model of Modernization to the Global South," 10 October 2024, https://thediplomat.com/2024/10/china-pitches-its-model-of-modernization-to-the-global-south/.

[26]The Asan Forum, "The Collapse of the US-Led World Order: China Gains Ground but Not Ready to Replace It," 12 May 2025, https://theasanforum.org/the-collapse-of-the-us-led-world-order-china-gains-ground-but-not-ready-to-replace-it/.

[27]Paul Nantulya, "What to Expect from Africa-China Relations in 2025. Africa Center for Strategic Studies," 10 January 2025, https://africacenter.org/spotlight/africa-china-relations-2025/.

The International Communication and In-depth Practice of the

Global Civilization Initiative

Yu Yunquan

Abstract: Since the proposal of the Global Civilization Initiative (GCI), significant progress has been achieved in multiple dimensions—including the strengthening of platform and mechanism construction, the deepening of regional cooperation, and the all-round prosperity of people-to-people and cultural exchanges—leading to a notable rise in the international community's favorable perception of China and shaping a new pattern of world civilizations at various levels. Nevertheless, the in-depth advancement of this initiative still confronts a series of challenges, such as geopolitical conflicts, the imbalance in the global social media landscape, the backwardness of civilization dialogue mechanisms, and the widening digital divide. To address these challenges, it is necessary to construct a systematic practical path from six key dimensions: coordination among communication subjects, reconstruction of the discourse system, innovation of dialogue mechanisms, development of integrated channels, deepening of technological empowerment, and cultivation of youth strength. This path aims to promote the GCI from the stage of conceptual communication to that of institutional normalization and public practice, thereby providing sustainable civilizational impetus for building a community with a shared future for mankind and contributing to the development of the diversity of world civilizations.

Keywords: Global Civilization Initiative, international communication, exchanges and mutual learning among civilizations, Chinese civilization

责 编∕杨 柳 美 编∕周群英