以破解产业结构单一为切入点,着力补齐短板,破解资源型地区转型难题

新发展理念不仅要体现在议事决策上,更要体现在抓落实、见实效上。沁源县委深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的系列重要指示精神,以改革开放40周年为契机,聚焦重点领域和关键环节,勇于开拓创新,善于先行先试,扎实推进中央、省委、市委部署的改革任务全面落地见效。长期以来,沁源注重发展煤矿产业,产业结构单一,非煤产业发展严重不足,抗风险能力相对较弱,因此,产业转型升级成为沁源实现高质量发展的必由之路。沁源紧抓战略机遇期,对标中央、省、市经济工作会议精神,依据“绿色立县,建设美丽沁源”发展战略,围绕转型,充分发挥生态资源、文化资源等比较优势,突出抓好“兴文”“尚旅”,坚定不移推动产业转型升级。主动调整产业结构以适应绿色发展要求,推动传统煤炭产业走上“减”“优”“绿”之路,坚持去产能与发展先进产能相结合,与产业结构调整优化升级相结合,深度促进新旧动能转换。

具有长久性视野、抵制短期利益诱惑,走绿色发展的新路子

制定区域发展决策,不仅要考虑当下,更要考虑长远。尤其对于以资源禀赋为主要发展特征的山西省来说,在资源富足的背景下破解“资源诅咒”、探索出符合地区发展实际的高质量发展之路,是新时代经济高质量发展的内在要求。“资源诅咒”,又称“富足的矛盾”,是指拥有大量的某种不可再生的天然资源却形成工业化“低落”、产业难以转型、过度依赖单一经济结构的窘境。这种情况下,在资源接近枯竭时,经济发展的可持续性将受到严峻挑战。习近平总书记曾深刻指出,实现资源型地区经济转型发展,形成产业多元支撑的结构格局,是山西经济发展需要深入思考和突破的重大课题。因此,必须从长远视角客观辩证地观察、思考和处理发展问题,顶住转型阵痛、抵制短期利益诱惑,破解“一煤独大”的结构性矛盾,走可持续的高质量发展道路。

煤炭产业形势好的时候“无心”转,形势不好的时候又“无力”转,这是诸多煤炭支撑型资源地区共同面临的发展困境。对此,沁源清醒地认识到,如果仍走传统开矿挖煤发展经济的老路子,发展路子只会越来越窄、资源只会越来越少、发展后劲只会越来越小。为此,沁源深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,将绿色发展作为沁源全面建成小康社会的重要引领,作为满足沁源人民日益增长的优美生态环境需要的重要抓手。在煤炭产业作为县域经济主要支柱的背景下,在全县推动绿色发展方式和绿色生活方式,对传统产业进行升级改造,大力培育新兴产业,做特做精现代农业,做绿做强现代服务业。以壮士断腕的决心坚定不移促改革,逐步探索出一条具有沁源特色、切合沁源实际、顺应人民意愿的经济结构优化之路。

稳步有序转型升级传统产业,系统培育壮大服务业

首先对煤炭行业进行升级改造,不断提高煤炭生产机械化、集约化、信息化、智能化水平,全面打造煤焦电、煤焦化、煤气化循环产业链,推动煤炭清洁高效利用。在合理开发利用和转型升级传统煤炭经济的同时,集中县域财力发展城乡新产业,在新能源、新材料等新兴产业上大胆突破,依托中药材资源大力培育生物医药产业,积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,实现质量兴农、绿色兴农。具体举措有:依托脱毒马铃薯、小杂粮、肉驴、黑山羊等资源培育发展加工产业;充分利用沙棘、酸枣、山梨等丰富的野生资源优势,开发保健养生系列产品;做大做强粮、果、菜、畜、菌等健康、特色、休闲的高附加值食品的深加工,将食品加工业打造成全县新的支柱产业。沁源把打造现代化、绿色化服务业作为系统性工程,从发展规划、技术革新、资金投入、制度创新、市场优化、人才培养、企业发展等多领域多角度着手,推进服务业绿色转型;培育发展金融保险、法律咨询、财会服务、家政服务、广告传媒等新兴服务业,全面促进第三产业蓬勃发展;探索实施森林碳汇、森林抚育碳汇等项目,通过与第三方专业机构合作,将森林生态服务转化为碳汇收益。

将文旅、康养、现代化生态农业培育成转型发展的战略性支柱产业

加快培育文化旅游战略性支柱产业,深度建设全域度假康养旅游强县,是沁源实现转型发展的战略性抉择。在这一方面,沁源始终坚持高起点规划、高品位建设、高标准打造、高质量配套,突出“绿色生态、休闲康养、历史人文、红色记忆”四大特色,加快完善旅游要素品质和产业链,全力推动文化旅游资源大县向文化旅游产业强县转变。一方面,加快发展生态康养项目,构建集旅游、医疗、康复、保健、教育、文化、体育等于一体的康养旅游产业体系。森林康养项目围绕打造“冬游海之南、夏住沁之源”绿色康养旅游品牌,规划建设7个森林康养特色风景区,15个森林康养特色小镇,11个森林康养基地,力争打造全国一流的旅游康养胜地。另一方面,启动以闫寨村“水漾年华”为代表,包括景凤村、南石村、龙头村等的田园综合体项目,稳步推进灵空山镇五龙川片区、王陶乡花坡片区、交口乡菩提寺片区等乡村旅游综合开发项目,不断拓展战略性支柱产业发展载体,推动形成“全域旅游+全域度假+全域康养”的大文旅格局,提高沁源的知名度和美誉度。2018年,沁源新增农家乐、民宿100余家,发布精品自驾游线路16条,全年旅游接待游客409.08万人次,旅游收入同比增长26.5%。

补齐公共服务和基础设施短板,进一步扩大对外开放

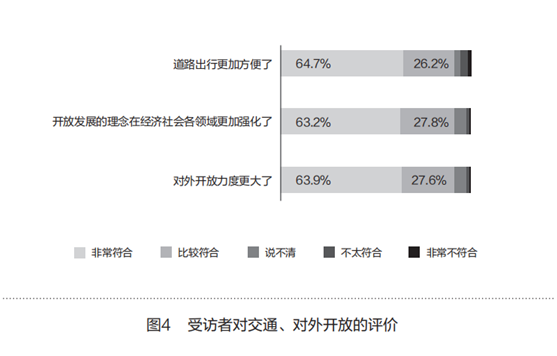

沁源长期受地理位置和交通因素限制,观念的大门打不开,先进的知识进不来,经济社会发展的速度不够快、质量不够高。“开放”是大势所趋、发展所需,也是沁源转型发展的必由之路。为此,沁源通过修路打通内外发展脉络,县域招商引资与招才引智一体推进,促进人才、资金、技术、项目落户沁源,解决发展内外联动问题,为打造高质量开放型经济增添新活力,进而实现以开放引领经济转型,构建更大范围、更宽领域、更高层次的对外开放新格局。调查结果显示,91.0%的受访者认为“开放发展的理念在经济社会各领域得到强化”,91.5%的受访者认为沁源对外开放的力度更大了。沁源深刻认识到,县域经济不是封闭的经济,只有与更大的城市圈、更密集的经济体结合,才能保持发展的活力。未来,沁源将进一步拓展对外开放的力度、广度和深度,注重建立与智库、高等院校、科研院所等机构的长效联动机制,合力将沁源打造成县域高质量发展的全国样板;同时放眼于区域、国际合作,深度融入“一带一路”建设和京津冀、山西转型综改试验区等国家重点战略,谋划布局绿色沁源(山西)资源展示中心,以吸引更多的现代产业、先进生产要素以及优秀人才智力向沁源集聚。

针对转型发展面临的基础设施和公共服务等方面的短板,沁源围绕“强基”理念筑牢筑强绿色发展根基,打造对外开放新高地。着力改善交通、水利、电力、通信等城乡基础设施建设,推进教育、医疗、就业、社会保障等基本公共服务能力建设,加强基层组织、基础工作、基本能力“三基建设”。沁源境内山峦起伏,山地、丘陵占总面积的95.7%,山区交通不便,没有高速公路,交通问题是制约沁源发展的最大瓶颈。鉴于此,沁源下大力气解决交通问题,全面提升县域通达水平。以“两高两环两改造”建设为基础,进一步优化路网结构,提升公路技术等级和通达程度,构建外联内环的交通大格局。2018年共完成干线公路、旅游公路、农村公路216公里,完成投资3.42亿元,100%的行政村铺上了沥青路和水泥路,行政村通客车率达到了98%,全县公路通车总里程达938.48公里。调查结果显示,90.9%的受访者认为道路出行更加方便了。

恢复内生“造血”功能,激发经济发展新动能

在我国经济从高速增长转向高质量发展的大背景下,如何推动资源型城市的高质量转型,是新时代经济社会发展的一个重要课题。产业结构单一、发展活力不足是资源型地区在转型发展中遇到的普遍问题,长期以来形成的“自我发展”的计划经济式思维是资源型地区转型发展的桎梏。资源型地区的转型,表面上看是如何应对资源枯竭或资源性产业市场需求衰减带来的发展动力不足等问题,但本质上,是其经济活动如何从过度依赖特定资源向与特定资源“脱钩”的方向发展问题。因此,在转型发展过程中,要坚持辩证思维,在“不变”与“变”之间探索科学发展之路:“不变”是巩固既有优势,把传统产业做大做优做强;“变”是“转方式、调结构”,将传统产业改造升级、提质增效,实现绿色发展。

沁源按照“转型、增绿、开放、强基、富民”五大发展思路,以构建绿色经济体系为核心,打造低投入、高产出,低消耗、少排放,能循环、可持续的现代经济体系,扎实走好“修路、种树、治水、兴文、尚旅”五条发展路径,推动质量变革、效率变革、动力变革,不断激发县域经济内生动能。

“破”“立”结合优化产业结构,提升群众满意度

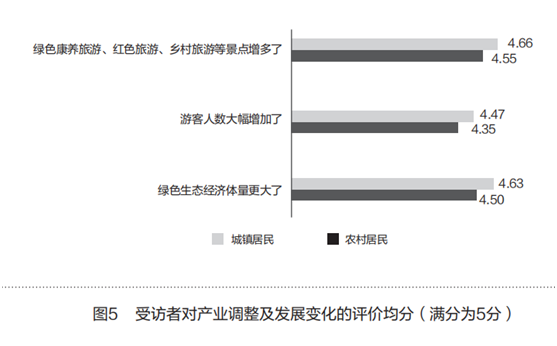

沁源针对结构性矛盾打出“破”“立”结合的政策“组合拳”。坚持在不破坏的同时改善生态本底、自然风貌,理性处理“破”(传统产业、传统经济)与“立”(新产业、新经济)的关系,合理安排产业优化升级的进度,确保增量性的改革和调整持续深入推进。这一举措为资源型地区推动转型发展,逐步提高绿色经济在国民经济中所占比重、不断提升绿色产业在县域产业中的重要位置,持续降低县域经济对传统产业的依赖、切实提升高质量发展的可持续能力,提供了重要实践经验。调查发现,沁源的产业调整成效得到了大多数沁源城乡居民的认同,受访者明显感受到随着沁源绿色康养旅游、红色旅游、乡村旅游等景点的增多,游客人数大幅增加,绿色生态经济体量明显变大。沁源牢固树立绿色发展的理念,不断开拓绿色发展新路径,初步探索出一条适合资源型城市转型发展的科学路径。