5 正视土地财政带来的待解问题

在看到土地财政积极作用的同时,也应看到其带来的问题:创造地王、推高房价、造成腐败、扩大收入分配、加大库存等。

5.1 土地出让金新趋势:总量放缓、结构分化

房市“总量放缓、结构分化”。在置业人群开始减少、住房饱和度城镇户均1套、城镇化进程趋缓的背景下,未来人口迁移决定房市前景,将呈“总量放缓、结构分化”特征。

土地财政与房地产市场息息相关,也将呈现“总量放缓、结构分化”的特征。自2015年以来,土地市场呈现冰火两重天。

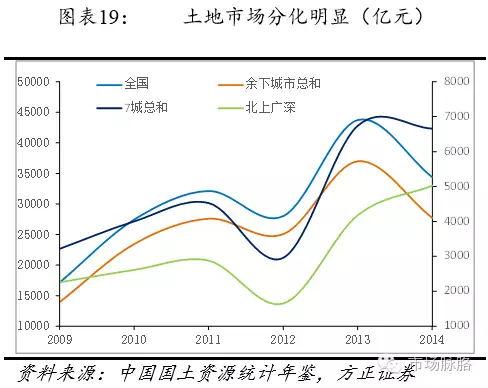

2013年全国土地出让金达到高点4.37万亿,2014年回落21.4%至3.44万亿,2015年继续回落20%左右。但分区域看的话,一线城市2014年、2015年土地出让金持续增长,剔除一线城市加苏州、合肥、南京的土地出让金回落速度和全国大致相同,土地市场分化明显。

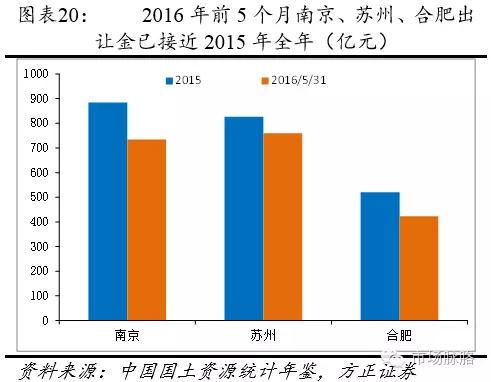

土地市场分化的局面仍将持续,三、四线城市土地财政难以为继。2016年前5个月,北上广深和苏州、合肥、南京土地市场火爆、“地王”频出,据中原地产统计,截止到2016年6月29日,内地一共出现205宗“地王”,远高于2015年的95宗,其中苏州、合肥、南京等二线城市成为今年“地王”最多的区域,三城市2016年前5个月拍地所得土地出让金已接近2015年全年。

5.2 一二线高房价,三四线高库存

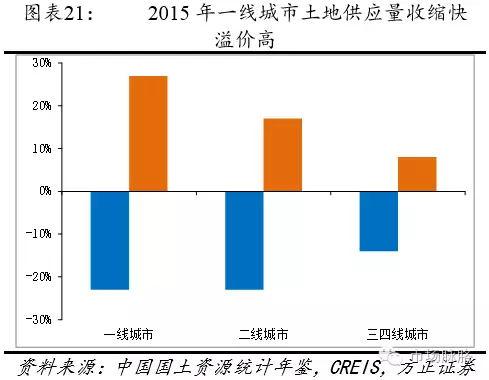

对土地财政的依赖,使得一二线城市高房价难降。在旺盛的市场需求下,通过高溢价成交,一线城市无需大量供给土地即可获得高额的土地出让金,2015年一线城市土地成交平均溢价达27%,而三四线城市土地成交平均溢价仅为8%。2015一线城市推出土地面积2848万平方米,同比减少23%;而三四线城市推出土地面积69762万平方米,同比减少14%,一线城市土地供应量收缩明显快于三四线城市,但一线城市的土地出让金与上一年持平。

对土地财政的依赖,使得三四线城市房地产的库存难去。土地财政所带来的财政收入、经济利益和其它关联利益极大的激发了地方政府的土地批租热情,在很多城市导致土地批租总量失控、结构失调,居住、商业及办公室比例过高,工业、房地产等建设用地供过于求,房地产高库存难以消化。

地方政府短期化行为使得土地超量供应。地方官员的相互轮调及有限任期制形成的“届别主义”造成政府短期化行为,往往与城市永续发展产生冲突,本届政府透支下几届政府的财政收入,有的地方政府在3-5年间已经耗用未来50-70年的地租收入,形成土地的超量供应。

5.3 推高房价,形成资产泡沫

地价和房地产相关税收占商品房销售额已达八成。2014年国有土地使用权出让收入和11个房地产相关税种税收占当年全国商品房销售额的81.7%,仅仅考虑国有土地使用权出让收入和5个房地产特有税种税收,也占到当年全国商品房销售额的72.2%。

地方政府作为土地市场垄断者,运用其优势地位,获得了房地产业绝大部分的“收入”,而开发商处在一个相对高度开放的竞争市场,其议价能力很有限。可以看到,全国的房地产开发商个数一直在增加,行业的毛利率自2011年后稳步向下,品牌地产商的毛利率水平也持续下降。

在土地财政制度设计中,地方政府和开发商是房价上涨的受益者,也是地王的制造者和最大获益者。除非受到来自中央调控措施的压力,一般来说地方政府在房价上涨时无逆周期调节动力,反而在房市萧条时,出台刺激政策。

2016年以来,在一线城市、甚至一些二线城市,很多“地王”的楼板价已经高于同区域在售商品房的均价,即所谓的“面粉”贵过“面包”现象。当然价格由供需关系决定,而不是“楼板价+建安”等核算出来的成本,但“地王”的出现,改变了居民对房价的预期,预期会影响消费行为,刺激改善、投资、投机需求,从而推高房价。

5.4 增加地方政府债务风险

为了解决基础设施建设、城市开发的资金需求,地方政府可以利用政府信用,通过土地融资在短期内筹集到大量资金,旺盛的资金需求使得地方政府频频使用土地融资来获取资金,但这种融资模式面临三方面的风险。

一是地方政府债务率持续增长。据财政部数据,2015年地方政府债务率为89.2%,虽然整体仍低于国际通行警戒值100%,但一些省市债务率早已突破100%,债务风险增大。

二是融资期限错配。基础设施项目属中长期项目,建设周期一般在5年以上,而地方投融资平台的银行贷款期限一般在5年以内,部分信托贷款的期限甚至为1年,导致地方政府面临贷款集中到期的偿还压力。

三是还款来源不稳定。土地出让金是偿还地方政府债务的主要来源,但土地出让金与房地产市场密切相关,易受调控政策影响,导致地方政府的土地出让收入不稳定。土地出让金以土地供给为前提,但可供转用的农用地数量不是无限的,一旦未来无地可卖,地方财政将陷入困境。

四是依赖于房价上涨。当土地出让价格在高位时,地方政府通过借新还旧等模式,还本付息尚可继续维持,因此在“房价——地价——抵押品价格”的正反馈过程中,价格上涨是核心因素,系统性风险逐步放大,却不存在纠偏的机制。一旦房价不振,风险将在此链条上快速传导,地方政府土地转让金会受到极大影响,很可能还本付息困难,地方政府将面临很大的债务风险,甚至影响到医药、教育、环保等民生领域的刚性支出。

5.5 提供寻租空间,扩大收入差距

地方政府一方面运用计划经济的方式低价购地,另一方面利用市场经济方式高价供地,形成巨大的“地价剪刀差”,借此获得财政收入,但同时也创造了“寻租”空间和贪腐机会。

土地财政在财政收入和支出两端,都扩大了城乡消费差距。从财政收入来看,政府低价从农民手中征得土地,再以较高的价格进行出让,获得了“地价剪刀差”,虽然地方政府获得的“地价剪刀差”是经营城市、促进城市化的手段,但这让失地农民遭受了巨大的物质损失。从财政支出来看,土地财政支出过程中,存在着向城市严重的倾斜,对城镇居民消费的促进作用远大于农村。

土地财政拉大贫富差距。土地财政不仅给地方政府带来巨大收益,同时也给个人快速致富提供通道,不动产财富的鸿沟提高了不同阶层的流动难度。土地财政直接造成的收入不平等和财富不平等还将通过代际传播的方式延续,在更深远的层次影响中国未来几十年的经济发展。

5.6 抬高实体经济成本,开工厂不如炒房子诱发产业空心化风险

全民炒地炒房增加社会投机气氛,阻碍产业升级。地价房价持续大涨,吸引了大量社会资本进入,资金脱虚向实,使得企业热衷于“挣快钱”,开工厂不如炒房子,而对实体经济部门的研发投入缺乏热情,不利于产业升级。

地价房价成本过高,削弱实体经济竞争力,导致大量产业往境外转移,诱发产业空心化风险。

6 改革完善土地财政

客观认识土地财政的历史积极作用,同时通过改革完善其带来的负面作用。

一、深化财税体制改革。建立和完善与事权相匹配的地方财政体制,调整中央和地方政府支出责任,深化改革房地产税和转移支付制度,减少地方政府谋求预算外收入的动机,赋予地方政府更多的税收权限。

二、减少地方政府对土地财政的依赖。扩展消费税、个人所得税、房产税等地方政府稳定、持续的收入来源,发掘培育地方主体税,构建地方税收体系,改变地方政府单纯靠土地收益作为地方政府收入主要来源的现状,保证地方政府提供公共产品的长期稳定税源。

三、改革地方政府的激励和考核机制。改变过去地方政府唯GDP论,降低GDP增长在考核中的比重,增加就业、创新、环保等权重,转变政府职能,从“投资型政府”向“服务型政府”转变。

四、完善土地制度建设,规范土地流转收入。明确农村土地产权有利于将农村集体土地的产权主体清晰的确定下来,保护农村集体对土地的占有权、使用权和收益权。完善土地的征地范围、征地程序和补偿机制等制度建设,通过税收等解决土地暴利问题。

五、建立规范的地方债制度。防范地方政府土地融资的风险,推动地方政府全口径预算,全面编著资产负债表,使地方政府土地融资有一个透明公开的判断依据。