【摘要】中国社会心态调查数据显示,总体上中国公众对人工智能应用了解不足且分化显著,对家务机器人等实用型应用了解较多,而对生成式人工智能等前沿技术认知不足。在接受程度上,公众表现出较明显的工具导向,对工具型人工智能接受度高,而对社会情感关系型人工智能接受度低。中国公众对人工智能的了解程度与接受程度呈非线性关系,工具型人工智能的中度了解者,其接受程度最高。值得注意的是,50后群体对人工智能的了解高于预期,而城乡居民对人工智能了解差异并不显著,这反映出我国数字普惠政策的成效。以上分析结果为人工智能普及策略提供重要依据,提示需要构建多层次的教育体系、完善伦理规范,以促进人工智能技术与社会发展的良性互动。

【关键词】人工智能 社会心态 社会心态调查 认知 城乡差异

【中图分类号】C912 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.20.004

【作者简介】王俊秀,陕西师范大学心理学院教授、博导。研究方向为社会心态、人工智能与社会治理、发展社会学,主要著作有《中国社会心态10年》《公共风险:概念、理论与实证》《社会心态理论:一种宏观社会心理学研究范式》《中国社会心态研究报告(2011—2022)》(主编)等。

习近平总书记指出:“谁能把握大数据、人工智能等新经济发展机遇,谁就把准了时代脉搏。”[1]近年来,特别是2022年底以来,人工智能(Artificial Intelligence)技术飞速发展,给人类社会带来颠覆性变革,其加速的核心驱动力是生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence)和大语言模型(Large Language Models)的突破性进展及其前沿技术的公众开放。以ChatGPT的发布为标志性事件,人工智能技术不再局限于实验室或特定的工业应用,而是以前所未有的速度和广度进入公众的日常生活。2025年初,中国的大语言模型DeepSeek一鸣惊人,进一步加速中国人工智能的应用。人工智能的应用领域急剧扩张,已渗透教育、医疗保健、新闻传播、农林业、生产制造、交通等几乎所有行业,带来效率、便利性和创新的巨大提升。当前,人工智能发展处于关键转折点,其变革意义不仅体现在技术层面的持续迭代升级,更重要的是,其正以颠覆性力量重塑社会。

人工智能发展与公众对其的认识与接纳

公众人工智能认知是指社会大众通过媒体传播、亲身体验和社会影响等多重途径形成的对人工智能技术的理解、态度和信任程度。人工智能发展与公众认知之间是一种相互塑造的双向循环关系。一方面,人工智能技术的发展、应用和媒体叙事会对公众产生影响,形塑公众对人工智能的认知,基于其认知又形成不同的态度,如拒绝或接纳,并感受到威胁、厌恶等情绪体验,而随着人工智能应用的不断渗透,人们对人工智能技术的认知也会发生变化;另一方面,公众、媒体和各类社会群体对人工智能的认知、态度和信任度影响着人工智能技术的开发、部署和监管路径。

人工智能与公众认知的相互影响。人工智能技术的飞速发展,不仅是一场功能革新,更是一场深刻的认知革命,正通过多种路径悄然重塑公众对其的理解与想象。具体而言,这种重塑主要通过三种途径实现:首先,亲身体验与认知具象化,如生成式人工智能(ChatGPT、DeepSeek等)的普及让公众能够直接、低成本地与人工智能互动。这种亲身体验极大地改变了人工智能的抽象形象,使其从科幻概念变为日常工具,从而降低了神秘感,但也可能引发对技术能力边界的新一轮讨论和担忧。[2]其次,媒体叙事与框架效应,人工智能的每一次技术突破都会成为媒体焦点,而媒体如何描述这些事件会深刻影响公众的认知。再次,切实的社会影响,当人工智能开始在实际场景中替代人类工作、影响医疗诊断或改变信息传播时,即会产生实实在在的社会影响。这些正面或负面的影响会成为公众形成新认知的直接依据。

公众并非人工智能发展的被动接受者,其集体认知作为一种强大的社会力量,正日益显著地反作用于技术演进的方向与边界。这种来自社会层面的塑造力,主要通过三种关键机制深刻影响人工智能的发展轨迹:首先,接受度与市场驱动,公众对人工智能的接受度直接影响人工智能应用在市场上能否取得成功,如果一家公司被公众认为其人工智能技术创新改善了生活,公众可能对该企业产生好感并购买其产品或服务,反之,强烈的公众抵制和担忧会促使更严格的监管,从而限制人工智能的应用范围和发展速度,如对人工智能在监控、执法等领域应用的担忧,已引发关于监管的广泛讨论。[3]其次,信任与合法性,信任是公众支持人工智能的基础,[4]当社会认知呈现对开发者的信任缺失时,即使技术本身具备潜力,其发展也会因缺乏社会许可而受阻。这种信任危机还可能进一步转化为政治压力,促进各方制定更审慎的研发政策和伦理框架。再次,风险感知与监管环境,公众认知中的风险感知,如对失业、隐私侵犯、社会不公的担忧,会直接影响政策制定,当公众将某项人工智能应用感知为高风险时,往往会提出建立更完善的保障措施、提升应用透明度的诉求,这会影响研发的重点和投资方向,迫使开发者优先考虑安全性和可解释性。

人工智能发展的双重维度:公众认知差距与国家战略转向。媒体对人工智能的报道在2023年呈现井喷式增长,反映出社会对人工智能的关注度空前高涨。从媒体报道中可以看出,人工智能技术的高速发展引发许多担忧,包括对隐私侵犯、工作岗位替代、算法偏见以及更广泛的伦理困境的忧虑。综合国际众多相关研究,面对人工智能技术的飞速发展和广泛应用,公众对人工智能的认知呈现高知晓、低素养的状态。多数公众听说过人工智能,例如,沙特阿拉伯的研究显示有85.8%的知晓率,美国的多项调查显示超过70%的成年人听说过人工智能,但这种知晓度很大程度上归因于智能手机和智能语音助手(如苹果的Siri)的应用。[5]这种知晓是表面化的,公众对人工智能的具体技术原理、能力边界和应用领域的理解非常有限,难以区分人工智能典型技术的机器学习、机器人和自动化技术,无法准确识别日常场景中的人工智能应用,并且对人工智能的技术成就和局限性缺乏深入理解。这种人工智能认知差距可能导致“非理性的恐惧”和“控制信念”,或将人工智能过度拟人化,[6]并导致公众对人工智能态度的分化,使其在“对人工智能科技盲目迷信”和“对人工智能技术排斥和厌恶”两种极端态度之间摇摆。研究发现,人工智能素养较低的人群有时反而表现出更高的接受度,这可能是源于其对技术本身怀有的神奇感和敬畏感,而不是基于对人工智能技术的理解和信赖。不同年龄、教育程度、政治态度和文化背景的公众,对人工智能的接受度存在明显差异,发展中国家较之发达国家往往对其表现出更高的兴奋感。[7]

作为新一轮工业革命的核心驱动力,人工智能技术将带来技术、产业和社会的革命性变革,这是大势所趋。全球范围围绕人工智能技术的竞争空前激烈,国家的人工智能竞争力不仅体现在人工智能人才的储备、人工智能技术的进步和算力等基础设施方面,也体现在公众人工智能知识和素养方面,公众对人工智能技术的心态极大地影响着人工智能的发展和应用。2025年8月我国发布的《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出,“到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%,智能经济核心产业规模快速增长,人工智能在公共治理中的作用明显增强,人工智能开放合作体系不断完善。到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%,智能经济成为我国经济发展的重要增长极,推动技术普惠和成果共享。到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。”[8]这一行动意见描绘出未来10年我国人工智能发展的蓝图和行动路线图,按照这一国家战略,我国将很快进入人工智能技术普及的智能社会。

从人工智能技术的研发应用到智能社会的建设推进,这一进程不仅要求我们聚焦技术维度,重视推动人工智能技术的研发、应用和普及;也要重视社会维度,立足我国发展实际与人民对美好生活的需求,科学规划人工智能的发展路径。当前,人工智能技术尚处于发展初期,公众对人工智能的认知与态度直接关系我国人工智能发展的速度和质量,既是推动人工智能实现“起飞”的关键因素,也是社会科学领域亟待深入研究的重要课题。

中国公众对人工智能的了解与接受

为了解中国公众人工智能心态,中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心在全国范围进行了以人工智能为主题的社会心态调查——中国社会心态调查(CSMS 2024)。该调查于2024年10月开始,至2025年2月完成,依据第七次全国人口普查数据进行抽样,在全国31个省/自治区的城乡区域开展,调查范围涉及全国507个城镇社区,对其中在现地址居住6个月及以上、18~70周岁居民进行调查,最终获得有效样本10294份,其中,男性占43.1%,女性56.9%,平均年龄42.35±12.87岁。笔者基于部分调查数据,对公众人工智能了解程度和接受程度相关问题进行分析。

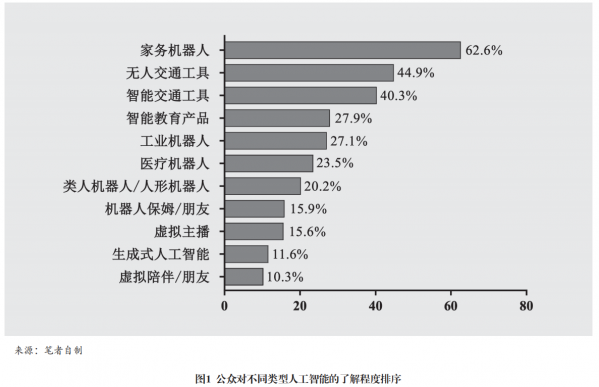

公众对不同类型人工智能的了解程度。目前,人工智能技术涉及的领域和应用非常广泛,本次调查考察了公众对11种常见人工智能应用的知晓程度,题目为“您听说过以下哪些人工智能应用?(多选)”。如图1所示,被调查者了解程度最高的应用是家务机器人,有62.6%的受访者表示听说过;其次是无人驾驶交通工具和智能交通工具,了解比例分别为44.9%和40.3%,再次是智能教育产品,比例为27.9%。了解程度最低的应用是虚拟陪伴/朋友,仅有10.3%的受访者表示听说过,再次是生成式人工智能,比例仅为11.6%。这是因为调查时中国的大语言模型DeepSeek还没有广泛使用,多数被调查者对国外ChatGPT等大模型还不太了解。整体而言,受访者对多数人工智能应用了解的比例均未突破半数,并且有10.7%的受访者表示完全没有听说过这些人工智能应用。公众对人工智能应用了解程度较高的是日常生活类应用,而对代表人工智能技术发展新进展和高技术水平的应用了解程度相对较低。

公众对不同类型人工智能的接受程度。对11种常见人工智能应用接受程度的调查,以“您对以下人工智能应用的接受程度如何?”为问询题目,受访者根据自己的感受对每个应用进行评分(1代表完全不接受,7代表完全接受)。

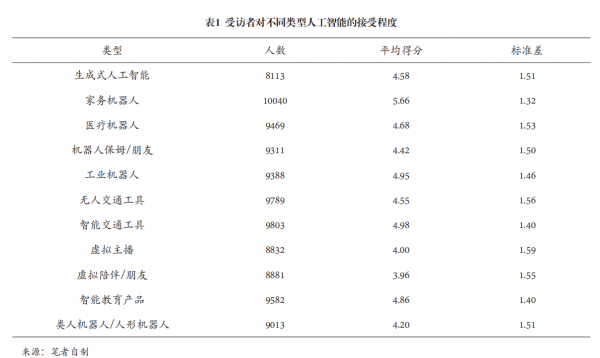

从表1和表2可以看出,受访者对各类人工智能应用的接受程度呈现出明显的分化趋势。具体来说,接受程度最高的是家务机器人,平均得分为5.66,标准差为1.32,有84%的受访者总体上表示接受(比较能接受、能接受和完全能接受三项相加),仅7.2%的受访者表示不同程度的不接受(完全不接受、不能接受和不太能接受三项相加),还有8.7%的受访者表示中立;其次是智能交通工具,平均得分为4.98,标准差为1.40,有68.5%的受访者表示能不同程度接受。接受程度最低的是虚拟陪伴/朋友(平均得分为3.96,标准差为1.55),低于中间值4,接受比例为38.3%,不接受比例为38.4%,接受和不接受的比例几乎相等;再次是虚拟主播,平均得分为中间值4.00,标准差为1.59,接受比例为39.3%,不接受比例为36.7%。除了这两项外其余各项的平均得分都高于中间值4,意味着公众整体倾向于接受。

公众对不同类型人工智能的接受程度体现出公众对人工智能认知和定位具有明显的工具导向,多数民众将人工智能视为技术工具,越是实用的人工智能,公众对其接受程度越高,如家务机器人、智能交通工具、工业机器人、智能教育产品等。相对于智能交通工具,无人驾驶交通工具的接受程度更低,这可能也是因为前者较之后者更贴近公众日常使用场景、技术感知更直观,且公众通过自主操作掌控使用过程,安全感与熟悉感更强。接受程度低的人工智能应用是拟人化、类人化、具身程度更高的虚拟陪伴、虚拟主播、人形机器人、机器人保姆等。自主性越强、越凸显社会情感关系属性的人工智能应用,其公众的接受程度越低。

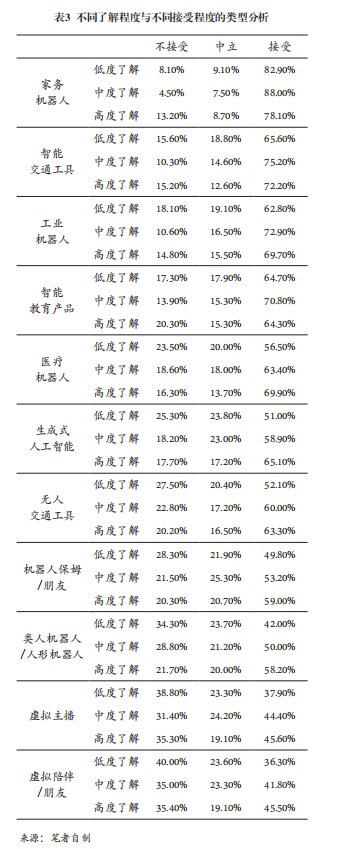

人工智能了解程度与接受程度的关系。对受访者的人工智能了解程度与接受程度进行分析,结果如表3所示。受访者被分为低度了解(0-3)、中度了解(4-6)和高度了解(7-11)三组,其中完全不接受、不能接受和不太能接受合并为不接受,比较能接受、能接受和完全能接受合并为接受,最终被分为不接受、中立和接受三类。数据显示,公众对人工智能的了解程度影响对人工智能的接受程度,但影响的形式可能不同,对人工智能了解程度低的受访者对人工智能不接受的比例更高(只有家务机器人一项例外)。对工具性强的家务机器人、智能交通工具、工业机器人和智能教育产品等几类人工智能应用,中度了解者的接受比例最高,而低度了解者接受比例较低,其余人工智能应用都呈现公众了解程度越高,接受比例越高的特点。

对不同类型人工智能了解程度与接受程度的群体差异。从性别差异来看,总体而言,男性对人工智能的了解程度和接受程度均高于女性。在对不同类型人工智能的了解和接受程度上,女性仅在家务机器人一项上的得分略高于男性,而男性在生成式人工智能、工业机器人、无人交通工具等其余人工智能类型上得分均高于女性(如表4所示)。

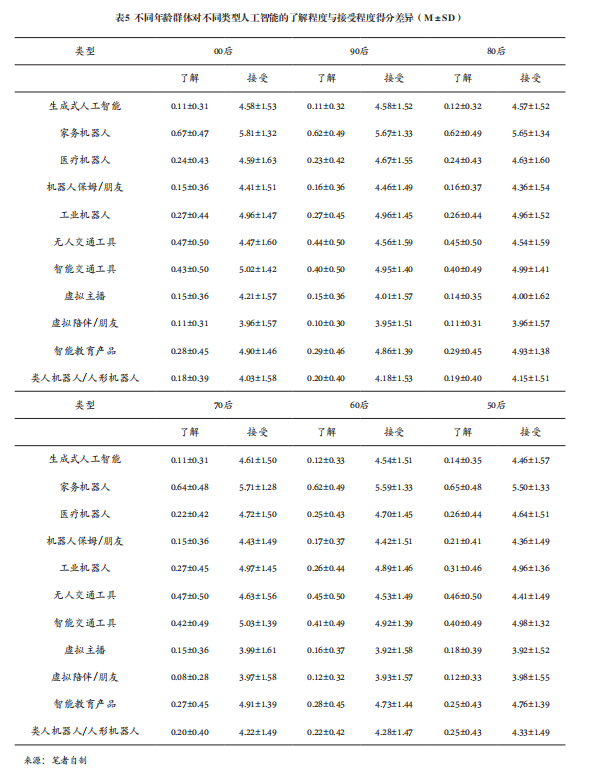

从年龄差异来看,不同年龄群体在人工智能整体了解程度上得分接近,50后得分最高,其次是00后和60后,90后得分最低,并与70后、80后差异不大。在不同人工智能类型上,各年龄群体对家务机器人的了解程度均最高(平均数在0.62~0.67之间),对虚拟陪伴/朋友的了解程度普遍较低(平均数在0.08~0.12之间)。值得注意的是,在对不同类型人工智能应用的了解上,00后与50后两个群体表现较为突出,50后在生成式人工智能、医疗机器人、机器人保姆/朋友、虚拟主播、工业机器人及类人机器人上的了解程度均高于其他年龄群体。00后对家务机器人、无人驾驶交通工具、智能交通工具的了解程度最高。80后和90后则对智能教育产品的了解程度最高。

在对人工智能的接受程度上,不同代际群体得分接近,不存在显著差异。在对各类型人工智能接受程度上,无论何年龄群体均在家务机器人上得分最高,在虚拟陪伴/朋友上得分最低(如表5所示)。

从城乡差异来看,我国城镇居民与农村居民在人工智能整体了解程度上无明显差异。城镇居民的平均得分为3.02,标准差为2.26,农村居民的平均得分为3.00,标准差为2.25,两个群体在家务机器人上的了解程度均最高(均为0.63),标准差均为0.48;在虚拟陪伴/朋友上了解程度均最低,城镇居民的平均得分为0.10,标准差为0.30,农村居民平均得分为0.11,标准差为0.31。

在人工智能整体接受程度上,我国城乡常住居民群体得分极为接近。在各类型人工智能接受程度上,城镇居民和农村居民群体在家务机器人上接受程度均为最高,在虚拟陪伴/朋友上接受程度均为最低(如表6所示)。

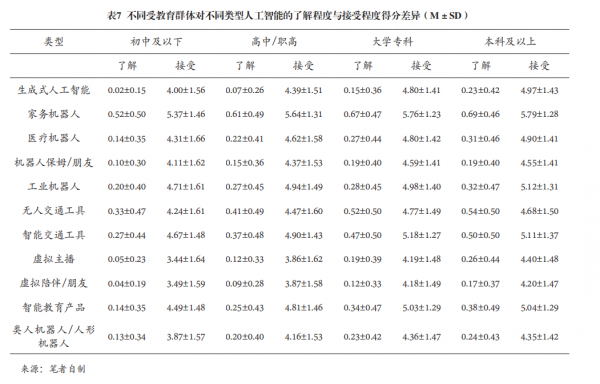

从不同受教育程度群体的差异来看,将受教育程度划分为四个等级(1=初中及以下,2=高中/职高,3=大学专科,4=本科及以上)。研究表明,受教育水平越高对人工智能整体的了解程度也越高,初中及以下群体得分最低,本科及以上群体得分最高。无论何种受教育程度,其对家务机器人的了解程度均最高。随着受教育程度提高,对各类型人工智能的了解程度得分普遍呈现上升趋势,尤其在生成式人工智能、无人交通工具、智能交通工具及虚拟主播等类型上,得分提升明显。

受教育水平与人工智能整体接受程度呈正相关,受教育水平越高,对人工智能的接受程度也越高。在不同类型人工智能的接受程度上,无论何种受教育程度,对家务机器人的接受度均最高。初中及以下和高中/职高群体对虚拟主播接受度最低;大学专科与本科及以上群体均对虚拟陪伴/朋友接受程度最低(如表7所示)。

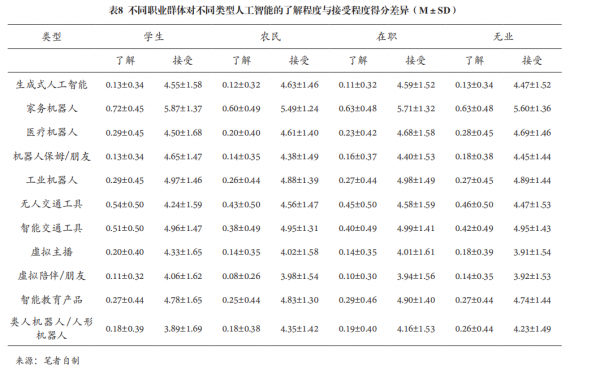

从不同职业群体的差异来看,学生群体在人工智能整体了解程度上得分最高,农民群体得分低于其他职业类别。在不同人工智能类型上,无论何种职业群体,对家务机器人的了解程度均最高。学生群体、农民群体和在职群体对虚拟陪伴/朋友了解程度最低,无业群体则对生成式人工智能了解程度最低。

不同职业群体在人工智能整体接受程度上得分接近,在职人员得分最高,无业人员得分最低。在不同类型人工智能的接受程度上,无论何种职业,对家务机器人的接受度均最高。学生群体对类人机器人/人形机器人接受度最低,农民群体和在职群体对虚拟陪伴/朋友接受度最低,无业群体则对虚拟主播接受度最低(如表8所示)。

基本结论与政策建议

总结和讨论。公众对人工智能的了解程度总体不足且存在明显分化,对各类人工智能应用的接受程度呈现工具导向特征。中国公众对家务机器人、智能交通工具等实用型人工智能接受度较高,而对虚拟陪伴/朋友等涉及社会情感关系的应用接受度较低,这反映出公众主要将人工智能定位为工具性需求而非社会情感需求。这一情况应该是由于中国人“家”的文化内核中,情感联结高度依赖真实的人际互动——家庭中的亲情、邻里间的温情等,均需通过面对面的沟通、实打实的陪伴建立。这种对“真实情感联结”的重视,让公众难以将虚拟的人工智能纳入社会情感场景,更倾向于让其承担工具性角色,而非替代真实人际关系。

公众对人工智能的了解程度与接受程度之间呈现非线性关系,对于工具性强的人工智能应用,中度了解者而非高度了解者的接受比例最高。这意味着,对人工智能技术的深入了解可能会强化公众对其的保留态度,此外“感知性恐惧”也客观存在,这种恐惧并非源于个人的直接体验,而是可能受社会心态影响,源于对社会大众人工智能态度的感知与映射。

从群体差异来看,性别、教育水平和职业等因素显著影响人工智能认知与接受程度。男性、高学历群体及学生表现出更高的接受度,这一发现与全球趋势一致。

本研究得到不同于既有研究且出乎预料的两个结果:第一个是中国50后群体在多项人工智能了解指标上表现突出,第二个是城乡居民在人工智能认知和接受程度上差异不显著。

第一个结果的可能原因:首先,我国数字化程度高,老年群体数字接触程度高,这与普遍认为老年人是“数字难民”的刻板印象不同。中国的50后群体智能手机和互联网的使用率较高,他们能够通过微信等社交媒体与家人朋友保持联系、获取资讯,这也成为他们接触和了解人工智能应用(如智能推荐、语音助手)的重要渠道。其次,智慧养老政策的推动,我国许多地区应对老龄化的重要举措是推广智慧养老,采取的老年人健康监测等便捷服务,均融入了人工智能技术。这种政策导向和实际应用的推广,使得50后群体有更多机会和动力去接触和了解人工智能,以满足自身的养老与健康需求。再次,50后群体特征和心理,这一群体有大量的休闲时间,也有提升生活质量、保障健康安全的需求,对医疗、照护、家务机器人等人工智能技术持有更积极的好奇心和学习意愿。

城乡居民在人工智能认知和接受程度上差异不显著的原因:一方面,源于数字基础设施的普惠成效,这主要归因于我国近年来在数字基础设施建设方面取得的成就,宽带网络和移动互联网在乡村地区的广泛覆盖,极大地缩小了城乡之间的“数字鸿沟”,使得农村居民也能几乎同步地接触到各类互联网应用和智能终端,从而在人工智能的基础认知层面与城镇居民拉近了距离。另一方面,智能终端的普及,智能手机等设备在城乡均已高度普及,从而降低了人工智能接触的门槛。从百度到豆包、DeepSeek的过渡门槛极低,效果却有很大提升,这种便利和实用使得智能语音助手、算法推荐等人工智能技术不知不觉进入城乡居民的生活,从而不断缩小人工智能技术城乡普及程度的差距。这一现象意味着数字化和智能化可能成为缩小城乡差异的新途径,表明中国在推动技术普惠方面取得了初步成效。

过去存在一种担忧,人工智能在不同年龄与文化程度层面的应用差异可能催生“人工智能鸿沟”。而相关发现对于破解老年人在人工智能时代面临的困境、推动城乡融合发展,无疑是重大利好。这意味着数字化与智能化有望成为缩小城乡差异、年龄差异的关键途径,为我国进一步坚定推进数字基础设施建设、落实普惠政策提供事实与学术支撑。

关于人工智能发展与社会心态治理的政策建议。构建差异化、精准化的全民人工智能科普与教育体系,提高人工智能素养。针对公众人工智能知识不足且分化明显的现状,应建立多层次人工智能科普体系。首先,开展针对不同群体的精准科普:对于老年人群体,可结合智慧养老应用场景,设计简单易学的人工智能使用课程;对于低学历群体,通过社区教育和工作场所培训,提升其人工智能素养。其次,将人工智能通识教育纳入国民教育体系,从中小学阶段开始培养学生的人工智能素养与批判性思维。此外,应针对人工智能最新进展开展专项科普活动,缩小公众认知与技术发展之间的差距。

完善人工智能伦理与法律框架,提升公众人工智能信任度与接受度。针对公众对人工智能伦理安全的担忧,应加快构建全面的人工智能治理体系。首先,建立健全人工智能伦理审查机制,特别是在医疗、司法等高风险领域,确保人工智能系统的决策透明、可解释。其次,明确人工智能应用的法律责任主体,建立追溯和问责制度,消除公众对人工智能决策不确定性的顾虑。再次,加强数据隐私保护,防止数据过度采集和滥用,筑牢信息安全防线。这些措施将直接回应公众对算法歧视、隐私泄露等问题的关切,增强对人工智能技术的信任度,提高人们对人工智能技术的接受程度,推动其积极使用人工智能技术。

深化公众对不同场景人工智能应用的认知,培养使用健康人工智能和健康使用人工智能的能力。根据研究发现的工具导向特征,人工智能推广应优先聚焦于解决实际问题的应用场景。一方面,继续发展智能制造、智慧农业等生产性应用,助力产业转型升级;另一方面,重点开发家居服务、交通出行等民生领域人工智能产品,让公众切身体验人工智能带来的便利。对于接受度较低的虚拟陪伴类应用,应审慎推进,通过提高透明度和可控性来增强公众接受度。

建立公众人工智能素养和人工智能心态的动态监测与评估机制。建立常态化人工智能社会影响监测系统,定期评估公众对人工智能的认知、态度和接受度等综合的社会心态变化,为政策调整提供科学依据。同时,建立人工智能应用社会风险评估机制,对新技术的潜在社会影响进行前瞻性评估,确保人工智能发展符合社会公共利益。

人工智能发展已成为国家战略的重要组成部分。推动人工智能健康有序发展,既要注重技术创新,也要关注社会接受度。通过构建科学合理的政策体系,能够有效引导公众形成对人工智能的理性认知和积极接受,为人工智能发展营造良好社会环境,最终实现技术与社会的和谐共进,让人工智能真正成为推动高质量发展、增进人民福祉的强大动力。

(本文系2025年度浙江省哲学社会科学规划重大项目“人工智能对心理、行为和社会关系的影响与治理”的阶段性成果,项目编号:25YJRCO08ZD;陕西师范大学心理学院博士生王新颖,对本文亦有贡献)

注释

[1]习近平:《构建高质量伙伴关系 开启金砖合作新征程——在金砖国家领导人第十四次会晤上的讲话 (2022年6月23日)》,《人民日报》,2022年6月24日 ,第2版。

[2]B. Philipp; G. Felix; L. G. Luca et al., "Misalignments in AI Perception: Quantitative Findings and Visual Mapping of How Experts and the Public Differ in Expectations and Risks, Benefits, and Value Judgments," eprint arXiv:2412.01459, 2024.

[3]J. Seth, "Public Perception of AI: Sentiment and Opportunity," arXiv-Computers and Society, 2024.

[4]S. Yang; N. M. Krause; L. Bao et al., "In AI We Trust: The Interplay of Media Use, Political Ideology, and Trust in Shaping Emerging AI Attitudes," Journalism & Mass Communication Quarterly, 2023.

[5]B. Beets; T. P Newman; E. L. Howell et al., "Surveying Public Perceptions of Artificial Intelligence in Health Care in the United States: Systematic Review," Journal of Medical Internet Research, 2023, 25.

[6]P. Brauner; F. Glawe and G. L. Liehner et al., "Mapping Public Perception of Artificial Intelligence: Expectations, Risk–Benefit Tradeoffs, and Value as Determinants for Societal Acceptance," Technological Forecasting and Social Change, 2025, 220.

[7]A. A. M Alshutayli; F. M Asiri and Y. B. A. Abutaleb et al., "Assessing Public Knowledge and Acceptance of Using Artificial Intelligence Doctors as a Partial Alternative to Human Doctors in Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study," Cureus, 2024, 16(7).

[8]《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,2025年8月26日,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7037862.htm。

责 编∕桂 琰 美 编∕周群英

Research on the Public's Perception of

Artificial Intelligence in China

—An Analysis Based on Data from the

China Social Mindset Survey

Wang Junxiu

Abstract: Data from the China Social Mindset Survey indicates that, overall, the Chinese public exhibits insufficient understanding of AI applications with significant variation. While awareness is relatively high for practical applications like household robots, knowledge of cutting-edge technologies such as generative AI remains inadequate. Regarding acceptance levels, the public exhibits a pronounced tool-oriented bias, showing high acceptance for tool-oriented AI while exhibiting low acceptance for AI involving social-emotional relationships. The public's understanding and acceptance of AI demonstrate a nonlinear relationship, with moderate understanding of tool-oriented AI correlating with the highest acceptance levels. Notably, the post-1950s cohort demonstrates higher-than-expected AI literacy, while urban-rural disparities in AI understanding are insignificant—reflecting the effectiveness of China's digital inclusion policies. This provides crucial insights for AI dissemination strategies, highlighting the need to establish multi-tiered educational systems and refine ethical frameworks to foster positive interactions between AI technology and societal development.

Keywords: artificial intelligence, social mindset, social mindset survey, cognition, urban-rural disparities