【摘要】随着全球气候变化加剧,探究有效的市场机制助力碳减排愈发重要。当前,绿色金融面临资产界定模糊、成果核验困难、权责划分不清及工具创新不足等挑战。应通过碳价信号明晰行业减碳成本,替代传统“棕绿”分类,实现转型目标的可量化管理;借助碳排放数据统一权责划分,杜绝企业“洗绿”行为;结合供应链绿色金融,覆盖中小微企业减排的资金需求。同时,需完善顶层设计、强化数据监管、引导金融机构开发碳金融工具,以市场化手段降低社会总减排成本,推动经济低碳转型。

【关键词】碳市场 绿色金融 协同机制 低碳转型

【中图分类号】F831/X196 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.16.010

【作者简介】林伯强,厦门大学管理学院讲座教授、中国能源政策研究院院长。研究方向为能源经济与政策、环境与低碳经济,主要论文有《加速新型能源基础设施建设推动中国能源绿色转型》《塑造新能源产业鲜明新质生产力特征》《中国绿色债券发展的国际比较:评估与动因探索》等。

碳市场助力经济低碳清洁转型的理论逻辑

为适应气候变化、实现绿色发展,中国政府加快经济低碳清洁转型的步伐、推进低碳发展架构的全方位建设,并采取一系列措施,包括建立碳排放权交易市场等。纵观中国近十年的环境治理历程,政府主要依靠行政手段来推动绿色转型和低碳发展。尽管产权理论在环境经济领域的应用研究表明:恰如其分的政府政策和法律法规的推行,对减污降碳、能源转型以及可持续发展均至关重要。然而,行政导向型政策工具往往效率较低,易造成成本增加,这促使政府寻求更加灵活有效的政策工具。比较典型的是,中国在引入市场导向型的政策减排工具上进行诸多创新性尝试,如碳排放交易制度,鼓励企业、行业和地区通过最小边际减碳成本实现减排,从而降低全社会减排成本,并提高减排效率。

这种以政策顶层设计与市场化手段相结合的制度创新,能够控制和减少温室气体的排放,进而加速经济的绿色增长,并推动其向清洁低碳模式转型。在此基础上,本文关注该制度如何对参与其中的微观企业产生影响。Lawrence等人的理论框架表明:由于碳市场的建立,免费的配额补贴能够给参与企业带来更高的利润。然而,在中国的实际运行中,碳排放权交易市场对参与碳交易的微观企业作用有限,并不是所有的碳风险都能像古典经济学理论认为的那样,可以转化为更高的利润和回报。

本文将从经济学基本的供需角度,论证中国碳市场设计助力实现环境友好与经济发展双赢的内在原理。限额交易制度会推高生产边际成本,进而引发微观企业现金流变动。具体而言,本文先阐释受政策影响的企业因生产边际成本上升产生的经济效应,再深入剖析边际成本变动对企业利润增减的作用机制。

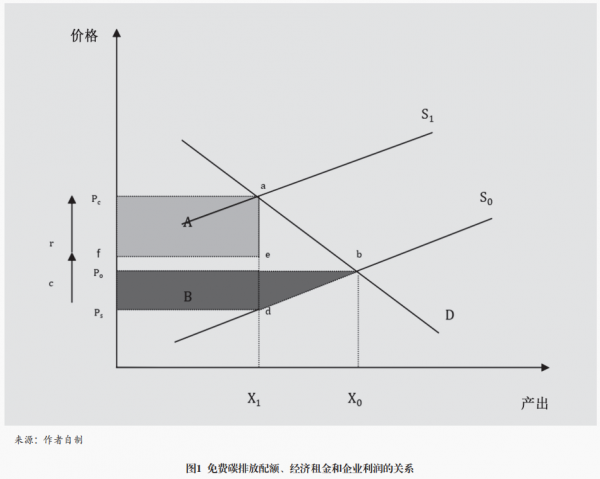

图1呈现出特定行业中,免费碳排放权的分配影响企业利润的路径。当不存在碳排放权交易制度的政策冲击时,行业层面的初始市场均衡价格和产出分别记为P0和X0,即初始供给曲线S0和需求曲线D的交点(b点)。在碳排放权交易制度投入使用后,微观企业生产条件变化,碳排放权的限制导致供给曲线从S0向上移动到S1。

通常而言,企业要在碳排放限额内组织生产,存在两类途径。其一,借助碳市场购置额外配额,用于抵消生产带来的超额排放。此时,企业新增边际成本与单位产品所需配额的市场价值相当,具体表现为两种形式:在碳交易市场买配额产生的显性实际成本;因持有配额、无法在市场出售而产生的隐性机会成本。其二,企业可通过替换碳密度更低的燃料,或是对管道末端设备进行更换、对既有设备开展升级改造等举措,降低生产环节的碳排放强度,达成减排目标。

在图1中,我们用r表示每单位产出所增加的实际成本或机会成本,c表示与更新碳密集程度较低的新技术相关边际成本的增加。考虑碳排放交易权制度后,市场供给曲线上移至S1,此时市场的均衡产量为X1,均衡价格为PC。均衡价格的变化包含了企业的实际成本(或机会成本)r,还包含了新技术的边际成本c。区域A的面积代表碳排放配额的免费分配带来的额外利润(生产者租金),区域B代表因减产与成本上升导致的生产者剩余损失。

维持企业利润所需的碳排放免费配额主要取决于两个因素。一是供给和需求的弹性。当供给弹性较高时,企业能够将更多的合规成本转嫁给消费者,减少自身的剩余损失,进而减少对免费配额的需求。二是减排需求。在减排目标较低的情况下,免费配额带来的生产者租金(图1中A的面积)相对于生产者剩余损失(图1中B的面积)较高,因此企业为维持利润所需的免费配额也相应较少。由此可见,免费分配的碳配额在理论上能使交易企业获得更高的利润,故市场化机制可以通过更低的社会总成本来实现环境友好和经济发展的双赢局面。

绿色金融发展的难点与困境

全面推动低碳技术的创新与革新,是确保经济实现高质量发展不可或缺的坚实保障。但从目前的情况看,技术层面的创新在中国碳减排领域的实践中尚未得到充分展现。比如,中国的储能和碳捕集、利用与封存技术(CCUS)尚未实现大规模商业化应用,其经济性、技术成熟度及安全性等方面都存在着较大的发展空间。

从资金需求的角度来看,绿色资金短缺是世界各国都必须面对、但在短期内难以根本解决的问题。根据国际可再生能源署(IRENA)2024年3月发布的报告,从全球来看,假定在满足《巴黎协定》把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内的前提下,可再生能源年投资额至少需要在目前基础上增加两倍或更多。当前,国际局势错综复杂,经济发展疲软,全球普遍陷入高通胀率、高失业率、高债务率的经济窘境。在多目标的均衡博弈下,碳减排目标的优先级在各国政府的短期清单中均有所下滑。

绿色金融支持经济绿色转型是一个系统性工程,所涉及的技术研发、低碳项目往往投资周期长,前期需要较大投资和政策支持,而可能造成的风险以及后续发展目标并不明确;绿色金融的融资渠道中,目前规模较大的是银行信贷等间接融资,而企业发行绿色债券或气候债券等直接融资方式占比较小。这意味着企业从事相关减排项目时,往往面临更大的前期融资困境。绿色金融由于创新和多样性有待提升,在很大程度上影响绿色资金的使用率。绿色金融产品主要集中在绿色贷款和绿色债券上,但这些产品往往无法完全满足企业的多样化需求,也难以充分挖掘潜在的投资机会;由于缺乏有效的绿色金融风险评估机制和风险管理工具,金融机构在为绿色项目提供融资时面临较大的风险,这将限制资金的流动;绿色金融资源的错配也导致资金短缺,由于不同的行业、地区和企业之间在碳排放、能源结构、减排潜力等方面存在差异,因此需要有针对性地配置绿色金融资源,而绿色金融政策和产品缺乏差异化的现实情况,导致一些真正需要资金支持的绿色项目得不到足够的融资。

从资金供应的角度来看,绿色转型对资金支持的需求规模庞大,社会资本的积极参与尤为关键。在资金的筹集与使用流程里,金融业投融资服务需满足更严苛的标准,这为金融业绿色现代化发展锚定新路径。但目前仅依靠绿色贷款和债券,难以充分覆盖“非绿”“浅绿”行业的转型资金缺口。基于此,金融部门需推进业务变革,创新并完善金融工具,为绿色低碳实践筑牢资金根基。这一过程亦需警惕绿色资金所面临的低效配置隐患。这主要包括“漂绿”行为,即一些试图占据更多社会资源的企业为获取绿色资金的支持,利用金融监管的漏洞,将非绿色项目或活动标注为绿色。这种行为不仅导致真正的绿色项目无法获得足够的资金支持,造成资源浪费,而且还对整个金融体系的稳健性和社会公信力构成威胁,对绿色金融的发展造成损害,也阻碍低碳清洁转型目标的实现和经济高质量发展进程。

绿色金融是一项以特定资金助力亟待转型的经济主体由当前“非绿色”向“绿色”转型的金融活动。结合中国当下的产业体系结构和产业链构成特征,绿色金融发展尤为关键。大量国民经济的支柱产业需要逐步实现低碳转型以适应绿色发展的要求。然而,中国绿色金融发展仍面临如下困境。

当前国际上缺乏相关标准,难以清晰界定亟待绿色转型的项目资产中,哪些属于“绿色”范畴,哪些属于“棕色”范畴。此外,低碳转型过程复杂且充满不确定性,对减排主体的战略管理能力提出较高要求,涉及技术研发、资金支持、风险抵御等多个方面。同时,宏观经济与技术发展的变数也使得准确评估项目的转型潜力和周期变得困难。

当前,绿色金融缺乏对转型项目成果核验的预期、标准和外部监督,难以对项目转型成果进行判定,如怎样界定转型成功、如何衡量资金回报、如何避免资源浪费等关键问题,目前尚无定论。这导致一些企业仅推动表面上的转型以获得低利率的绿色信贷支持,实际上并未真正实践相应的绿色发展措施。

在涉及全产业链向低碳模式转型的过程中,如何合理、明确地分配产业链上下游企业间的转型责任,促进各方协同合作,有效地管理和控制潜在风险,已成为当前中国绿色金融发展必须应对的关键挑战之一。不同的企业在产业链中所处的位置不同,承担的责任自然有所差异,如何将绿色转型的任务透明化和可视化,基于权责划归给各企业,是中国绿色金融今后顺利开展工作的关键。

绿色金融工具往往是为特定市场或经济环境设计的,其灵活性和通用性较差,难以快速适应复杂多变的市场环境和多样化的投资者需求。金融工具的快速创新和灵活应用亦会伴随负面风险,而监管政策和相关法规可能由此对绿色金融发展进行一定程度的限制,特别是在跨境交易、风险管理以及合规性等方面的要求,往往使一些创新型金融工具难以在全球范围内推广。此外,技术和数据的支持也是绿色金融工具发展的关键因素,但目前相关的技术基础设施和数据处理能力仍存在不足,导致这些工具的实际应用受到一定限制。因此,在政策、技术、市场等多方面进行协调和创新,才能实现绿色金融工具的广泛应用和可持续发展。

综上所述,中国的绿色金融碍于种种困境难以精准发力,可能造成资源浪费。而解决上述困境既需加强金融创新和政策设计,更需推进绿色金融发展与碳市场建设的有效协同。

全国碳市场有效协同中国绿色金融发展的政策建议

全国统一碳市场有效协同中国绿色金融的发展是一项系统性工程,需依托多维政策框架构建互补共生的制度生态。

针对当前中国绿色金融发展的困境与挑战,除依靠金融行业自身的革新和发展,还应积极寻求外部力量的帮助和协同。为进一步构建全方位的政策体系以实现低碳绿色转型的目标,应注重政策间的协同配合。随着中国碳市场的逐渐成熟,依托碳市场的构建来协同发展绿色金融,对绿色金融体系的建设具有重大意义。将绿色转型的目标与碳减排挂钩,亦将有助于解决中国绿色金融发展过程中面临的诸多难题。具体而言,针对亟待转型的项目资产,需要对其进行拆解,划分出“棕色”“浅棕色”“浅绿色”“绿色”等类型。更进一步,应以待转型项目为单位,引导相关企业参与碳市场交易。

绿色转型的成果核验需要简洁明晰。当全国碳市场实现全行业覆盖后,有效碳价将有助于指引并明晰各地区、行业和企业的边际碳减排成本,绿色金融将有助于准确识别待转型项目的碳减排潜力、测算减排成本。借助碳市场的帮助,绿色金融还可以将转型目标以碳减排量为计量单位进行统一,并按照边际减碳成本分配至产业链上下游的各个企业中,从而实现权责划分和风险管理。此外,转型过程中清晰的权责划分有利于监督工作及后续奖惩工作的开展,有效杜绝微观企业的“洗绿”行为。碳市场建设与绿色金融的协同亦会有利于企业的战略管理,相关的企业可以凭借碳排放权的交易数据来展开四方面的管理:开展转型预期评估、进行转型成果核验、明晰转型权责划分、管控转型风险。此外,可以引入第三方市场成熟的数据监督及奖惩机制,动态把握项目整体的转型进度。这可以相对有效地防止参与企业以获取低成本的绿色资金为目的上马项目,进行虚假转型。在此过程中,要重视小微企业的绿色转型:在绿色资金的实际投放和应用环节,一些中小微企业(亦包括大量农业生产企业)难以得到相应的融资支持,其绿色发展的可能性受到限制。为保证全产业链的绿色转型,可考虑在绿色金融中引入供应链金融。产业链供应链金融是一种基于供应链核心企业的金融服务模式,通过对其上下游企业的信用风险进行评估,为普惠客户提供融资支持。该模式使得普惠客户融资标准得到一定调整,更容易接近绿色金融服务。同时,产业链供应链金融还可以促进企业之间的合作与互动,推动整个供应链的绿色发展。

结合碳金融工具,可实现绿色金融工具的创新和拓展,从而助力中国绿色金融的精准发力,使有限的资源在市场化的作用下最大限度发挥其功能,为中国经济的低碳转型与绿色发展之路提供坚实而有效的资金保障与支持。中国碳市场的发展是一个循序渐进的过程,现阶段全国范围的碳市场已经可以为有效协同绿色金融开展一系列准备工作。

新事物的发展需要法律法规的正确指引,全国统一碳市场与中国绿色金融的发展实现有效协同,需要配备完善的政策体制。无论是顶层建设阶段,试运行阶段还是当前国内碳市场向更大范围的发展阶段,都需要动态、可及时调整的政策体系。碳市场需充分发挥“无形之手”的力量:确立外部性定价,进而通过市场机制来引导生产要素流动,以更低的成本推动经济系统的转型升级和绿色发展。绿色低碳发展要求以革命性的绿色技术创新赋能原有产业结构,改变传统产业结构的发展路径,同时,降低这种系统性的变革可能需要付出的经济成本。实践证明,要想以较低成本来实现低碳转型的宏伟目标,就必须建立全国统一大市场,打破资源壁垒,实现生产要素在全社会范围内的自由流动。从经济学角度看,这种具有正外部性的极具规模的市场体制机制建设,单靠市场的力量难以实现,这凸显了完备且具有纲领性的政策体制建设的重要性。顶层的法律法规制定可以为碳市场提供明确的规范和指导,促进市场的健康运行和发展,推动建立更加完善的碳市场体系,为各参与主体提供更多的发展机会和保障。在碳市场发展过程中,运用行政手段可以打破市场内部壁垒,加速全国统一大市场建设和发展。政府也可以通过行政手段引导市场参与者遵守规则、促进市场公平竞争,从而推动碳市场的健康发展。制定系统完备的政策框架和规划,可以帮助投资者建立长期稳定的信心,吸引更多资金和资源进入碳市场,推动市场的持续繁荣和发展。顶层设计的合理性和前瞻性将有助于引领碳市场朝着更加健康、可持续的方向发展,为碳减排和应对气候变化作出积极贡献。

无论是政府、国有企业,还是私人投资者,都需要加大风险控制力度,进行全方位的信息披露,为未来在统一的披露标准下归并及审核数据打好坚实基础,推动全社会的低碳转型升级。同时,强化数据监管在建立国内统一碳市场中至关重要。首先,建立完善的数据采集和验证机制,为确保企业报告的碳排放数据准确可靠,可以通过第三方机构进行审计验证,减少数据造假和误差;其次,建立统一的数据标准和格式,便于不同企业间进行数据比较和交换,提高市场透明度和效率;再次,加强数据安全保护,确保敏感信息不被泄露,维护市场秩序和参与者权益;另外,建立实时监测系统,及时掌握市场动态和变化,有助于政府部门及时调整政策,保障市场稳定运行;最重要的是,加强数据管理与治理,建立专门机构负责数据监管工作,明确责任分工,加强监督执法,确保数据监管工作的有效实施。强化数据监管可以提升碳市场的公信力和有效性,推动碳减排工作,实现绿色低碳发展目标。数字化的发展能够较好地支持相关数据工作的记录、存储和后期查验,促进信息披露的透明度。在全国统一大市场背景下,人工智能和数字化发展可以增进各方资源的互联互通,强化信息的流动和反馈,有利于资源整合和效率提升。

首先,金融行业为整个经济社会的稳定运行提供基础血液,对于一个运行良好的经济系统而言,金融行业的参与有利于评估和帮助参与企业对冲与把控当前碳市场运行的风险。其次,以行业的特殊性来说,金融机构有绿色资金引流的作用,能够集中并再分配社会性资源向绿色产业倾斜,积极推动全社会低碳清洁转型进程。从碳市场发展的角度讲,金融机构的积极参与也有利于绿色金融助力碳交易的开展。具体来说,大量的期货公司势必会开发出多样化的碳金融产品和交易工具,加速完善市场建设,吸引投资者,也更有利于投资者提前布局碳资产,管理碳风险敞口。长期来看,金融机构的参与有利于给予投资者长远预期,促进合理碳价的形成,引导资源配置,以便在全社会范围内以最低成本实现绿色发展。未来,金融系统应进一步挖掘国内碳金融发展的潜力,随着碳市场参与主体的增加,应对相关的金融产品进行改革创新。以银行为主的金融机构,应加快绿色金融全方位发展,并与参与碳交易企业的经营活动相结合,设计出一系列适应碳市场发展的绿色金融产品。对非银行金融机构而言,要对参与碳市场的需求进行全方位把握,促进绿色证券、信托、保险等实现进一步发展。同时基于此研发出全新的产品,展现行业影响力,增加利润,带动碳远期、碳期货等更多市场的发展,以多样化的碳金融产品吸引更多的投资者参与碳市场,形成具有正向反馈的良性互动,最终实现两个市场的深度融合,为更大范围内形成统一市场奠定基础。

注释

[1]胡逸群、赵莉、郝冰艳:《碳排放权交易对工业企业绿色创新效率的影响研究——来自中国上市公司的证据》,《科技进步与对策》,2025年第7期;张一林、刘鹏超、郁芸君:《自愿与强制碳减排市场协同机制研究》,《中国工业经济》,2025年第6期。

[2]袁赛、潘雄锋、王梦洋:《环境规制、要素资源错配与工业低碳转型》,《统计研究》,2025年第42期。

[3]罗必良、钟文晶、洪燕真:《碳汇交易的激励偏差与调整策略——基于对效率导向与标准化管理模式的反思》,《中国农村观察》,2025年第3期。

[4]H. G. Lawrence et al., "Impacts of Alternative Emissions Allowance Allocation Methods under a Federal Cap-and-Trade Program," , 2010, 60(3).

[5]M. C. Jensen, "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers," , 1986, 76(2).

[6]陈语、姜大霖、刘宇等:《煤电CCUS产业化发展路径与综合性政策支撑体系》,《中国人口·资源与环境》,2024年第34期。

[7]IRENA, "Tracking COP28 Outcomes," 2024, https://www.irena.org/Publications/2024/Mar/Tracking-COP28-outcomes-Tripling-renewable-power-capacity-by-2030.

[8]林跃勤:《中国对全球经济治理变革推动引领作用研究》,《亚太经济》,2024年第2期。

[9]Carbon Brief, "Analysis: 95% of Countries Miss UN Deadline to Submit 2035 Climate Pledges," 2025, https://www.carbonbrief.org/analysis-95-of-countries-miss-un-deadline-to-submit-2035-climate-pledges/.

[10][12]王遥、夏硕:《绿色金融赋能中小企业数字化转型的作用、难点及对策》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》,2025年7月1日。

[11]徐新扩、宋增禄、韩立岩:《数字赋能、绿色债券与城市碳减排——基于内生增长视角的分析》,《城市问题》,2025年第3期。

[13]朱玲燕、李玉刚、潘成凯:《供应商环境行政处罚与企业漂绿行为》,《软科学》,2025年6月23日;沈坤荣、李敏:《以绿色金融赋能人与自然和谐共生的中国式现代化》,《学习与探索》,2025年第1期。

[14]李学峰:《以数字供应链金融赋能民营企业融资创新》,《人民论坛》,2025年第10期。

Research on the Synergistic Mechanism Between China's Green Finance Development and Carbon Market Construction

Lin Boqiang

Abstract: As global climate change intensifies, it is increasingly important to explore effective market mechanisms to facilitate carbon emission reduction. Currently, green finance faces challenges such as ambiguous definition of assets, difficulties in verifying outcomes, unclear allocation of responsibilities, and insufficient innovation in instruments. Carbon price signals should be used to clarify decarbonization costs across industries, replacing the traditional "brown-green" classification and enabling quantifiable management of transition goals; carbon emission data should be employed to unify the allocation of responsibilities and prevent corporate "greenwashing"; green supply chain finance should be incorporated to cover the funding needs of SMEs for emission reduction. Meanwhile, it is essential to improve top-level design, enhance data regulation, and guide financial institutions to develop carbon financial instruments, using market-based means to reduce the overall cost of emission reduction for society and promote a low-carbon economic transition.

Keywords: carbon market, green finance, synergistic mechanism, low-carbon transition