【摘要】近年来全球多边治理进程遭遇困局,治理碎片化与领导力缺失问题愈益凸显。以全球公共卫生治理为例,随着治理主体从联合国和世界卫生组织框架下的政府间大多边机制转向包含多维机制与多元行为体的复合体,世界卫生组织的权威性面临冲击。2025年1月,美国总统特朗普签署行政令宣布美国退出世界卫生组织,更加剧了全球治理碎片化与领导力缺失风险。在碎片化场景下如何克服集体行动的困境、构建国际领导力,成为学界争鸣的热点。人类命运共同体理念超越美国等西方国家对国际领导力的固有认知窠臼,主张建构以尊重差异性和多元性为基础的共商、共建、共享的领导力新范式,为推动全球治理贡献新方案。

【关键词】全球公共卫生治理 碎片化 人类命运共同体 中国国际领导力

【中图分类号】D820/R197 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.14.010

付宇,南开大学周恩来政府管理学院教授、博导。研究方向为国际安全、全球治理与中国外交,主要著作有《美国民族主义传统的起源与演进》、《全球安全格局与中国国际战略选择》(论文)、《冷战后美国朝核政策的嬗变及其深层困境——基于强制外交与威慑理论的考量》(论文)等。

问题的提出:治理碎片化场景下的领导力议题

所谓碎片化,主要是指在特定议题领域的权力流散化、机制安排分散化与行为体多元化的趋势,并可能出现多个治理中心并行的格局和状态,[1]既受到国际关系中大国竞争升温、多极化加速等地缘政治因素的影响,也受到治理需求不断细分拓展、治理诉求日趋复杂多元的作用。美国学者罗伯特·基欧汉与戴维·维克特认为,当今全球治理正发生深刻转型,在具体议题领域形成和维系的传统自上而下的综合性、一体化的单中心治理安排将愈加困难,治理架构与载体将越来越体现为由多元治理机制与行为体构成的治理复合体(regime complex),而新的治理模式与格局也必然要求不同的国际领导力类型。[2]

治理碎片化的内在机理与主要影响。近年来,学界对此进行了较为深入的探讨。例如,作为最早涉足治理碎片化研究的学者之一,美国加州大学-圣塔芭芭拉分校资深教授奥兰·扬指出,在当今的多数议题领域内,多元治理安排与机制的“共存、竞争乃至重叠已成为趋势”。[3]荷兰学者安德里斯·奥夫等人认为,治理碎片化在气候变化、公共卫生等新的非传统安全议题领域尤为明显,并主要体现为同一问题领域存在若干平行机制与治理安排,不同成员分别参与其中。[4]

碎片化不一定意味着无序化,弗兰克·比尔曼把治理碎片化划分为协同型碎片化、合作型碎片化和冲突型碎片化三种类型。其中,协同型和合作型碎片化中的各种治理安排仍是相容的,甚至在特定场景下可以协调一致,而冲突型碎片化则可能包含大量不同的、相抵牾的治理安排。[5]对于治理碎片化形成的原因,一方面,学界普遍认为碎片化的背后常常是国家间的利益竞争,特别是一些大国出于自身权力争夺与利益诉求,有意诉诸构建新的治理安排,甚至另起炉灶。另一方面,治理领域的细分与复杂化也是重要因素。例如,奥兰·扬研究指出,伴随全球化持续深入与全球治理体系变革加速推进,特定领域治理议题细分会不断加深,并加剧碎片化。[6]

治理碎片化在不同情况下会带来积极或消极影响。从功能主义视角来看,一方面,治理安排细分与多元化有利于满足主权国家等各类行为体多方面的治理需求,促进解决特定领域问题的专业化水平。另一方面,治理碎片化的负面影响也日益凸显。奥兰·扬认为,碎片化将导致治理规则模糊化以及效应方面的弱化,不同治理安排间的重叠、冲突、抵触使得相关治理领域往往缺乏具有权威性和共识的机制,削弱了治理效能。[7]乔治·唐斯等学者指出,治理碎片化削弱了既有国际机制的权威性,最终可能对一些强国有利。[8]同时,针对碎片化带来的负面影响,有学者认为需要对其进行治理。比如,塞巴斯蒂安·奥波斯赫提出了三种可供选择的管理方式:等级型管理、协调型管理以及单边型管理,以具体分析不同议题领域和不同行为体利益诉求下的碎片化管理。[9]

治理碎片化条件下的领导力问题。如前所述,与传统自上而下的治理模式不同,碎片化场景下往往并不存在一个明确的主导性国家或治理安排,如何界定、构建碎片化情境下的国际领导力就成为重要课题。公共选择理论奠基人、诺贝尔经济学奖获得者曼瑟尔·奥尔森指出,特定议题领域内行为体与治理安排越多,责任认定与解决方式界定往往越难达成。单个行为体从理性出发,出于自身成本-收益衡量,选择不参加集体行动,而当集体行动结束后却仍可获取收益,此即所谓“集体行动的困境”。[10]对此,奥兰·扬提出治理中的领导力不可或缺,并将领导(leadership)定义为“那些力图解决或规避集体行动困境的个体所采取的行动,这些集体行动的困境妨碍了有关各方在制度讨价还价过程中追求实现共同获益的努力”。[11]我国学者庞中英认为,任何“有效的多边主义”都应是有领导有方向的多边主义,而缺少国际领导的多边主义则会导致无效甚至无序的多边主义。[12]

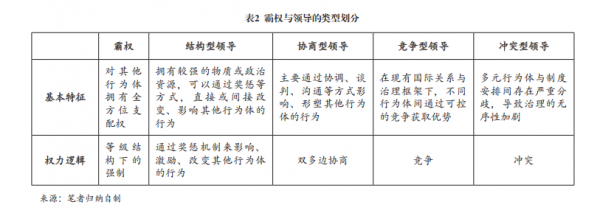

值得注意的是,在传统尤其是西方主流国际关系理论的话语体系中,领导力、领导、克服集体行动的困境等议题常被认为与霸权的护持、行使和维系紧密相关。较为典型的例子是,自由主义国际学派代表人物美国学者约翰·伊肯伯里将所谓建立在一定规则上、能够提供公共产品的霸权称为领导(leadership),亦即“自由主义霸权”,认为霸权国家和其他国家本质上是不平等关系,他国一定程度上存在对霸权国家或领导国家的“依附”。[13]新现实主义学者吉尔平等人提出的霸权稳定论认为,克服集体困境必然需要霸权国的存在。[14]而新自由制度主义学者罗伯特·基欧汉将霸权定义为拥有足够强大的实力,愿意和能够提供领导力及公共产品、建构与维护国际规则的国家,并认为霸权与国际领导力往往是一枚硬币的两面。[15]然而,必须指出的是,这种理论范式因将霸权视为克服集体行动困境、推动全球治理的前提,而这受到各国学者特别是发展中国家学者越来越多的批判。面对治理碎片化、大国地缘竞争升温等新场景,能否超越美西方传统霸权话语体系、构建新的国际领导力范式成为当前学界探讨的热点。

全球公共卫生治理的碎片化与领导力困境。公共卫生领域是治理碎片化最为严重的领域之一。随着全球公共卫生治理范畴不断拓展,其所关涉的治理对象、治理主体和制度安排不断增生分化,使世界卫生组织(以下简称世卫组织)与联合国在治理中的核心地位受到挑战。根据联合国与世卫组织统计,截至2022年全球范围内在联合国与世卫框架外的双、多边政府间公共卫生治理安排就已近千个,重要的如七国集团(G7)、二十国集团(G20)、金砖国家、东亚峰会、中国-东盟、上海合作组织、“一带一路”倡议、美日印澳“四边机制”(QUAD)等,都从不同层面设置了公共卫生治理议程。[16]多元治理安排的大量增生虽在一定程度上缓解了治理需求拓展带来的压力,但也加剧了公共卫生治理领域的竞争、过载和重叠现象,部分新的治理安排甚至在一定程度上对世卫组织的核心地位构成了日趋增大的压力与挑战。

作为世界头号强国的美国则将主导全球公共卫生治理看成维护、强化其霸权的手段,在其公共卫生外交与合作中,美国往往倾向于选择其主导的治理平台,而非通过世卫组织实现其目标。尤其是特朗普在第一任期内,由于固守单边主义,对全球公共卫生合作造成了严重冲击。2019年特朗普政府的《全球卫生安全战略》出台,公开要求世卫组织按美国要求进行改革,其中的美国优先、单边主义理念暴露无遗。新冠疫情期间,美国不仅没有积极参与公共卫生合作,反而削减卫生援助支出,拒绝参加“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX),甚至退出世卫组织。拜登上台后,美国虽然重返世卫组织,但仍然在G7与QUAD框架下推动强化其主导的公共卫生治理平台,加剧了治理碎片化。

全球治理中的领导力:范式转换与类型区分

围绕全球治理碎片化以及由此带来的领导力困境,学界尤其是西方学界开出了种种“药方”,但显然西方传统理论视域下的既有研究范式并不能很好地适应一个日益复杂多元的世界。

对西方传统理论范式的反思与重审。一方面,近年来不少学者尤其是中国学者对美西方传统话语体系中的领导力和霸权等理论进行了深刻反思。庞中英认为,与西方语境中将霸权视为中性表述不同,中文语境下的领导与霸权实际上是两个概念,中文的霸权一般带有价值判断的意涵,主要意指拥有力量优势的霸权国支配他国,并将自身利益置于他国之上的状态,而领导和领导力明显带有公共产品性质,其将国际社会公益置于个体利益之上,且发挥领导力的主体可以是特定场景下的任一国家或行为体。[17]欧洲学者迈克尔·格拉布和乔伊塔·古普塔以冷战后的气候治理为例,指出领导力可以有不同形式,如强调等级性、强制性的霸权是领导的一种形式,而通过平等协商、引导、示范等方式引领治理方向也可以是领导力的具化表现,并将领导划分为方向型领导(directional leadership)、工具型领导(instrumental leadership)和结构型领导(structual leadership)。其中方向型领导主要依赖领导主体自身的榜样作用(lead by example),通过展现政策的优势和价值,为其他行为体提供示范和前进方向。[18]

另一方面,学界也围绕碎片化与多中心治理场景下新型领导力的生成机理展开探讨。罗伯特·基欧汉等人指出,当前全球治理格局转型已不再是传统的从既有“中心国家”转向某个新的“中心国家”并确立新的等级制结构与治理安排,而是在为数更多的国家间、国家与非国家行为体间更为均匀地重新分配权力,并确立一个弱中心化乃至多中心化的治理复合体。经济学者奥斯特·罗姆认为,与传统单中心下的等级化治理模式不同,多中心治理场景下的多元行为体可以通过自发性的多轮博弈、互动甚至“学习”形成对“他者”行为的预期,从而规避集体行动的困境,并将治理进化路径划分为自上而下的人为干预和推动,以及自发性发展并体现出“涌现”属性的路径。[19]

近年来,在全球治理与国际关系研究中还兴起了社会网络理论,其代表性学者迈尔斯·卡勒、艾米莉·哈芬那-伯顿等人认为,与传统的等级化结构不同,当今全球治理与国际关系中的多元行为体实际上构成了一种社会性网络,而其中的各行为体成为网络结构的多元节点(node),节点间的连接状态建构了能够定义、赋能和限制不同节点行为的社会性网络结构。因此,节点的影响力将主要取决于其与网络中其他节点的连接与互动,而连接则是物质性(如经济、技术)或非物质性(如规范、信仰、信息等)资源要素的关键流转渠道;即使一个自身物质实力并不强大的行为体,也可以通过拓展与其他节点的连接和所处的社会网络来展现影响力。[20]曾任普林斯顿大学威尔逊公共与国际事务学院院长的安妮-玛丽·斯劳特指出,在扁平化、网络化的弱中心世界中,协调多元行为体共同解决问题将是领导力的主要来源之一;因而在多节点社会网络结构下,领导力获取带有明显的协商性、流动性、非排他性和非等级性,其更多表现为行为体通过协调、管理节点间的连接,获得其他行为体的认同和同意,而非依赖传统的经济、军事、政治强制力。[21]

可以看到,尽管当前在国际关系领域对“领导”和“领导力”的界定日益多元、丰富,但一般而言“领导”大致应有三方面内涵。其一,无论“领导”还是“霸权”,本质上都是权力关系的表现形式,即其能够影响甚至改变他者的目标或行为。这种影响力既以行为者所具备的物质性资源为基础,包括经济、军事、技术实力等,同时也包括理念、价值等规范性要素。其二,“领导”与“领导力”在全球治理中主要体现为一种公共产品,以规避多边治理中的集体行动困境,如协调多元行为体实现共同目标。其三,“领导”与“领导力”具有明显的关系属性。从领导者来看,其必须具备领导意愿(purpose)才能真正形成在实际事务中的领导。而“领导”与“跟随者”必然相伴而至,且“跟随者”并非只是被动地响应“领导者”,也包含对“领导者”的同意和认可。[22]

从物质性权力到关系性权力:权力概念的演进与类型区分。正如前文所述,无论领导还是霸权,其本质都是特定权力关系的外在表现形式。因而,要深入考察领导与霸权等概念,就要对国际关系研究中的权力这一更为基础的元概念(meta-concept)作出深入辨析。国际关系学界对权力概念的考察最早借鉴自社会学领域,19世纪德国社会学家马克斯·韦伯指出,权力“即把一个人的意志强加在其他人的行为之上的能力”。二战后著名现实主义学派代表人物汉斯·摩根索吸收了韦伯对权力的界定,指出国际关系中的权力即“一个国家能够影响他国行为或决策的能力”。20世纪六七十年代,罗伯特·基欧汉与约瑟夫·奈进一步发展了权力概念,强调要重视新的全球化与相互依赖条件下的权力的多维属性,指出权力应同时包括硬权力(Hard Power)与软权力(Soft Power,亦有译为软实力)两个方面。约瑟夫·奈在此基础上区分了权力生成与运行的三个维度:第一个维度主要建立在经济、军事等物质性要素上,表现为直接促使“他者”改变行为,带有一定的强制和等级属性;第二个维度主要体现为一国通过影响“他者”对规范性、合法性、可行性和收益性的预期,获得其对议程的支持或默许;第三个维度是通过更深程度塑造其他行为体的基本偏好和主要信念,乃至使自身期望的结果亦成为“他者”的期待,促使他国共同参与相关议程或行动。[23]

冷战结束后,国际关系学领域又出现了权力研究的“关系转向”,这一转向最初也受到西方社会学研究的影响,关系社会学的开创者皮耶尔保罗·多纳蒂指出,“任何社会事实本质上都是一种关系之物”,社会结构和社会中的人都是被关系建构的。[24]我国学者秦亚青指出,国际问题研究的“关系转向”打破了传统物质主义与理念主义的“二元划分”,并将关系作为分析的基本单位;在这里,世界政治与权力来源的基本分析单元是关系与社会互动,各行为体的权力来自对所处关系网络的协调与管理,理性也首先表现为关系与实践理性,而不是西方传统主流理论中所强调的个体理性。据此,全球治理的对象不再仅仅是个体国家,而是各行为体间的互动和关系模式。[25]苏长和、余潇枫等学者则进一步提出,要区分因果性权力(或物质性权力)与关系性权力;其中,因果性权力往往来源于行为体所具有的物质性资源,能够直接改变和影响对方的意志,而关系性权力则是指行为体在交往中因知识、沟通、信息等观念性、理念性因素而产生的彼此关系中的影响与被影响状态,其与一国在国际社会的关系网络中具有的游说、动员、号召等能力成正比。[26]

秦亚青在2018年出版的英文著作《世界政治的关系理论》中较为系统地阐发了关系性权力,并据此论述了东西方对权力关系的不同解读。他指出:西方在权力关系的探究中往往将“自我”与“他者”对立起来,而中国的传统文化与朴素辩证法则将两者视为辩证的统一体,即“‘自我’中的‘他者’与‘他者’中的‘自我’”;提出:中国传统文化视域中的对外权力关系往往是关系性、非排他性和非强制性的,各方通过彼此协调关系与互动模式,建构出多元共生、协和共进的状态,而领导力也并非一定来自强制性、等级式、结构性权力,亦可以来自行为体间的协商、沟通和连接,并由此获得对方的同意、认同和追随。[27]

可见,一方面,权力的来源可以是特定行为体所拥有的物质性资源或禀赋,且这种资源或禀赋可以来自行为体本身(如一国的军事、经济实力等),也可源自行为体所处的外在结构体系(如行为体在特定国际制度安排中处于中心或相对中心的位置)。另一方面,权力也可以源自行为体具有的理念性、规范性、关系性要素。相较而言,苏长和等国内学者所提到的因果性权力更多与行为体自身所拥有的物质资源或禀赋相关,如占优势的经济、军事实力以及在某项国际制度安排中占有相对中心地位等,也更接近于西方传统国际关系理论的等级性、强制性权力。而关系性权力更重视无形因素和理念性要素的作用,并主要通过协商、引导、示范等软性方式影响国际关系的发展方向。

以全球公共卫生治理的碎片化为例:具体特征与影响

全球公共卫生治理是当今治理碎片化现象最为突出的领域之一,并呈现治理共识松动、治理权威流散、治理制度增生分化,以及需求日益多元的复杂样态。

全球公共卫生治理的发展演变。全球公共卫生治理的形成和发展经历了一个长时期历史演变过程。尽管早在1851年为适应大西洋、印度洋与太平洋贸易的扩大,部分欧洲国家代表就曾在巴黎召开第一届国际卫生大会,但此时的参与者多将重心放在与自身利益联系紧密的议题上,且带有明显的欧洲与西方中心主义,并未真正形成广泛的全球性合作。直至二战结束前夕,出于对战后可能爆发大规模传染病的担忧,《联合国宪章》历史性地写入了成立全球性公共卫生治理机构的内容。自1948年世卫组织成立,全球公共卫生治理已历经三个主要发展阶段:第一个阶段从1948年至20世纪70年代,随着世卫组织成立及《世界卫生组织组织法》(Constitution of the World Health Organization)的签署,人类历史上首次正式将健康权纳入人权基本范畴,各国政府在世卫组织与联合国框架下开展了大规模多边合作,并以消除疟疾、天花等长期肆虐人类社会的传染病为主要目标。第二阶段从20世纪70年代至21世纪初,其标志性事件是1978年世界卫生大会发表《阿拉木图宣言》,推动各国尤其是发展中国家为民众提供普及性的基本卫生保障。第三阶段从21世纪初至今,其特点是伴随新型跨国公共安全风险的大量涌现,特别是2001年“9·11”事件后的美国炭疽恐怖袭击与2003年非典疫情,世界对新型公共卫生风险的关注度空前提高,推动了2005年《国际卫生条例》的修订,该条例正式设立国际公共卫生紧急事件制度(PHEIC)。

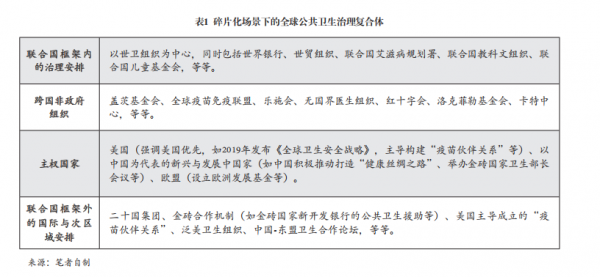

碎片化情境下的全球公共卫生治理复合体。自世卫组织成立后,传统的自上而下的联合国和世卫组织框架下的政府间大多边治理安排曾在治理进程中占据主导。然而,冷战后尤其是进入21世纪以来,全球公共卫生治理格局却在发生深刻演变。一方面,全球化所带来的人口和商品的自由流动,加快了病毒传播和变异速度,公共卫生安全风险日趋复杂多元,客观上为新的多元治理行为体与机制的影响力增强提供了空间。公共卫生治理议题范畴不断扩大,其中既有传染性疾病防控、疫苗、突发卫生事件应急管理等传统性卫生治理议题,也牵涉环境安全、食品安全、水资源安全、生物安全等新领域。1994年联合国开发计划署发布《人类发展报告》,首次提出“人的安全”理念,将促进健康权、推进公共卫生治理视为维护“人的安全”的内在要求。随着对“健康”发展目标的认识不断深入,人们对于公共卫生治理的需求亦有了更多样、全面的认知,而传统治理安排往往难以应对日趋多元化、复杂化的需求与挑战,需要多元行为体与机制的共同参与。

另一方面,大国地缘竞争升温加剧既有公共卫生合作的分化乃至碎片化。约翰·伊肯伯里指出,任何多边主义与多边治理进程都同时带有公共性与政治性,所谓政治性主要体现为大国对多边进程的影响。[28]苏联解体后,美国作为单极霸权一度在全球公共卫生治理中发挥重要作用,但随着其霸权削弱及中俄等新兴大国的飞速发展,美国承担国际责任的意愿锐减,并一度退出包括世卫组织在内的多个国际公约和组织,这加速了既有治理安排的分化组合与碎片化。

在全球公共卫生领域,当前治理碎片化主要沿两条路径展开:一方面,在联合国与世卫组织框架内的涉及公共卫生的治理安排加速分化重组,另一方面,在联合国框架外的各种治理安排也不断增生,部分治理架构甚至在特定条件下与联合国及世卫组织形成竞争关系。[29]如前所述,按照弗兰克·伯尔曼等学者对碎片化的类型划分,联合国框架内治理安排的分化组合总体呈现合作型碎片化的态势,即不同治理行为体与机制间在目标上基本兼容或一致,但实现方式与步骤有差别;而联合国框架外的碎片化态势则更为复杂,其特征是冲突型与合作型碎片化同时显现。比如,新冠疫情期间美国在七国集团框架内推动建立的“疫苗伙伴关系”带有明显排他性,而G20、“金砖合作”框架下的治理安排则基本接受世卫组织倡导的规范规则,从而使多元治理安排间形成了复杂的竞合关系。

在联合国框架内,冷战后既有的公共卫生治理安排加速分化重组。联合国框架下关涉公共卫生治理的机构不断增加,客观上削弱了世卫组织的中心地位,这其中包括世界银行(The World Bank)、世界贸易组织(WTO)、联合国教科文组织(UNESCO)、联合国儿童基金会(UNICEF)、联合国艾滋病规划署(UNAIDS)等多个联合国重要机构。以世界银行为例,其作为全球性金融机构,通过提供优惠贷款等方式帮助中低收入国家完善公共卫生系统,并以低息融资方式协助各国抗击疫情。早在20世纪90年代末,世界银行向全球公共卫生领域提供的援助和贷款就已超过世卫组织的年度总预算,成为全球卫生治理领域的重要力量之一。[30]但同时,世界银行与世卫组织的理念并不完全相同,前者主张推进市场化改革,增强私人组织与市场在治理中的作用,而前世行行长佐立克就曾公开批评现有全球公共卫生治理体系效率低下。[31]

联合国与世卫组织框架外的治理安排也不断增多。其中最主要的可分为三类(见表1)。第一类是美国主导下建立的联合国与世卫组织框架外的治理安排。美国将主导全球公共卫生治理视为其霸权的重要利益,[32]2019年美国出台的《全球卫生安全战略》公开施压世卫组织按照其要求进行改革。为了争夺全球公共卫生治理的主导权,美国不断在联合国与世卫组织框架外构建其支配下的治理安排,比如,在新冠疫情期间,美国在七国集团与美印日澳“四边机制”框架下都主导建立了具有排他性的“疫苗伙伴关系”。

第二类是联合国框架外其他政府间多边治理安排。比如,G20作为新型政府间合作安排在公共卫生治理中扮演着重要角色,2020年3月G20历史性地举行应对新冠肺炎特别峰会,推动提高疫苗可及性,并对改革完善全球公共卫生治理体系提出方案。“金砖国家”作为新兴大国间多边合作组织,在全球公共卫生治理中也发挥重要的作用。2011年起金砖国家每年举行卫生部长会议,并重点通过加强卫生系统融资提高发展中国家健康保障体系的能力。新冠疫情期间金砖国家新开发银行向中国提供70亿人民币贷款,帮助中国渡过难关。[33]此外,欧盟作为全球最大、组织化程度最高的区域一体化组织,也在全球公共卫生治理中发挥着重要影响,主张以推动可持续发展为目标应对全球公共卫生挑战、展现领导力,尤其注重提高对最不发达国家的卫生援助。在战略实施过程中,卫生发展援助是欧盟的主要战略工具,包括设立在欧洲发展基金(EDF)、欧洲邻居政策等框架下的援助制度。

第三类是大量涌现的各种非国家行为体与非政府间治理安排。“公私合作”是全球公共卫生治理的重要趋势,早在1978年,世界卫生大会发表的《阿拉木图宣言》就提出,要建立联合国、政府和其他社会组织的“公私伙伴关系”(Public-Private-Partnership)。21世纪以来,非政府组织在全球公共卫生治理中的作用日益显现,通过提供资金、技术支持,与政府部门开展合作。目前,在联合国经社理事会正式登记的涉及公共卫生治理的非政府组织达到上千个。其中以盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)、全球疫苗免疫联盟(GAVI)、乐施会(Oxfam)、无国界医生组织(Doctors Without Borders)、红十字会(ICRC)、洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)、卡特中心(The Carter Center)、福特基金会(Ford Foundation)等较为著名。

总体上看,除了联合国与世卫组织框架内的公共卫生治理安排,目前在联合国框架外也形成了由诸多非政府组织、政府间组织以及由主权国家构建的治理复合体。各治理安排间的平行、重叠、细分与利益多元化,加大了统筹协调的困难,整体上呈现合作型与冲突型碎片化并存的复杂态势。而在治理碎片化态势下,如何突破集体行动困境、构建国际领导力,以推动多边公共卫生治理合作、应对全球性公共卫生挑战,就愈发具有重要的理论与现实意义。

中国新型国际领导力的建构:以公共卫生治理领域为例

在全球公共卫生治理领域,中国通过数十年的努力已经成为治理进程的关键参与者。一方面,自1972年恢复在世卫组织的合法席位以来,中国已是全球公共卫生治理不可或缺的重要组成。另一方面,中国自身受到越来越多国际因素的影响。中国自身的发展和公共卫生治理已经与国际社会深度嵌套在一起。但同时也应看到,相比于西方发达国家,中国仍是全球公共卫生治理进程的“后来者”。面对公共卫生风险更加多元复杂、大国地缘竞争加剧以及世卫组织权威性削弱等挑战,中国如何在碎片化的全球公共卫生治理格局中发挥独特影响力乃至领导力成为重要课题。

实际上,围绕中国在全球治理中的领导力问题,学界已有不少探讨,为进一步的研究提供了借鉴和基础。陈志敏、赵可金等人指出,中国应该超越美西方传统的等级性、自利性甚至强制性的领导力理论范式,构建新的“建设性领导力”理论框架,以协商、共进、吸引和赋权的方式,促进国际社会共同目标的实现。[34]曹德军等则认为,中国展现的国际领导力既不是施加压力或不对称依赖的“胁迫式领导力”,也不是“胡萝卜加大棒”的“推拉式领导力”,而是团结引领全局、面向新挑战的“创造式领导力”。[35]整体上看,既往对中国领导力的阐发为后续探讨提供了良好基础,但其中大多数阐发未对治理碎片化场景下中国所能发挥的独特影响和作用进行更为系统深入的探究,也普遍未更深入挖掘新时代中国在这方面所具备的独特战略优势与传统文化资源。

人类命运共同体对美西方理论与话语范式的超越。针对当代国际关系与全球治理中所面临的一系列发展和安全难题,2013年3月23日,习近平主席在莫斯科国际关系学院发表重要演讲时首次提出人类命运共同体理念,指出随着各国相互联系、相互依存的程度空前加深,人类“越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。针对全球治理体系变革等重大议题,习近平主席强调:“应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系”。[36]在此基础上,2020年中国提出构建人类卫生健康共同体的设想,为国际社会应对全球公共卫生治理挑战指出了新的路径,也为探讨构建新型国际领导力提供了重要理论与实践依据。

其一,区别于美西方话语体系对待“他者”的态度,人类命运共同体主张国际社会已经形成了“你中有我、我中有你”的共同体,倡导同舟共济、休戚与共、权责共担的合作共赢精神。在这一理念的关照下,国际社会应摒弃阵营对峙、零和博弈的思维定式,共同携手应对日益涌现的各类发展与安全议程。美利坚大学教授、印度裔学者阿米塔夫·阿查亚指出,乌克兰危机、中东局势动荡、中美关系变化等一系列事件使美西方学界往往担忧以西方新自由主义为圭臬的世界秩序可能面临崩塌,然而这种迷思实际上忽视了非西方在世界秩序中从来就占有的重要地位,世界从不是由西方独自领导的,美西方虽然是世界秩序的重要组成,但必须正视与非西方等“他者”的共存,找到“自我”与“他者”诉求的结合点。[37]

其二,人类命运共同体倡导构建共商、共建、共享的全球治理观,建立真正多边主义,指明了一条同美西方传统治理理论与领导力范式根本不同的治理路径。与美国等西方国家普遍将抽象的、超越现实之上的西式价值观与意识形态作为其引领全球治理的出发点,试图以同质性干预、介入甚至改变国家的差异性、独立性,打造“定于一尊”的治理模式与世界秩序,甚至将现代化等同于西方化的理念不同,人类命运共同体强调主权国家的平等性,以及各国实现发展与安全的模式的多样性,因而提出各国间应通过共商、共建、共享的路径解决共同面对的全球治理问题,强调任何国家在谋求发展与安全利益时都应兼顾其他国家的合理关切,以实现共同发展和安全。

其三,人类命运共同体理念带有很强的历史唯物主义与社会实践性指向。早在2017年1月18日于联合国日内瓦总部发表的《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲中,习近平主席就明确指出:“各国相互联系、相互依存,全球命运与共、休戚相关”。[38]构建人类命运共同体取决于国际社会在不断强化的共同利益和交往实践中形成休戚与共的认同。经典马克思主义作家认为,实践是客观性与主观性相统一的过程和活动,既是改造世界的物质性活动,也受到人的主观能动性的影响。构建人类命运共同体的实践路径反映的是一种不同于西方主流国际关系理论的世界观,它不再把世界简单视为国家间政治经济博弈的大棋局,而是视为一个可以由国际社会的共同交往与实践不断塑造的场域。其强调实践活动的持续深入和变化让人们能够以新的视角观察和思考各种国际性和地区性问题;其中,共同的实践建构了共同的实践知识,共同的实践知识又反向强化了共同的实践,而共同实践、共同的知识和共同的思维逻辑则建构出新的实践共同体。[39]可以看到,人类命运共同体实际上是当代国际社会交往、互动和共同实践的产物,而国际领导力则更多体现为对新时代国际社会共同实践和交往的引领。这一对全球治理图景的全新描述和设计深刻体现了经典马克思主义与中国传统文化的特色。

对此,苏长和、秦亚青等学者进一步指出,与美西方旧有的霸权式“领导”不同,“协商”(public deliberation)与“包容性多边主义”将成为构建人类命运共同体的重要路径和特征。[40]人类命运共同体更多强调通过理念引领、协调合作、方向引导等软性方式,而非通过强力或强制,吸引其他行为体参与及追随,使跟随者产生认同与合作意愿,以实现共同目标,增进共同利益。这种领导力具有明显的非排他性、非强制性与去等级性。

基于此,笔者认为不同于西式语境下的霸权或主导权,中国在全球治理中将更多发挥协商者、示范者和协调者的作用,即主要通过平等、开放的多边协商,协助乃至推动全球治理进程,而中国的影响力与领导力则更多将体现在对多元行为体及治理机制的协调、引导和连接上。故此,当今中国在全球治理进程中的领导力将主要体现为一种新型的“协商型国际领导”,其更多体现关系性权力的指向,即在共同共通利益的基础上,通过协商管理关系网络和彼此互动,推动多元行为体协调合作。而关系及互动网络的交互性及关系性权力的非排他性也意味着个体利益和“他者”利益是可以协调的。在这里,行为体通过坚持多边治理进程的开放性与对多样性世界的包容,以协商和对话建立互信、化解分歧,构建新型治理范式和领导力。在此,笔者将不同场景下施加影响或领导作用的方式及其背后的权力逻辑进一步分为五类(见表2)。

人类卫生健康共同体与中国的新型国际领导力。当今世界正迎来全球治理体系的历史性变革。这一变革不仅体现在大国实力消长上,也展现在治理模式、制度和理念的变革上。应该看到,虽然美国等西方国家在全球公共卫生治理中固守传统的“零和”思维,甚至在一系列问题上加大对中国等新兴大国的打压抹黑,但在新的日益多元化多样化的全球公共卫生治理格局下,其所主张构建的排他性“小圈子”势必更加捉襟见肘。而作为新兴发展中大国,中国始终坚持共商共建共享的全球治理观,[41]理应在全球公共卫生治理中发挥自己独特的连接与领导作用,推动既有全球公共卫生治理与国际秩序转向更加平等的多边主义,助力国际社会摆脱在全球治理中面临的理论与实践困境。

一方面,要倡导和深入挖掘人类卫生健康共同体的新型治理理念。以维护世界整体利益为出发点,超越简单的“国家利益中心主义”观点,强调通过多边协商、合作等方式实现国际社会利益与各国国家利益的统一,为世界公共卫生治理贡献新的中国智慧、中国方案。实际上,与西方国家不同,中国早在2500多年前的《国语》中就论述了“和实生物,同则不继”的思想,强调尊重多元行为体的差异性、推动多元行为体的和谐共处,反对盲目追求同一性。而人类卫生健康共同体理念将多元的世界视为一个有机联系的整体,强调正是多元行为体的和合共进,才能真正实现整个世界的共同利益。

另一方面,要推动构建开放协作、互信共赢和可持续的全球公共卫生治理体系。与美国一贯的霸权姿态相比,中国与联合国和世卫组织建立了良好的协作关系,并在遵循《国际卫生条例》和其他核心准则的基础上,为世卫组织提供各种支持。2012年至2020年,中国对世卫组织的会费承担比例从第八位迅速上升至第二位。中国还深度参与、引导后疫情时代世卫组织公共卫生治理规则建设等议程,2023年5月世卫组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”后,中国明确支持世卫组织牵头新的“大流行协定”的谈判磋商,为推进协定起草发挥建设性作用。尽管“大流行协定”磋商案文尚未能达成最终共识,但中国仍将支持世卫组织继续牵头“大流行协定”谈判磋商,致力于解决大流行中的防疫公平性问题。同时,中国积极倡导建设“健康丝绸之路”等新型公共卫生治理平台。目前,中国主导建立的涉及公共卫生治理的新型机构和融资工具包括亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、丝绸之路基金等。与美国等西方国家不同,中国在推动建设“健康丝绸之路”时明确宣示,将以平等互利的“协作”方式,而非简单的单方面“援助”开展建设。

总之,对于中国这样一个发展迅猛的新兴大国来说,在更深度参与、引导全球公共卫生治理变革的进程中,要始终保持开放、清醒的头脑,汲取美国等西方大国过往在介入全球公共卫生治理中的教训,避免追求单边的、等级性、霸权式的领导地位,同时积极探索、构建以协商、包容、互信、共赢和可持续为特征的新型国际领导力,建构更加良性健康的中国与世界关系。

(本文系中央高校基本科研业务费专项资金资助项目与天津市教委2023年度社会科学重大项目的阶段性成果,后者项目编号:2023JWZD01;南开大学周恩来政府管理学院硕士生李柯蔓对本文亦有贡献)

注释

[1][22]李慧明:《全球气候治理制度碎片化时代的国际领导及中国的战略选择》,《当代亚太》,2015年第4期。

[2]R. Keohane and D. G. Victor, "The Regime Complex for Climate Change," Social Science Electronic Publishing, 2011, 9(1).

[3][6][7]O. R. Young, "Overcoming Fragmented Governance: The Case of Climate Change and the MDGs," Governance and Sustainability Issue Brief 2, Center for Governance and Sustainability University of Masschusetts Boston, 2011, p. 7, 5, 9.

[4]A. F. Hof; M. G. J. den Elzen and D. P. van Vuuren, "Environmental Effectiveness and Economic Consequences of Fragmented Versus Universal Regimes: What Can We Learn from Model Studies," International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2009, 9(1).

[5]F. Biermann; P. Pattberg; H. van Asselt and F. Zelli, "The Fragmentation of Global Governance Architectures: A Framework for Analysis," Global Environmental Politics, 2009, 9(4).

[8]E. Benvenisti and G. W. Downs, "Toward Global Checks and Balances," Constitutional Political Economy, 2009, 20(3).

[9]S. Oberthür and J. Pozarowska, "Managing Institutional Complexity and Fragmentation: The Nagoya Protocol and Global Governance on Access to and Benefit Sharing from Genetic Resources," Global Environmental Politics, 2013, 13(3).

[10]M. Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, 1965, pp. 2-4.

[11]O. R. Young, "Political Leadership and Regime Formation: On the Development of Institutions in International Society," International Organizations, 1991, 45(3).

[12][17]庞中英:《效果不彰的多边主义和国际领导赤字——兼论中国在国际集体行动中的领导责任》,《世界经济与政治》,2010年第6期。

[13]J. Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order, Princeton University Press, 2011, pp. 78-82.

[14]R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987, p. 86.

[15]R. O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton University Press, 1984, pp. 34-40.

[16]M. Eilistrup-Sangiovanni, Vigilantes Beyond Borders: NGO as Enforcers of International Law, Princeton University Press, 2022, pp. 4-21.

[18]M. Grubb and J. Gupta, "Leadership: Theory and Methodology," in J. Gupta and M. Grubb (eds.), Climate Change and European Leadership: A Sustainable Role for Europe, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000, pp. 15-24.

[19]E. Ostrom, Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, 2005, pp. 90-108.

[20]E. M. Hafner-Burton; Miles Kahler et al., "Network Analysis for International Relations," International Organization, 2009, 63(3).

[21]Anne-Marie Slaughter, "America's Edge: Power in the Networked Century," Foreign Affairs, 2009, 88(1).

[23]约瑟夫·奈:《权力大未来》,王吉美译,北京:中信出版社,2012年,第11~20页。

[24]皮耶尔保罗·多纳蒂:《关系社会学:社会科学研究的新范式》,刘军译,上海人民出版社,2018年,第32页。

[25][27]See Q. Yaqing, A Relational Theory of World Politics, Cambridge University Press, 2018, pp. 45-50, 102-106.

[26]苏长和:《中国的软权力——以国际制度与中国的关系为例》,《国际观察》,2007年第2期。

[28]J. Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order After Major Wars, Princeton University Press, 2001, pp. 50-61.

[29]N. Spicer; I. Agyepong; T. Ottersen et al., "It's Far Too Complicated: Why Fragmentation Persists in Global Health," Global Health, 2020, 16(1).

[30]Xinhua News Agency, "World Bank Approves 12-bln-USD for COVID-19 Vaccines to Support Developing Countries," https://www.chinadaily.com.cn/a/202010/14/WS5f86562ea31024ad0ba7e863.html.

[31]O. Jonas, "Pandemic Bonds: Designed to Fail in Ebola," Nature, 2019, 572(7769).

[32]I. Kickbusch, "Influence and Opportunity: Reflections on the US Role in Global Public Health," Health Affairs, 2017, 21(6).

[33]《新开发银行批准70亿元紧急援助贷款 支持中国疫后经济恢复》,2024年10月8日,https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/02/content_5589782.htm。

[34]陈志敏、周国荣:《国际领导与中国协进型领导角色的构建》,《世界经济与政治》,2017年第3期;赵可金:《全球治理知识体系的危机与重建》,《社会科学战线》,2021年第12期。

[35]曹德军:《大国领导力塑造与中美国际公共产品供给路径分析》,《社会科学文摘》,2024年第6期。

[36]习近平:《顺应时代前进潮流 促进世界和平发展》,《人民日报》,2013年3月24日,第2版。

[37]《美国教授:世界秩序不是西方的专属品,美国必须接受其他国家的崛起》, 2024年10月15日,https://cn.chinadaily.com.cn/a/202410/25/WS671b6d8ea310b59111d9ffb7.html。

[38]习近平:《共同构建人类命运共同体》,《人民日报》,2017年1月20日,第2版。

[39]秦亚青:《国际关系理论前沿》,北京:中国人民大学出版社,2023年,第19~24页。

[40]苏长和:《从关系到共生——中国大国外交理论的文化和制度阐释》,《世界经济与政治》,2016年第1期;秦亚青:《世界秩序的变革:从霸权到包容性多边主义》,《亚太安全与海洋研究》,2021年第2期。

[41]张守燕:《建立更加公正合理有效的全球治理体系》,《国家治理》,2025年第2期。

责 编∕桂 琰 美 编∕周群英

The Fragmentation of Global Governance and the Building of China's International Leadership

— Taking Global Public Health Governance as an Example

Fu Yu

Abstract: In recent years, the global multilateral governance process has encountered obstacles, and the problems of governance fragmentation and leadership deficiency have become increasingly prominent. Taking global public health governance as an example, as the governance entities shift from the inter-governmental multilateral mechanisms under the framework of the United Nations and the World Health Organization to a complex composed of multiple dimensions and diverse actors, the authority of the World Health Organization is under threat. In January 2025, US President Donald Trump signed an executive order to announce the withdrawal of the United States from the World Health Organization, which further exacerbated the risks of governance fragmentation and leadership deficiency. In the fragmented scenario, how to overcome the dilemmas of collective action and build international leadership has become a hot topic of academic debate. The concept of a community of shared future for humanity transcends the inherent cognitive framework of international leadership held by Western countries such as the United States, advocating the construction of a new leadership paradigm based on respect for differences and diversity, and shared consultation, construction, and sharing, which contributes new solutions to promoting global governance.

Keywords: global public health governance, fragmentation, a community of shared future for humanity, China's international leadership