“促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”,“石榴”已成为我国民族团结的生动写照。千房同蒂,千子如一,从开花结果到籽粒成熟,石榴籽都紧紧地抱在一起。正如在内蒙古兴安盟,每见证一次发展蜕变,背后都包含不同民族成员间相互尊重、相互合作、相互学习、相互扶持、相互包容的故事。

生根

丰润红色底蕴 赓续红色血脉

乌兰浩特,蒙语的意思是红色的城市。兴安盟作为党领导的自治政府的诞生地,党的民族区域自治政策最早的成功实践地,有着深厚的红色基因和光荣的民族团结传统。

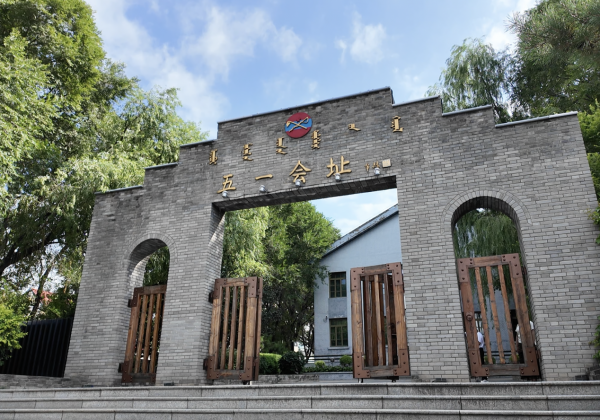

内蒙古自治政府成立大会会址(“五一大会”旧址)位于乌兰浩特市五一北路。1947年5月1日,内蒙古自治政府在这里宣告成立,故又称“五一大会”旧址,是全国民族团结进步教育基地,更是中国共产党领导的民族区域自治运动在内蒙古伟大实践的重要历史见证,也是展示红色文化、弘扬红色精神的重要阵地。

内蒙古自治政府成立大会会址(“五一大会”旧址)人民论坛记者 王爽 摄

内蒙古自治政府成立大会会址(“五一大会”旧址)人民论坛记者 王爽 摄

“五一大会”旧址作为兴安盟铸牢中华民族共同体意识“十个一”红色主题系列活动载体之一,在“修旧如旧”基础上,地方党委政府尽可能还原旧址原貌,深入挖掘兴安盟红色文化“富矿”,让各族群众和游客通过在这里沉浸式“感受一次‘五一大会’”,深刻感悟“草原儿女心向党”的红色基因以及内蒙古各族人民感党恩、听党话、跟党走的坚定信心和决心。

开花

创新基层治理 促民族团结共荣

随着我国各民族交往交流交融的加深,各民族相互学习、相互影响、相互帮助、相互借鉴,兴安盟立足自身多民族生活的特点和优势,因地制宜,不断以创新的治理思路和方法转型赋能民族事务治理。

科右前旗守望草原巡防队满族屯分队 人民论坛记者 王爽 摄

创新开展军警民同心戍边工作。在北疆的广袤草原上,满族屯满族乡在继承和发扬以往“三队一协会”草原110群防群治组织的成功经验基础上,组建了一支由80人组成的专业化群防群治队伍——守望草原巡防队。2024年守望草原巡防队满族屯分队队员扩充至120人。自成立以来,巡防队累计开展巡逻踏查3700余公里,相当于跨越了半个中国的距离。他们提供警情动态信息150余条,协助边境派出所破获案件75起,打击违法犯罪人员30名,有效维护了边境地区的社会治安;他们找回丢失牛羊800余头(只),为牧民挽回经济损失300余万元,实施救火救险等各类救助30余次,成为了牧民心中的“守护神”。

科右前旗守望草原巡防队满族屯分队队员张德格吉勒胡在接受记者采访时说,“我本身是一名村医,加入巡防队是想帮助更多的人,我认为承担这个任务是一件非常高尚的事情。我的名字蒙语语意是‘拼搏’,希望能将巡防工作一直做下去。”

科右前旗守望草原巡防队满族屯分队队员张德格吉勒胡 人民论坛记者 王爽 摄

探新社区治理模式。把民族团结搞得更好,基层社区是重要阵地。科右前旗党群服务中心兴安北京社区成立于2023年10月,是在东西部协作伟大实践中孕育而生的新兴社区,也是内蒙古自治区唯一一个以京蒙协作为主题而命名的社区,入住居民涵盖汉、蒙古、满、朝鲜等多个民族。

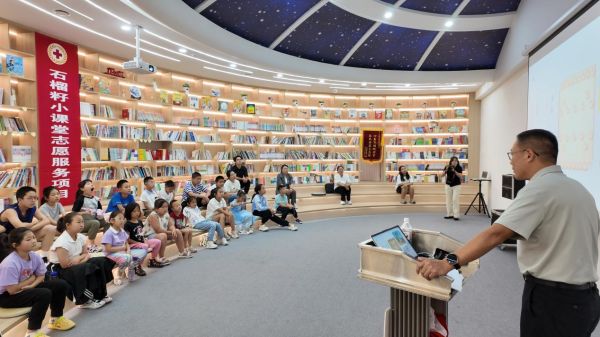

孩子们在社区上“趣味汉字”课程 人民论坛记者 王爽 摄

近年来,兴安北京社区在引入先进社区治理理念过程中,进一步结合地域特色和风俗习惯,致力于将社区建设、社区服务做得更扎实更接地气。例如,兴安北京社区与民政局积极协调,将科右前旗智慧养老调度指挥中心落户社区,以智慧化赋能治理。其中心服务内容主要包括三部分,一是居家养老一键报警,老年人在家里发生危险时,专业团队、子女和社区将同时收到老人的求助,保证第一时间到家中施救;二是居家养老“六助”服务。老年人通过平台点单,三方团队将为老年人提供助餐、助医、助浴、助洁、助急、助行等“六助”服务;三是开展适老化改造,为提高老年人养老居家营造更加安全的环境。

在不断完善硬件设施的同时,为丰富居民的精神文化生活,社区积极引导居民成立合唱团、手工制作工坊,开展中华文化创意互动活动等。社区文化共享促进了社区成员之间的互动和联系,有效增强社区成员间的凝聚力和归属感。

兴安北京社区居民马立华 人民论坛记者 王爽 摄

马立华阿姨刚刚结束合唱团彩排活动,她神采奕奕地告诉记者,虽然加入合唱团不久,但跟大家融入得很快,社区的合唱团成员来自不同民族不同职业,团内的氛围有趣又和谐,每周一至周五上午会例行彩排,每逢重要时间节点,还会去社区进行团队演出,很充实很享受。

兴安北京社区自成立以来,在京蒙协作中携手打造社区治理、全龄友好、文化传承、文明实践、人才培养共同体,合力建设出一个你中有我、我中有你、谁也离不开谁的石榴籽家园。

结果

民族团结情 同心促共富

民族团结花盛开,只待时间结硕果。铸牢中华民族共同体意识,促进各民族交往交流交融,也被融入兴安盟乡村发展各项工作中。

种好“一粒米”,带富一方人。兴安盟地处北纬46度大兴安岭南麓生态圈,是世界公认的“寒地水稻黄金种植带”,更是内蒙古重要的大米生产基地。

三合村位于乌兰浩特市东郊南部,洮儿河、归流河、阿木古郎河交汇处,是绿色水稻种植基地。三合村党支部书记许忠峰说,最早村里只有朝鲜族村民种植水稻,后来其他民族村民也不断加入进来,因地制宜发展水稻种植。朝鲜族村民把水稻种植技术传授给其他民族村民,这才有了如今各族村民在一起耕耘和收获的景象。

兴安盟草原三河有机农业开发有限公司总经理张海峰 人民论坛记者 王爽 摄

为带动各民族村民共同致富,兴安盟草原三河有机农业开发有限公司总经理张海峰与三合村村民及周边村民签订了收购协议。公司现有签约农户1015户,订单基地面积15000亩,年销售额8000万元,为乡村全面振兴注入强劲动能。

土沃生金,盛开在草原深处的“五朵金花”让韭菜花香飘万家。在科右前旗满族屯满族乡特门嘎查,返乡创业的五姐妹合伙创办的科右前旗特门塔拉农副产品专业合作社,主要以加工韭菜花酱和辣椒酱为主,从产到销一条龙服务,有力带动当地妇女就业致富。

特门塔拉农副产品专业合作社带头人白春亮表示,她们创业初心就是想通过发展“庭院经济”带动身边的妇女同胞和家乡群众致富,为家乡做些力所能及的事情。

特门塔拉农副产品专业合作社带头人白春亮 人民论坛记者 王爽 摄

如今的兴安盟,各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起,凝聚成一个多民族群众共居共学、共事共乐、共融共铸的大家庭,绘出民族团结进步新图景。(人民论坛记者王爽)