新常态不是一个事件

第一个认识误区是将新常态当成一个事件,以“好”或“坏”来界定新常态的“性质”。

习近平从时间和空间两个大角度对“新常态”做了深入浅出的阐述。他说,从时间上看,我国发展经历了由盛到衰再到盛的几个大时期,今天的新常态是这种大时期更替变化的结果。从空间上看,我国出口优势和参与国际产业分工模式面临新挑战,经济发展新常态是这种变化的体现。而新常态带来的变化,是我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的必经过程。

因此,“有人问,新常态是一个好状态还是一个坏状态?这种问法是不科学的。”习近平说,新常态不是一个事件,不要用好或坏来判断。新常态是一个客观状态,是我国经济发展到今天这个阶段必然会出现的一种状态,是一种内在必然性,并没有好坏之分。

权威人士指出,在新常态下,我国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势。面对这种“势”,习近平提出“因势而谋、因势而动、因势而进”。

把握住这12个字,我们就明白了习近平为何提出“增长速度要从高速转向中高速,发展方式要从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动”。也明白了最近召开的中央政治局会议为何要强调,在充分肯定成绩的同时,对存在的突出矛盾和问题,必须高度重视,冷静分析,有针对性采取措施,做好打攻坚战、持久战的准备,扎实做好工作。

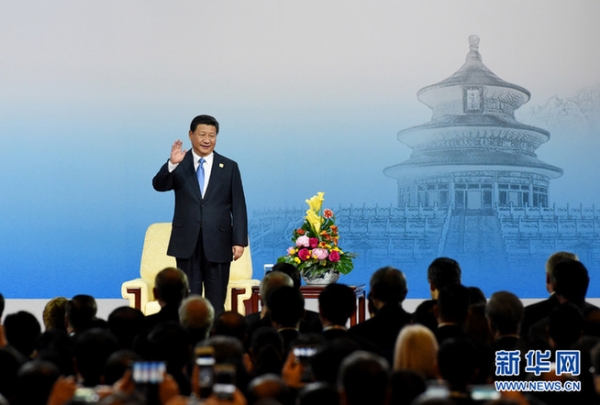

2014年11月9日,2014年亚太经合组织工商领导人峰会在北京国家会议中心举行,国家主席习近平出席开幕式并发表题为《谋求持久发展共筑亚太梦想》的主旨演讲。这是习近平向与会嘉宾挥手致意。 新华社记者 马占成 摄

新常态不是一个筐子

习近平说,新常态不是一个筐子,不要什么都往里面装。新常态主要表现在经济领域,不要滥用新常态概念,搞出一大堆“新常态”,什么文化新常态、旅游新常态、城市管理新常态等,甚至把一些不好的现象都归结于新常态。

很显然,一些领导干部由于不懂新常态的真正内涵,习惯性地把它当作了口号或标签了。

“新常态”这个概念具有特定的指向,指的是经济发展的一个新的持续阶段,因此只能放在经济发展这个特定范围去认识,若是套用到文化、管理、党建等领域强加解释,势必造成干部群众思想混乱。

更为重要的是,滥用新常态概念,使其成为一个说不清道不明的“大杂烩”,把一些与经济发展风马牛不相及、本应高度重视、立即解决的非经济问题当作一种必然状态,许多矛盾容易被回避、掩盖,拖累相关领域发展,引起人民群众的反感。

新常态不是一个避风港

讲清这一问题,习近平连说了三个“不是”,指出新常态不是不干事,不是不要发展,不是不要国内生产总值增长,而是要更好发挥主观能动性、更有创造精神地推动发展。

习近平就这个问题专门强调:“这个道理,我讲过多次了。”

一些干部把不好做或难做好的工作都归结于新常态,把新常态当成不去解决问题的“挡箭牌”“避风港”。“似乎推给新常态就有不去解决的理由了”,对此,习近平严肃地指出,部分干部思想困惑增多、积极性不高,存在一定程度的“为官不为”,已成当前一个“突出问题”。他说,“为官不为”主要有3种情况:一是能力不足而“不能为”,二是动力不足而“不想为”,三是担当不足而“不敢为”。

对于经济发展新常态,我们不仅需要“适应”和“把握”,更需要将其向健康向上方面“引领”。如何“引领”,政治推动力无疑是主要力量。因此,习近平将“更广泛更有效地调动干部队伍积极性”,视为一个“极为重要”和“十分紧迫”的问题。他要求各级党委不等不拖、辩证施策,争取尽快扭转这种消极现象;同时也要保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部,最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性。

“十三五”时期,经济发展新常态下的中国既面临国际国内诸多问题的严峻挑战,又蕴涵着重大的战略机遇。扫清认识迷雾,落实五大发展理念,是各级领导干部的重要职责。