【摘要】促进高质量充分就业事关国计民生,是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。高质量充分就业内涵包括实现充分就业和提升就业质量两个层面,前者依赖总需求,后者依赖政策保障。中国的劳动力市场将出现两个典型事实。一是伴随着15~64岁劳动年龄人口绝对数量的减少,中国未来充分就业规模将持续递减。本文测算发现,“十五五”时期中国充分就业规模为7.166亿。因此实际就业规模递减并不意味着非充分就业,还需结合未来充分就业规模进行判断。二是伴随着人力资本水平的提升,胜任高质量就业岗位的人口规模也必将持续扩大。在两种趋势的作用下,实现高质量就业目标和实现充分就业目标之间并不冲突。可以说,实现高质量充分就业是中国经济社会未来发展趋势的一个自然结果。在这一趋势下,机器人的应用和人工智能发展所替代的工作,正是那些不在高质量就业范畴的简单重复工作。

【关键词】高质量充分就业 自然失业率 人力资本 规模测算 新就业形态

【中图分类号】F249.2 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.18.011

【作者简介】陆旸,中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员。研究方向为宏观经济学、环境经济学,主要论文有《环境规制影响了污染密集型商品的贸易比较优势吗?》《中国的绿色政策与就业:存在双重红利吗?》《人口结构变化对潜在增长率的影响:中国和日本的比较》等。

就业是最基本的民生,事关人民群众切身利益,事关经济社会健康发展,事关国家长治久安。习近平总书记指出:“促进高质量充分就业,是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。”高质量充分就业的内涵有两个层面,第一个层面是实现充分就业,第二个层面是在实现充分就业的基础上提升就业质量,从而最终实现高质量充分就业。理论上,两者可以同时实现,并非相互排斥。前者需要政府根据实际经济增长和总需求的变化相机抉择,通过扩大总需求实现充分就业。后者则是一个长期的过程,政府部门需要将其作为长期目标,并根据经济发展和劳动者的需求不断改善、扩大和丰富高质量就业的内涵。例如,社会保障的提升、工作环境的安全性、工作获得感等都在广义的高质量就业范畴之内。随着经济和社会发展,劳动者对高质量就业的要求也会发生变化,因此高质量就业的内涵也应该作出动态调整。总之,实现高质量充分就业的目标中既包含短期的需求管理又包含长期的制度建设。两个方面的任务同样重要。积极就业政策从应对总量矛盾转向应对结构性矛盾,是在发展中保障和改善民生,推动高质量发展,促进全体人民共同富裕的必然要求。[1]

高质量充分就业的理论内涵

明确充分就业的条件。在经济学理论中,充分就业的概念是指市场出清时的就业水平,可以简单地理解为当一个国家的失业率等于其自然失业率时即达到了充分就业。失业通常由三部分构成,即摩擦性失业、结构性失业和周期性失业。失业的成因不同,所带来的后果和治理方向也不尽相同。一方面,结构性失业是经济发展过程中不可避免的一种现象,特别是对于发展中国家而言,经济快速发展过程中必然伴随着快速的经济结构调整和产业结构变化,新就业形态的产生与传统就业岗位的减少并存。然而在这个过程中,即便就业总量保持不变,仍然会出现短期内因行业间或职业间技能水平不匹配所带来的结构性失业现象,因此失业治理的主要方向是通过技能培训和人力资本积累减少行业之间的技能差异,从而解决结构性失业带来的市场非均衡的问题。另一方面,周期性失业是经济周期波动过程中所产生的失业现象,当总需求减少时必然带来就业总量的减少进而导致周期性失业增加。因此治理周期性失业的主要方向是增加总需求,通过需求管理使实际产出能够达到潜在产出水平。不难看出,上述两种失业类型都不属于市场出清状态下可接受的失业问题,因此均不属于自然失业率所包含的范畴。

与结构性失业和周期性失业不同,摩擦性失业是一种即使在市场出清状态下也不能避免的失业现象,与一个国家的制度因素有关,与经济周期或经济结构等经济因素无关。由于劳动力市场一直处在动态变化过程中,个体在失业、就业、退出劳动力市场的三种状态下不断转化。其中个体在工作转换过程中必然需要一定的时间,所产生的失业被认为是必要的和合理的失业现象,即摩擦性失业。因此这一现象无法完全消除。经济学理论中“充分就业”正是指存在摩擦性失业时的就业水平,而非失业率为零时的就业水平。换句话说,即便达到了充分就业,失业也无法避免,此时的失业应该仅包含摩擦性失业。

需要强调的是,自然失业率和摩擦性失业率仅存在于理论概念之中,我们无法从统计调查中得到具体的数值。理论上,自然失业率可以视同摩擦性失业率,但自然失业率中并不包括市场非均衡状态下所导致的结构性失业和周期性失业。即便摩擦性失业与经济周期和总需求无关,但每个国家由于社会制度特征的差异,自然失业率或摩擦性失业率在国家之间也存在着差别。随着社会保障水平的提高、技术进步、人口结构等非经济因素的变化,各国的自然失业率也会发生缓慢变动。

为了更好地分析一个国家的经济运行状况,经济学文献中的通常做法是将自然失业率转换为“非加速通货膨胀的失业率”,并通过对“非加速通货膨胀失业率”的估算,近似将其作为自然失业率。因此自然失业率的估计结果通常可以作为宏观经济的指示性指标。当实际调查失业率高于自然失业率时,预示着经济中存在非均衡的失业或需求不足导致的周期性失业现象;相反,当实际调查失业率低于自然失业率时,预示着经济存在过热和通货膨胀的风险。因此,一个国家劳动力市场的理想状态是调查失业率水平与其自然失业率水平相等。

进一步明确高质量充分就业的充分和必要条件。一方面,一个国家的人力资本水平不断提升是实现高质量充分就业的必要条件。实际上,实现高质量充分就业的前提正是人口的高质量发展。通常情况下,高质量的工作岗位所需的最低技能水平也相应更高。只有当一个国家整体的人力资本存量得到快速增长时,才有实现并不断提升高质量就业的可能性。因此,人口高质量发展与高质量充分就业本就是“一体两面”、互为支撑,两者是中国式现代化发展对人口和就业的根本要求。如果人力资本水平与发达国家相比并没有出现收敛或者差距持续扩大,那么高质量充分就业也就无从谈起。相反,在市场出清、供需匹配的条件下,随着新技能和新就业的不断增长和整体就业结构向就业友好型方向的转变,只要人力资本积累能够得到不断提升,高质量充分就业的总体目标就可以实现。

另一方面,劳动力市场规制是实现高质量充分就业的充分条件。劳动力市场的供给和需求决定了就业和工资水平。然而市场有效性之外的部分仍需要依靠政府制定法律法规和规制措施对劳动者加以保护,并提升国家整体就业质量,如就业政策、社会保障制度和最低工资标准等。需要注意的是,具体的就业政策对劳动力市场所产生的就业效应是复杂的。例如,生育友好型政策可以提高女性的就业质量,但也可能会导致女性求职者面临更大的潜在性别歧视。可以说,实现高质量充分就业离不开政府有效的就业政策和制度安排,也需要政府对就业政策的有效性进行及时评估和跟踪,综合评估具体的就业政策对劳动力市场的综合影响,并根据社会经济发展出现的新问题及时作出调整。

估算中国的充分就业规模:2025~2050年

如前所述,充分就业是指一个国家的调查失业率等于其自然失业率时的就业水平。自1968年弗里德曼提出“自然失业率”[2]这一概念以来,很多研究都热衷于估算本国的自然失业率。估算自然失业率的通常做法是,根据通货膨胀率和调查失业率之间的短期反向替代关系识别其中的自然失业率水平,即非加速通货膨胀失业率。由于自然失业率是均衡失业率,因此当实际调查失业率高于自然失业率时会引起通货紧缩,反之,当调查失业率低于自然失业率时会引起通货膨胀。文献研究表明,各国的自然失业率水平存在差异,因此不能简单地根据调查失业率的高低判断一个国家是否达到充分就业。假设两个国家的自然失业率分别为5%(A国)和8%(B国),调查失业率分别为6%(A国)和8%(B国)。即便B国的调查失业率高于A国的调查失业率,但是B国的调查失业率与其自然失业率相等,也就是说B国看似较高的失业率水平实际上是在市场出清条件下产生的均衡失业率,或者说B国达到了充分就业。相反,A国的调查失业率虽然低于B国,但高于本国的自然失业率,因此A国即便调查失业率更低,但也存在着非均衡的失业现象,此时A国的失业会引起通货膨胀且A国并没有达到充分就业规模。因此,仅从失业率高低进行国际比较是没有意义的,还需要知道不同国家本身的自然失业率水平。根据测算得出,中国的自然失业率水平约为4.1%。

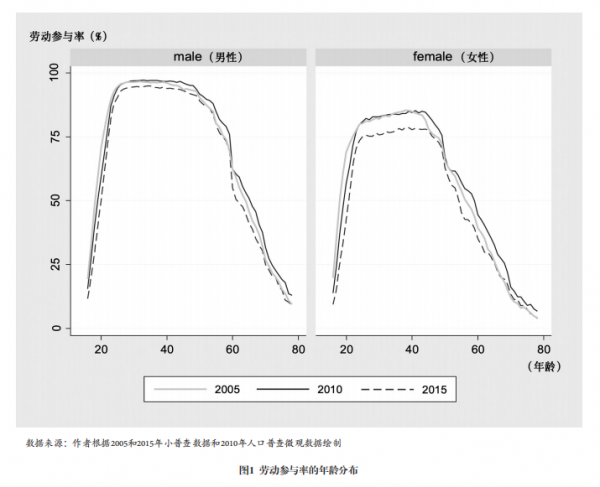

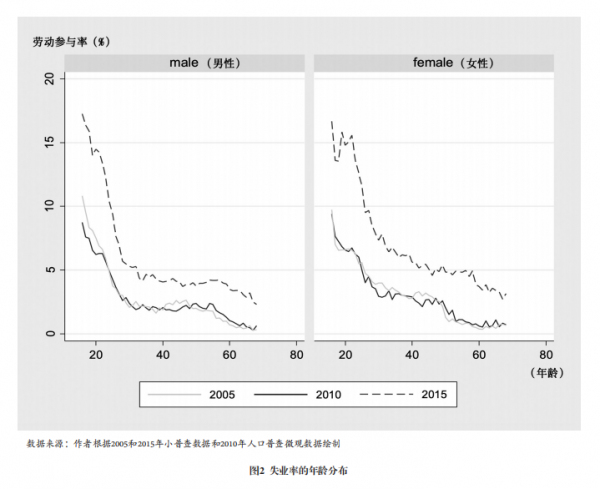

此外,劳动参与率和失业率都是人口年龄结构的函数[3][4](见图1和图2)。因而在理论上,充分就业规模也是一个国家人口年龄结构的函数。具体来看,充分就业规模及其变化趋势将主要受到三个因素影响:第一,分年龄和性别的人口数量;第二,分年龄和性别的劳动参与率;第三,分年龄和性别的自然失业率。因此,我们可以根据2025~2050年不同年龄组的人口规模、劳动参与率和自然失业率估算2025~2050年中国的充分就业规模。值得注意的是,受到自然失业率估算方法的限制,我们并不能直接得出不同年龄组所对应的自然失业率,而需要根据自然失业率和调查失业率之间的等比例关系间接测算出分年龄组自然失业率水平。

图1是2005年小普查、2010年第六次人口普查和2015年小普查中分年龄和性别的劳动参与率分布情况。劳动参与率有两方面特征:一方面,相同年龄组上的男性劳动参与率普遍高于女性劳动参与率;另一方面,劳动参与率呈现倒U型结构,25~45岁组的劳动参与率最高,也就是说,人口老龄化将使中国整体劳动参与率不断下降。三次调查时点取平均值,25~50岁组的男性劳动参与率达到90%。如果仅观测2005年和2010年两次调查时点的均值,25~50岁组的男性劳动参与率达到95%,25~45岁组的女性劳动参与率达到80%。不难发现,在宏观经济增速较快的时期,劳动参与率也会相对更高。相反,在宏观经济增速放缓的时期,劳动参与率也会有所下降。在三次调查时点上,中国的宏观经济增速虽存在较大差异,但相同年龄和性别的劳动参与率数值却非常接近,特别是男性劳动参与率在相同年龄不同调查时点上的数值差异较小。因此根据人口预测数据估算未来充分就业规模和变化趋势具有理论上的可行性。

与劳动参与率的人口年龄分布相似,失业率也存在一定的年龄分布特征。图2是2005年小普查、2010年第六次人口普查和2015年小普查中分年龄和性别的失业率。总体来看,男性失业率低于女性失业率。从年龄结构来看,年轻人的失业率相对较高,而随着年龄增长失业率也呈现下降趋势,老年人的失业率反而较低。这是因为年轻劳动者发生工作转换的概率要普遍高于年龄较大的劳动者。按照相同的比例我们可以将自然失业率进行分年龄和性别的拆分。

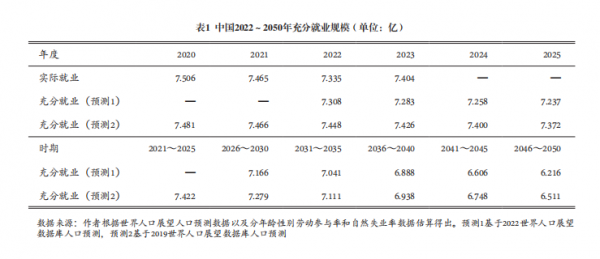

理论上,随着中国人口老龄化和人口负增长的出现,充分就业规模会逐渐缩小。本文假设2025~2050年不同年龄和性别上的劳动参与率保持不变,但分岁组中的人口规模在未来发生变化(基于人口预测数据)。基于2019年和2022年世界人口展望(WPP)的人口预测“中方案”,我们可以估算并预测2025~2050年中国充分就业规模及其变化趋势。预测结果显示(见表1),“十五五”时期(2026~2030年)中国的充分就业规模均值(充分就业时的就业量)为7.166亿,到“十九五”时期(2046~2050年)充分就业规模均值减少到6.216亿。充分就业规模从2026年的7.219亿减少到2035年的6.994亿,再进一步减少到2050年的6.051亿。主要原因在于中国15~64岁劳动年龄人口绝对数量在逐年减少,同时人口老龄化将导致总体劳动参与率下降。因此,随着人口老龄化将趋势加速,劳动力供给潜力和充分就业规模都在逐年降低。

从国家统计局公布的历年就业总量来看,2020年中国的实际就业总量为7.506亿,2021年和2022年受新冠疫情影响减少到7.465亿和7.335亿。根据最新统计数据,2023年中国的实际就业规模为7.404亿,如果以2019年世界人口展望人口预测“中方案”估算,没有达到充分就业的规模约为220万,如果以2022年世界人口展望人口预测“中方案”估算,2023年中国的实际就业已经超过充分就业规模。因此基本可以判断,2023年中国实际就业基本达到了我们所测算的充分就业规模。随着中国未来15~64岁劳动年龄人口绝对数量持续减少,充分就业规模也必然会同步递减。因此即便中国未来实际就业总量递减,也并不意味着就业非充分。最终充分就业规模还是取决于劳动年龄人口绝对数量、各年龄组劳动参与率以及自然失业率的变化。随着总需求的增长,中国在“十五五”时期的就业总量可能达到甚至超过估算的充分就业规模。

高质量充分就业的供给侧条件:2025~2050年中国人力资本变化

20世纪80年代以来,我国劳动年龄人口在总人口中的比重持续增长,较低的少儿抚养比和老年抚养比形成的特殊人口结构为我国打开了人口红利机会窗口。这一人口转变特征为改革开放之后的中国带来了高储蓄率、高投资率和持续增长的劳动力供给优势。包括资本和劳动力在内的生产要素得到快速增长,为中国创造了高速经济增长潜力。在此基础上,中国的超大市场优势和改革开放带来的制度红利又进一步将经济增长潜力转变为“以实际增长为标志”的人口红利。然而,人口转变是动态的。2010年中国劳动年龄人口占比达到峰值,2013年中国15~64岁劳动年龄人口的绝对数量达到峰值,这种转变预示中国的人口红利机会窗口期逐渐关闭。除了人口结构之外,中国的总人口也在2021年达到峰值,早于人们的预期。

需要强调的是,中国的人口总量虽然正式进入负增长,但是由中国人口规模优势所形成的超大市场地位仍然存在。尽管如此,中国式现代化进程也正式进入一个新的阶段,从传统的要素投入拉动经济增长的模式,转变为依靠以全要素生产率为标志的新质生产力推动经济增长的模式。在这一过程中,我国的人口发展战略也相应作出调整——从人口大国转向人力资本强国。这意味着,经济增长需要从人口数量优势(劳动力数量优势)转向人口质量优势,从而创造新的人力资本红利。这是我国人口高质量发展的国情背景和理论现实依据,也是我国实现高质量充分就业的逻辑起点。

人口质量(或称为人力资本)的内涵十分丰富,除了教育和培训之外,还应该包含认知技能、非认知技能和营养健康等多个维度。可以说,获得人口高质量发展的前提条件是人力资本的提升。为此,我们以人力资本水平中最常见且最适合进行国际比较的“平均受教育年限”作为参考,观测中国与主要发达国家的平均受教育年限差距和未来变化趋势。

劳动年龄人口的平均受教育年限决定了一个国家的整体人力资本水平。如前所述,人口高质量发展需要依靠更高的人力资本水平作为支撑,这也是实现高质量充分就业的前提条件。当前,与世界发达国家相比,中国的人口高质量发展仍然面临着艰巨的任务。理论上,经济发展水平与人力资本存量之间是正相关的,脱离经济发展阶段单独谈论和比较人力资本水平的高低缺乏科学性。经验事实证明,与发达国家相比,发展中国家的总体人力资本水平偏低。教育投入、师资水平和教育质量等显著影响人力资本的因素均“内生于”经济发展。因此,通过对比相似人均收入水平上的人力资本差距,从而跟踪和判断中国人力资本的发展状况,应该是政府未来关注的重点方向。

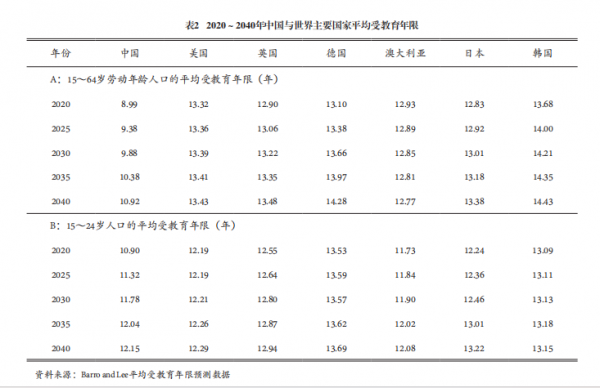

根据国际可比数据(见表2),2020年中国的平均受教育年限达到8.99年,美国、英国、德国、澳大利亚、日本和韩国等发达国家的平均受教育年限为12~14年。与表2主要发达国家平均受教育年限相比,中国与上述国家的平均差距约为4年。需要强调的是,我国人口规模巨大,与日本和韩国相比,实现相似经济发展阶段相同人力资本目标就需要更大的教育投入。尽管2013年以来中国的经济潜在增速有所放缓,但目前仍然保持在5%左右的潜在增长率,远高于发达国家的经济增长速度。因而未来中国与发达国家在人均收入上的差距仍会不断缩小。到2024年中国与表2主要发达国家的平均受教育年限的平均差距将缩小到2.7年。

人力资本存量的变化受到人口结构的影响。通常情况下,30岁及以上年龄组的平均受教育年限不再增加。由于老年人口的人力资本水平相对较低,因而国家整体的人力资本存量增长速度存在非匀速的变化特征。随着年轻人口人力资本水平的持续上升,以及老年人口逐渐退出劳动力市场,中国未来的人力资本存量将持续逼近发达国家水平。表2显示,中国15~24岁年龄组的平均受教育年限在2020年达到10.9年,然而直到2040年,中国劳动年龄人口总体的平均受教育年限才能达到10.9年,这一过程是通过不断增长的年轻人口平均受教育年限实现的。以15~24岁年龄组为例,该年龄组的平均受教育年限从2020年的10.9年提高到2040年的12.2年,平均受教育年限增长了1.25年。2040年,中国15~24岁年龄组的平均受教育年限将超过澳大利亚(12.08年),与美国持平(12.29年),与人力资本存量较高的德国、日本和韩国相比,年轻人口的平均受教育年限差距也在缩小,差距从2020年的1.34~2.63年缩小到2040年的1~1.54年。

中国不断提升的人力资本水平也为高质量就业提供了可能。但是,这里的“高质量就业”还需要考虑人口结构特征。由于年轻人口和老年人口所拥有的人力资本和技能水平存在显著差异,在不同人力资本约束下,高质量就业内涵也应有所不同。简而言之,这里的高质量就业在理论上应该是一个相对概念,所谓“高质量就业”应该是与个体人力资本水平相适应的高质量就业。例如,为低技能劳动者提供一个超出其能力范围的工作岗位并不现实,让高技能劳动者从事一项无法发挥其技能水平的工作岗位也存在资源浪费。因此,高质量充分就业是劳动力市场达到充分就业的条件下,通过人口高质量发展,不断提升劳动者的人力资本水平,政府通过必要政策鼓励企业转型升级,提高岗位和员工之间的匹配程度,从而实现高质量充分就业。在这一过程中,政府应该鼓励新业态和新就业形态的发展,提高社会保障水平和工作环境安全标准,从而不断提升整体就业质量。

高质量充分就业的几个误区

基于高质量充分就业的内涵和规模测算,我们可以正确认识和看待当前各种新的就业形态或经济发展新趋势与高质量充分就业之间的关系。例如,技术进步和人工智能发展与高质量充分就业之间是何种关系,在高质量充分就业的目标下是否存在过度教育问题,高质量充分就业与最低工资采用何种标准,高质量充分就业与社会保障之间是何种关系,以及高质量充分就业与经济潜在增长率之间是何种关系,等等。理清上述问题将有助于我们深入理解高质量充分就业的理论内涵。

高质量充分就业与人工智能的发展。随着经济发展和技术进步,“机器换人”将是一个必然趋势。对于传统工作岗位,机器替代人工操作将成为越来越普遍的现象。人工智能领域的发展可能超出人们的预期,随着智能化时代的到来,低技能、高危险性的工作岗位可能逐渐被机器人所取代。这一现象也引发了人们的担忧,争论的焦点是:为了实现充分就业,是否意味着应该减少机器的使用。

理论上,技术进步或人工智能的发展对就业将产生两种影响:短期替代效应和长期互补效应。替代效应是指传统就业岗位完全或部分被机器人替代,例如,收银员和危险作业人员(如采矿、海底资源开发等就业岗位等)。随着未来人工智能的进一步发展,一些低技能或高危险工作还将持续减少。低技能工作岗位的消失看似影响了短期的充分就业,导致低技能劳动者存在潜在失业风险,在长期却能够提高整体的就业质量。技术进步和人工智能的发展与实现高质量充分就业之间并不矛盾。众所周知,新技术的出现往往会带来新的就业岗位,新技术和新就业并存。即便是机器人的广泛应用也会增加企业对研发人员的需求。新的自动化设备还需要维修人员和设备操作人员,从而产生相关的一系列新的工作岗位。因此,新技术和人工智能仅在短期内对就业造成冲击。只要国家整体的人力资本水平不断提高,从长期来看,新技术和人工智能发展对就业仅会产生结构性的影响。这也是技术进步或人工智能发展对就业产生的第二个效应:长期互补效应。从经济现实来看,从事简单重复性工作的低技能、低人力资本就业者受技术进步和人工智能的影响最大。但也应该看到,经济发展不仅推动技术进步和人工智能的发展,也提升整体人力资本水平。随着平均受教育年限的提高,低技能岗位已不能满足高人力资本劳动力的就业需求。

值得强调的是,在经济发展过程中,劳动力和资本两种生产要素也会发生同步增长。从历史经验来看,没有哪个国家在经济发展过程中仅获得了物质资本增长而人力资本停滞不前。从另一个视角来看,在物质资本推动下所产生的技术进步以及人工智能的广泛应用,恰好成为低技能岗位劳动力短缺的一种补充形式。而后者正是在经济社会发展进程中,人力资本积累到一定程度时的必然结果。因此,我们需要考虑的问题从来都不是过度教育问题,而是教育资源供给与社会需求之间不匹配的问题。此外,一些工作岗位需要危险作业或者工作环境处于高污染环境下,这些传统就业岗位并不属于高质量就业的范畴。随着人工智能的发展,这部分传统就业岗位可以被机器全部或部分地替代,通过减少危险作业反而提升了整体的就业质量。

高质量充分就业与过度教育问题。如上所述,人工智能的广泛应用会引发短期的就业替代效应,然而在长期,人工智能仅改变就业结构而非就业总量。经济发展本身存在两个衍生结果:第一,技术进步带来的自动化和人工智能;第二,平均受教育年限的提高以及高技能人才的快速增长。因此,高质量充分就业与提高人力资本水平之间并不矛盾。或者说,在高质量充分就业下并不存在过度教育问题。我们需要关注的重点是劳动力供给和劳动力需求之间的匹配情况,即结构性失业所导致的非充分就业问题。特别是对于年龄较大的劳动者,技术进步对该群体的就业冲击最大。不同国家因国情差异,在减少结构性失业和周期性失业时采取的措施也不尽相同。

高质量充分就业与最低工资标准。提高最低工资标准与实现高质量充分就业之间是否存在“鱼和熊掌不可兼得”的问题。经济学理论对于最低工资标准所产生的经济影响已经给出明确的回答,如果最低工资标准高于均衡工资率则必然带来非充分就业现象。但是在现实情况下,最低工资标准往往并没有超越均衡工资率。以北京市最低工资标准为例,2025年北京的最低工资标准是小时工资不低于27.7元,月工资不低于2540元。[5]最低工资标准调整基本与物价水平同步。因此,提高最低工资标准对于充分就业几乎不会产生影响。但是通过同步提高最低工资标准,有助于提升货币工资维度上的就业质量,从而有利于实现高质量充分就业。

高质量充分就业与社会保障的提升。与最低工资标准产生的就业影响相似,提高社会保障水平会增加用工成本,从而导致企业减少用工需求。特别是随着人工智能的迅猛发展,机器替代劳动的过程可能会随着社会保障水平的提升而进一步加剧。然而,这是否意味着提高社会保障水平不利于高质量充分就业?答案是否定的。高质量充分就业包含两个层面的目标,即实现充分就业和就业高质量发展。显然,社会保障水平的提升能为劳动者提供更多的保障和权益,从而有利于高质量就业。许多国家的经验表明,经济发展水平的提升会带来社会保障水平的提高。根据本文的测算,由于劳动年龄人口绝对数量的减少,中国的充分就业规模也会持续下降,满足充分就业所需的就业岗位数量也会同比例减少,这一趋势正好与提高社会保障水平所产生的就业规模效应一致。因此,提高社会保障水平与实现高质量充分就业目标并不冲突。

高质量充分就业与潜在增长率的关系。高质量充分就业的前提是保证失业率等于自然失业率(或摩擦性失业率)。因此减少市场非均衡条件下的结构性失业和周期性失业是政府的首要目标。政府需要特别关注的是,经济周期波动所产生的因需求不足导致的非充分就业问题。在宏观经济中往往表现为实际增长率低于潜在增长率,在劳动力市场中表现为实际调查失业率高于自然失业率。因此,潜在增长率和实际GDP增长率的相对值也是判断经济是否处于充分就业状态的重要参考指标。例如,根据我们的测算,中国在“十五五”时期(2026~2030年)平均潜在增长率能够达到4.5%,如果在“十五五”时期的平均实际国民生产总值增长率高于4.5%,就基本可以确保我国实现充分就业目标。此外,根据中国中长期潜在增长率预测结果,2021~2035年中国的平均潜在增长率能够达到4.53%。[6]如果中国未来10年实际增长率能够达到这一水平,就基本可以实现充分就业总量目标。

高质量充分就业与新就业形态之间的关系。实现高质量充分就业并不意味着所有就业形态都属于“正规就业”。经济社会的发展总是超出人们的预期,随着互联网科技和数字经济的发展,新的就业形态层出不穷,如网约车、网约配送员、互联网医疗等。新的就业形态可以打破传统的就业模式,通过灵活的就业方式提供生产和服务。这些新的就业形态与技术进步、互联网发展甚至与未来的人工智能交叉融合。新就业形态不会跳脱经济发展阶段,而是在经济发展不断出现的新需求下所创造出的新就业模式,是传统就业模式的一种有效补充。因此,鼓励新的就业形态发展也有助于实现高质量充分就业。在这一过程中,政府需要及时为新的就业提供相应的权益保障,从而促进高质量充分就业目标的实现。

结论和政策建议

高质量充分就业的内涵中包含短期需求管理和长期制度建设两个层面。充分就业并非失业率为零时的就业,而是指失业率等于摩擦性失业或自然失业率时的就业水平。因此,“就业优先政策”并不等于我们可以忽视宏观经济增长,达到潜在经济增长率的经济增长速度可以更好地保证劳动力市场实现充分就业。短期来看,政府应该将中国的潜在增长率和自然失业率作为参考指标,根据实际经济增长率和不断变化的调查失业率进行需求管理,通过税收和金融政策的改革提高总需求;长期来看,政府需要根据不断变化的社会经济发展需求及时调整劳动力市场规制和社会保障水平,动态调整并提升高质量就业的内涵。

高质量就业和实现充分就业之间并不矛盾。经济社会发展在人力资本水平上的表现是,平均受教育年限提升、教育质量的提高、认知技能和非认知技能的改善、营养健康的提高,等等;在就业上的表现是,劳动力市场对低技能就业的需求减少、高技能就业的需求增长、新就业形态和灵活就业不断增加。可以看出,人力资本提升和高技能就业增长、低技能就业减少是同步发生的。因此,在高质量充分就业的理念下并不存在过度教育,高人力资本有助于不同行业间和不同职业间的工作转换,从而减少结构性失业。

中国未来15~64岁劳动年龄人口数量还在不断减少,因此充分就业规模是不断递减的。根据本文的测算,在“十五五”时期(2026~2030年),中国的充分就业规模均值约为7.166亿,充分就业规模从2026年的7.219亿减少到2035年的6.994亿。因此,达到充分就业时的岗位数量也会相应递减。这一变化恰好与技术进步和人工智能的发展产生的就业影响一致。可以说,人力资本水平的提升是实现高质量就业的前提。高质量就业规模的增加和充分就业规模的减少是中国劳动力市场发展的未来趋势,这两个目标并不冲突。正因如此,提高最低工资标准、完善女性生育友好型政策和提升社会保障水平都是高质量就业的具体表现形式。此外,政府还应该根据动态变化的劳动力市场需求,鼓励新就业形态的发展并在政策上给予一定的支持。

(本文系中国社会科学院青年人才“培远计划”资助)

注释

[1]蔡昉:《数字经济时代促进高质量充分就业》,《财经智库》,2022年第6期。

[2]M. Friedman, "The Role of Monetary Policy," American Economic Review, 1968, Vol. 58, pp. 1-17.

[3]陆旸、蔡昉:《人口结构变化对潜在增长率的影响:中国和日本的比较》,《世界经济》,2014年第1期。

[4]陆旸、蔡昉:《从人口红利到改革红利:基于中国潜在增长率的模拟》,《世界经济》,2016年第1期。

[5]《北京市人力资源和社会保障局 北京市总工会 北京企业联合会/北京市企业家协会 北京市工商业联合会关于调整北京市2025年最低工资标准的通知》,2025年7月24日,https://rsj.beijing.gov.cn/xxgk/2024zcwj/202507/t20250725_4158456.html。

[6]蔡昉、李雪松、陆旸:《中国经济将回归怎样的常态》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》,2023年第1期。

责 编∕韩 拓 美 编∕周群英

The Theoretical Connotation and Scale Measurement of High-Quality Full Employment

Lu Yang

Abstract: Promoting high-quality full employment is of vital importance to national economy and people's livelihood, and it represents a new orientation and mission of employment work in the new era and new journey. The connotation of high-quality full employment encompasses two dimensions: achieving full employment and improving employment quality. The former relies on aggregate demand, while the latter depends on policy guarantees. Two typical facts will emerge in China's labor market. First, as the absolute number of the working-age population (aged 15-64) decreases, the scale of China's full employment will continue to decline in the future. The calculation in this paper shows that the scale of China's full employment during the "15th Five-Year Plan" period will be 716.6 million. Therefore, a decline in the actual employment scale does not necessarily indicate insufficient employment; it is also necessary to make judgments by combining it with the future scale of full employment. Second, with the improvement of human capital level, the scale of the population capable of undertaking high-quality employment positions will inevitably continue to expand. Driven by these two trends, there is no conflict between the goal of achieving high-quality employment and the goal of achieving full employment. It can be said that realizing high-quality full employment is a natural outcome of the future development trend of China's economy and society. Under this trend, the jobs replaced by the application of robots and the development of artificial intelligence are precisely those simple and repetitive jobs that fall outside the scope of high-quality employment.

Keywords: high-quality full employment, natural rate of unemployment, human capital, scale measurement, new forms of employment