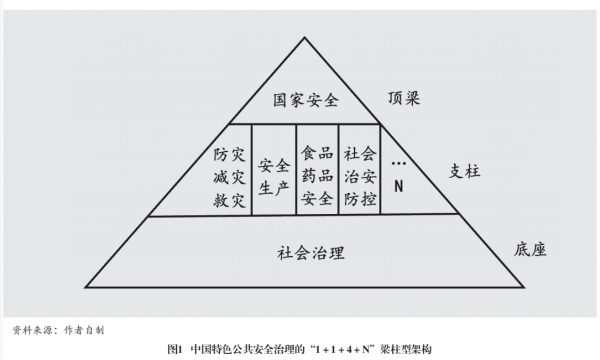

【摘要】公共安全治理是国家治理的重要内容,政策文本分析是反映国家治理变化的重要方法。对党和国家重要文献进行政策文本分析发现,党的十八大以来我国公共安全治理活动呈现稳健调适的演化特征,在总体保持稳定的同时,公共安全治理的领域归属从社会治理转向国家安全,具体目标从健全体系转向完善机制,关注对象从传统风险转向新兴风险,工作重心从事后处置转向事前预防,实现方法从传统手段转向科技赋能。经过稳健调适,我国逐渐形成一个“1+1+4+N”的梁柱型公共安全治理框架,即以总体国家安全观为统领,以完善社会治理体系为基础,以防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、社会治安防控四个领域为基本盘,不断吸纳生物安全、个人信息保护、人工智能等新兴风险领域。

【关键词】公共安全 稳健调适 梁柱架构 国家安全 文本分析

【中图分类号】D61 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.15.010

【作者简介】钟开斌,中央党校(国家行政学院)应急管理研究院副院长、教授、博导,中国应急管理学会秘书长。研究方向为应急管理、风险治理、国家安全、国家治理、公共政策,主要著作有《应急管理十二讲》、《新时代防范化解重大风险基本问题研究》、《应急决策——理论与案例》、《危机管理:转型期中国面临的挑战》(合著)等。

公共安全治理是国家治理的重要组成部分。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央立足筑牢国家安全屏障、推动中国式现代化行稳致远,就加强我国公共安全治理作出一系列重大决策部署,推动我国公共安全工作迈上新台阶。[1]党的二十届三中全会把公共安全列为推进国家安全体系和能力现代化的重要内容,就完善公共安全治理机制作出战略部署。2025年2月28日,习近平总书记在主持二十届中央政治局第十九次集体学习时强调:“要完善公共安全体系,推动公共安全治理模式向事前预防转型”。[2]善于根据内外部环境的变化主动进行自我革新、完善和提高,形成与时俱进的强大适应能力和学习能力,被认为是中国共产党不断取得成功的关键要素。[3]公共安全治理是中国共产党领导推进国家治理体系和治理能力现代化的一个重要领域。党的十八大以来,我国公共安全治理的发展变化过程表现出稳健调适的特征——在保持总体持续稳定的同时,党和国家会根据发展环境和经济社会条件的变化,及时对公共安全治理活动进行调整完善,从而不断增强公共安全治理工作的适应性、针对性和有效性。

引言

公共安全是指公民、法人或其他组织进行正常的生产生活、工作学习、休闲社交等活动所需要的稳定的外部环境和良好的社会秩序,“一般指不特定多数人的生命、健康和公私财产的安全”。[4]公共安全治理是指以政府为中心的多方主体,建立各种必要的应对机制,采取一系列必要的应对措施,对公共安全事务进行安排和处置,以维护良好的社会秩序、保护公民的合法权益、保障社会各项活动正常进行的过程。公共安全治理的目的,是“通过多方主体的广泛参与和相互合作,实现公众免于人身伤害或财产损失的价值目标和客观结果”。[5]现有关于公共安全治理的理论研究,主要包括行为理性、社会结构、风险社会三种不同但又密切关联的范式。[6]公共安全治理是中国特色国家治理的重要内容,是推进我国国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。我国现有的公共安全研究,主要围绕基本理论、管理体系、风险评估及治理、公共安全事件应对、信息发布与舆情引导等方面展开。[7]

权变性是现代组织管理的基本属性,强调环境变量对组织管理具有重要影响,管理策略的有效性取决于其与环境的适配程度;管理者必须善于根据内外部环境的变化及时作出调整,制定适合特定情境的管理策略和方法,才能最大限度提升管理效能。中国共产党领导的党政体制具有高适应性的特征,“决策者和政策倡导者能够利用各种形式的实践和实验进行学习和获取必要的经验教训,进而调整政策目标和政策工具以回应不断变化的社会环境”。[8]党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》),在论述进一步全面深化改革的指导思想时指出:“推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应,为中国式现代化提供强大动力和制度保障。”[9]公共安全治理活动的变化,是我国国家治理模式变化的一个重要方面。党的十八大以来,我国发展面临的内部和外部环境发生很大变化,要求建立与之相适配的、不断动态调整变化的公共安全治理模式。从实际情况来看,适应内外部环境变化和公共安全形势发展需要,我国的公共安全治理活动在很多方面也出现显著变化。

党的十八大以来,我国关于公共安全治理的决策部署和实践活动经历了怎样的发展变化过程?在此过程中,公共安全治理活动的各个构成要件有哪些方面是维持不变的,又有哪些方面出现了显著的变化?本文选取党的十八大以来党和国家重要文献,进行政策文本的结构分析和内容分析,刻画我国公共安全治理活动的发展轨迹,总结其中的“变”与“不变”,在此基础上构建伴随实践发展而逐渐形成的中国特色公共安全治理的梁柱型基本架构。

结构与内容:考察公共安全治理演变的两个维度

系统论指出,系统是由各个要素按照一定结构形成的关系复杂、动态变化的有机整体;要素、结构、功能是构成系统的三个基本条件,它们共同决定一个系统的基本形态和运行特征。以塑造和维护公共安全为目标的公共安全治理,是国家治理的组成部分,也是国家治理大系统中的一个子系统。因此,可以从公共安全治理在国家治理总体布局中的结构变化,以及公共安全治理各个内在构成要素的内容变化两个维度,对党和国家重要文献进行政策文本分析,来考察党的十八大以来我国公共安全治理活动的总体演变情况。

结构变化:公共安全治理在国家治理中的位阶、位序。国家治理是指国家领导者通过政策、法令、规定等制度安排,管理和规范国家政治、经济、社会、文化等各方面事务,以维护社会秩序、增进公共利益、推动经济社会发展、实现国家长治久安的过程。国家治理不是一成不变的,而是随着内部和外部环境变化而不断变化。在此过程中,领导者会对国家治理的目标任务和政策策略进行调整,从而确定一定时期内国家治理的重点领域、关键环节、具体任务,并据此对有限的资源进行相应的配置。我国是中国共产党领导的社会主义国家,“中国共产党人的国家治理,既在本质上区别于中国传统统治者的治理国家,又在价值取向和政治主张上区别于西方的治理理论及其主张”。[10]党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,构成了新时代中国共产党治国理政的总体框架。

公共安全是国家治理的基础条件和重要组成部分,维护公共安全和社会秩序是国家的基本职能。中国特色国家治理涉及改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面,塑造和维护公共安全是其中的一个重要方面。作为一项以塑造公共安全和维护社会秩序为核心目标的特殊活动,公共安全治理内嵌于国家治理总体框架之中。换言之,公共安全治理是国家治理大系统的一个子系统,是国家治理中安全稳定领域的一个子领域。根据系统原理,各个子系统的变化会影响整个系统的变化,整个系统的变化也会影响和制约各子系统的变化。党的十八大以来中国特色公共安全治理活动的变化,首先体现在公共安全治理工作在国家治理总体布局中的变化。分析党的十八大以来中国特色公共安全治理活动的变化,首先要观察国家治理总体布局的变化,以及公共安全治理工作在其中的位阶、位序变化。

国家是一个目标多元但资源有限的组织,领导者必须在多样化甚至相互矛盾冲突的目标任务之间进行权衡取舍。[11]在中国特色国家治理总体布局中,与公共安全直接相关的是国家安全和社会治理,三者之间构成包含、并列、交叉等不同的逻辑关系。党和国家重要文献通常会下设若干篇、章、节、目,对一定时期内党和国家的重要工作进行部署安排;不同的“篇—章—节—目”结构编排,很大程度上反映了不同工作在党和国家整体工作中的位置和关系。本研究将对党的十八大以来党和国家重要文献进行结构分析,考察公共安全治理活动在这些重要文献篇章节目中位阶、位序的变化情况。

内容变化:公共安全治理活动的具体任务部署安排。公共安全治理活动的变化,还体现在公共安全治理具体任务安排的变化上,这些具体任务安排由公共安全治理的不同要素共同构成。要素是维持系统运行的最小单位,不同要素通过特定的方式构成复杂的关系网络和层次结构,从而确保系统实现既定的功能。作为一个具有特定功能的复杂系统,公共安全治理同样是一个由相互联系、相互制约的不同要素共同组成的有机整体。针对非常态国家治理活动的应急管理,不同学者提出了不同的要素分类方法。有的将其分为组织、制度、行为、资源等;[12]有的认为可分为法律法规、体制机构(包括公共部门和私人部门)、机制与规则、能力与技术、环境与文化;[13]有的从思想观念、管理体制、管理过程以及运行机制等维度进行划分;[14]有的将其细分为管理客体(突发事件属性)、管理主体(应急管理组织)、管理目标(应急管理价值)、管理规范(应急管理制度)、管理保障(应急管理资源)、管理方法(应急管理技术)、管理环境(应急管理文化)等。[15]

基于管理的一般要素,结合我国公共安全治理的特殊情境,可以把中国特色公共安全治理活动的内在要素分为五个主要方面,它们共同构成一定时期内公共安全治理活动的具体任务安排。一是治理目标(治理愿景),即公共安全治理活动的任务要求和努力方向,也就是通过开展公共安全治理活动最终要实现的功能和达成的效果,包括长远的总体目标和短期的具体目标。二是治理对象(治理客体),即威胁公共安全的各种风险或事件,包括自然灾害、安全事故、传染病疫情、社会稳定威胁、生物安全威胁、人工智能风险等。三是治理主体,即参与公共安全治理活动的各种组织和人员,包括各级党委、政府及其有关部门、基层组织、企事业单位、社会团体、公众个人等。四是治理过程(治理环节),即开展公共安全治理活动的重点阶段,也就是在事前源头治理与风险防控、事中应急处置与抢险救援、事后恢复重建与学习反思等全周期活动过程中,如何对各环节进行权衡排序。五是治理方法(治理工具),即开展公共安全治理活动所运用的具体工作方式、工具手段,涵盖政治、经济、社会、科技、文化等多样化的方法。

公共安全治理具体任务安排的变化,主要通过观察和比较党和国家重要文献中对公共安全治理各个内在要素的描述情况进行测度。在党和国家重要文献“篇—章—节—目”的结构编排中,公共安全治理通常作为“节”来呈现,对特定时期内公共安全治理工作的目标任务、重点领域、关键环节、策略方法等作出具体安排。在党的十八大以来的不同时间节点,我国公共安全治理的具体任务安排呈现“变”与“不变”相互交织的特征,有的要素保持基本稳定,有的则发生了比较大的变动。本研究将围绕公共安全治理的目标、对象、主体、过程、方法五个内在要素,对党的十八大以来党和国家重要文献中关于公共安全治理的具体任务安排进行内容分析,考察其跨时段变化情况。

研究方法与资料来源。本文采取政策文本分析方法,系统梳理党的十八大以来党和国家重要文献中与公共安全治理相关的信息,从公共安全治理在国家治理整体布局中的结构变化,以及公共安全治理内在要素的内容变化两个方面进行跨时段观察比较,揭示中国特色公共安全治理活动的发展过程。政策文本分析是一种通过深入分析政策文本的内容、结构和语境,揭示政策制定者的意图、政策背后的逻辑和政策实施可能带来的影响的研究方法。近年来,公共管理与公共政策领域越来越多地应用文本分析方法,并更广泛地运用政策文献计量方法来挖掘政策文献的结构属性。[16]通过收集更为高频的文本数据并将文本数据与更加丰富的数据源相结合,文本分析逐渐从分析文本的结构化特征向非结构化特征、从开展描述性推论向因果推论发展。[17]

本研究收集的党的十八大以来党和国家重要文献,主要包括三个方面。一是历次党代会审议通过的报告和历次中央全会审议通过的决定或建议;二是习近平总书记关于公共安全治理的重要论述,包括作出的重要指示批示,出席党和国家重要会议、主持中央政治局相关集体学习会、参加重要活动时发表的重要讲话;三是历年国务院政府工作报告。按照“篇—章—节—目”的结构编排,本研究对党和国家重要文献中与公共安全治理相关的内容进行分类编码,从章节的结构和条目的内容分别确定公共安全治理的结构属性和内容属性,进而开展跨时段比较研究。以党的二十届三中全会审议通过的《决定》为例,除引言和结束语外,《决定》共有15个部分,分总论(第一部分)、分论(第二至第十四部分主要从经济、政治、文化、社会、生态文明、国家安全、国防和军队等方面部署改革)、党建(第十五部分)三大板块,内容条目通篇排序,开列60条。[18]三大板块相当于“篇”,15个部分相当于“章”,第13章“推进国家安全体系和能力现代化”下设的“(51)完善公共安全治理机制”相当于“节”(“条”),该“节”中的“完善安全生产风险排查整治和责任倒查机制”相当于“目”。

“变”与“不变”:我国公共安全治理的稳健调适演化特征

围绕公共安全治理的总体结构与具体内容两个维度,通过对党和国家重要文献进行文本分析发现,党的十八大以来,我国发展环境和国家治理模式发生深刻复杂变化,中国特色公共安全治理活动呈现“变”与“不变”相互交织的稳健调适演化特征——在保持总体持续稳定的同时,公共安全治理的总体结构和具体内容因时因势不断调整优化。

公共安全治理的“变”。适应党的十八大以来国家发展环境和国家治理模式的变化,中国特色公共安全治理活动出现明显变化,这同时体现在结构上的战略性调整和内容上的策略性优化两个方面。

从结构上的战略性调整来看,党的十八大以来,以党的十八届五中全会和党的十九届五中全会为重要时间节点,国家安全、公共安全、社会治理三项工作在党和国家重要文献中的位阶、位序发生较大变化,三者之间先后形成了三种不同的关系模式。伴随国家安全逐渐取代社会治理成为更高位阶的重要议题,公共安全治理的结构归属相应地从社会治理领域转向国家安全领域。

一是社会治理-公共安全-国家安全模式。以社会治理为统领,把公共安全作为社会治理的一部分,把国家安全作为公共安全的一部分,三者之间依次形成包含和被包含的关系。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在专章“创新社会治理体制”下设一节“健全公共安全体系”,并在该节中对国家安全工作进行部署,提出“设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全”。

二是社会治理-“公共安全+国家安全”模式。以社会治理为统领,把公共安全和国家安全作为社会治理的两个不同部分,公共安全与国家安全之间为并列关系。党的十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中,“加强和创新社会治理”部分把公共安全和国家安全作为两项重要任务进行部署,强调健全公共安全体系,建立国家安全体系。党的十九大报告延续这种表述,在专章“提高保障和改善民生水平,加强和创新社会治理”下设“打造共建共治共享的社会治理格局”“有效维护国家安全”等节。党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中,专章“坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,保持社会稳定、维护国家安全”下设第三节“健全公共安全体制机制”和第五节“完善国家安全体系”,分别对公共安全和国家安全工作作出部署。

三是国家安全-“公共安全+社会治理”模式。以国家安全为统领,把公共安全和社会治理作为国家安全的两个不同部分,公共安全和社会治理之间为并列关系。党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》列出专章“统筹发展和安全,建设更高水平的平安中国”进行战略部署,提出加强国家安全体系和能力建设、确保国家经济安全、保障人民生命安全、维护社会稳定和安全四个方面的具体任务。党的二十大报告以专章的形式对“推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定”进行深入系统阐述、作出全面战略部署,并在该专章下设“提高公共安全治理水平”和“完善社会治理体系”等节,分别对公共安全治理和社会治理工作进行部署安排。党的二十届三中全会审议通过的《决定》延续了这种表述,在专章“推进国家安全体系和能力现代化”中下设“完善公共安全治理机制”和“健全社会治理体系”等节。

从内容上的策略性优化来看,党的十八大以来,中国特色公共安全治理活动在总体结构上进行战略性调整的同时,也不断推进具体内容的策略性优化,更加明晰特定时期的任务要求。具体而言,公共安全治理内容上的策略性优化,主要体现在治理目标、治理对象、治理过程、治理方法四个方面。

在治理目标上,从健全体系转向完善机制。体系是不同要素组成的整体结构,机制是要素之间的具体运作方式。在中国的语境中,公共安全治理体系通常包括领导体制、运行机制、制度规则、技术能力、文化环境等不同方面,公共安全机制是公共安全体系的一个重要组成部分。党的十八大以来,我国公共安全治理的具体目标逐渐从健全公共安全体系转向更加注重完善公共安全机制,也就是从强调战略设计逐步转向强调策略实施。党的十八届三中全会、党的十八届五中全会和党的十九大使用的都是“健全公共安全体系”的表述,2015年5月29日进行的十八届中央政治局第二十三次集体学习也以健全公共安全体系为主题。党的十九大之后,随着公共安全治理的总体战略设计基本形成,中央重大决策部署中关于公共安全治理机制建设的内容逐渐增多。党的十九届四中全会提出“健全公共安全体制机制”;党的二十届三中全会以“完善公共安全治理机制”为主题对公共安全治理工作进行部署安排,提出完善大安全大应急框架下应急指挥机制、安全生产风险排查整治和责任倒查机制等具体的机制建设任务;2025年国务院政府工作报告提出健全社会心理服务体系和危机干预机制等任务要求。

在治理对象上,从传统风险转向新兴风险。我国传统的公共安全治理对象主要包括防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、社会治安防控,这四个领域构成中国特色公共安全治理的基本盘。十八届中央政治局就健全公共安全体系进行的第二十三次集体学习重点部署了防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、社会治安防控四个方面的工作。党的十八大以来,随着经济社会发展情况变得更加复杂,影响公共安全的因素日益增多,以网络信息安全、生物安全、人工智能风险为代表的新兴风险日益受到关注,被逐渐纳入我国公共安全治理的范畴。在网络信息安全方面,党的十八届三中全会提出加大依法管理网络力度,加快完善互联网管理领导体制,确保国家网络和信息安全;党的二十大报告提出加强个人信息保护;党的二十届三中全会提出加强网络安全体制建设;2025年国务院政府工作报告提出依法严厉打击黑恶势力、电信网络诈骗等违法犯罪活动。在生物安全方面,党的二十大报告、党的二十届三中全会都提出健全生物安全监管预警防控体系。在人工智能安全方面,党的二十届三中全会提出建立人工智能安全监管制度。2025年2月28日,在主持二十届中央政治局第十九次集体学习时,习近平总书记从加强防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、网络安全、人工智能安全等方面,提出进一步强化公共安全治理工作的重点任务要求。

在治理过程上,从事后处置转向事前预防。党的十八大以来,党和国家在公共安全治理全过程不同阶段的注意力配置发生变化,事前预防成为公共安全治理的重点环节。党的十八届三中全会提出建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系。2015年5月29日,在主持十八届中央政治局第二十三次集体学习时,习近平总书记强调:“坚持关口前移,加强日常防范,加强源头治理、前端处理”。党的十九大将打好防范化解重大风险攻坚战置于“三大攻坚战”的首位。党的十九届四中全会再次提出要建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系。2019年1月21日,习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上指出:“防范化解重大风险,是各级党委、政府和领导干部的政治职责”。[19]同年11月29日,在主持十九届中央政治局第十九次集体学习时,习近平总书记强调:“要健全风险防范化解机制,坚持从源头上防范化解重大安全风险。”党的二十大报告提出,“坚持安全第一、预防为主,建立大安全大应急框架”,明确要求“推动公共安全治理模式向事前预防转型”。[20]2025年2月28日,在主持二十届中央政治局第十九次集体学习时,习近平总书记再次强调,要“推动公共安全治理模式向事前预防转型”“着力防范重点领域风险”。

在治理方法上,从传统手段转向科技赋能。党的十八大以来,随着新一轮科技革命和产业变革兴起,我国公共安全治理方法历经变革,从以传统手段为主向更加注重现代科技赋能转变。2015年5月29日,习近平总书记在主持十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出:“要积极推广应用新技术、新设备、新工艺,高度重视大数据、云计算、物联网、智慧工程等现代信息技术的应用,不断提高公共安全装备水平。”[21]2019年11月29日,习近平总书记在主持十九届中央政治局第十九次集体学习时强调:“要强化应急管理装备技术支撑,优化整合各类科技资源,推进应急管理科技自主创新,依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平。”[22]2025年2月28日,在主持二十届中央政治局第十九次集体学习时,习近平总书记再次强调,要“注重运用现代科技手段提高社会治理效能”。为推动科技更好地赋能公共安全治理工作,党的十八大以来,国家陆续出台《关于加快应急产业发展的意见》(国办发〔2014〕63号)、《“十四五”应急物资保障规划》(2022年)、《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》(工信部联安全〔2023〕166号)、《关于加快应急机器人发展的指导意见》(应急〔2023〕148号)等政策文件。

公共安全治理的“不变”。党的十八大以来,在结构上战略性调整和内容上策略性优化的同时,我国的公共安全治理活动在工作定位以及治理目标、治理对象、治理主体等多个方面基本保持稳定。

公共安全治理的重要地位得以延续。党的十八大以来,党和国家将公共安全纳入国家治理的总体布局进行系统谋划,公共安全治理成为党的十八大以来党和国家重要文献的重要内容。习近平总书记强调:“公共安全是国家安全的重要体现,一头连着经济社会发展,一头连着千家万户,是最基本的民生。”[23]党的十八届三中全会就健全公共安全体系提出体制机制改革任务,党的十八届四中全会提出加强公共安全立法、推进公共安全法治化的要求,党的十八届五中全会就健全公共安全体系作出部署安排。党的十九大报告继续就健全公共安全体系提出要求,强调要树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想;党的二十大报告就完善公共安全体系作出部署,强调坚持安全第一、预防为主,推动公共安全治理模式向事前预防转型,提高公共安全治理水平;党的二十届三中全会就完善公共安全治理机制提出要求。中央政治局先后就健全公共安全体系、切实维护国家安全和社会安定、加强国家应急管理体系和能力建设、切实做好国家安全工作、建设更高水平平安中国等主题进行集体学习。

公共安全治理的总体目标得以延续。公共安全关乎人民福祉、社会稳定和国家长治久安。党的十八大以来,确保国家安全、社会安定、人民安宁的总体目标贯穿我国公共安全治理工作之中。党的十八届三中全会提出,全面推进平安中国建设,维护国家安全,确保人民安居乐业、社会安定有序。2015年5月29日,在主持十八届中央政治局第二十三次集体学习时,习近平总书记强调,要努力为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网。党的十八届五中全会指出,要健全公共安全体系,切实维护人民生命财产安全。党的十九大报告提出,建设平安中国,加强和创新社会治理,维护社会和谐稳定,确保国家长治久安、人民安居乐业。党的十九届四中全会提出,确保人民安居乐业、社会安定有序,建设更高水平的平安中国。党的二十大报告提出,推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定。党的二十届三中全会提出,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。2025年2月28日,习近平总书记在主持二十届中央政治局第十九次集体学习时强调,建设更高水平平安中国,事关事业兴旺发达、事关人民美好生活、事关国家长治久安。

公共安全治理的基本盘得以延续。党的十八大以来我国把网络信息安全、生物安全、人工智能风险等新兴风险纳入公共安全治理范畴,而防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、社会治安防控一直是我国公共安全治理的重点领域,构成我国公共安全治理的基本盘。党的十八届三中全会从保障食品药品安全、深化安全生产管理体制改革、健全防灾减灾救灾体制、加强社会治安综合治理四个方面对健全公共安全体系作出部署安排;党的十八届五中全会、党的十九大等延续了这种表述。纵观党的十八大以来党和国家重要文献关于公共安全治理的任务安排,虽然工作重点有所不同,但基本涵盖了这四个主要领域。较大的变化出现在党的十九届四中全会,将“完善社会治安防控体系”与“健全公共安全体制机制”并列作为加强和创新社会治理、建设更高水平平安中国的重要任务,这意味着社会治安防控成为与公共安全治理并列的任务。党的十九届五中全会将公共安全治理与社会治理并列安排,共同作为国家安全两项平行的重点任务,社会治安防控被划入社会治理领域。党的二十大报告和党的二十届三中全会《决定》延续了该表述。

公共安全治理的多方主体得以延续。党的十八大以来,我国公共安全治理始终坚持共建共治共享的理念,打造党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的共同体,发挥各方的积极性、主动性和创造性。2015年5月29日,在主持十八届中央政治局第二十三次集体学习时,习近平总书记对公共安全治理的多方共治责任提出明确要求:各级党委和政府要承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任;要坚持群众观点和群众路线,拓展人民群众参与公共安全治理的有效途径;积极引导社会舆论和公众情绪,动员全社会的力量来维护公共安全。纵观党的十八大以来党和国家重要文献关于公共安全治理的具体任务安排,都在体现和落实党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的多方共治要求。

基本演化特征:稳健调适。纵观党的十八大以来我国公共安全治理总体结构和具体内容的发展过程,呈现一种“变”与“不变”相互交织的稳健调适特征。其中,稳健具体表现为公共安全治理“不变”的特征,即总体上保持持续稳定;调适具体表现为公共安全治理“变”的特征,即根据内部和外部环境的变化因时因势不断调整优化。具体而言,公共安全治理“不变”的稳健特性,体现在此项工作的重要性以及治理目标、治理对象、治理主体等具体任务安排方面总体保持稳定;公共安全治理“变”的调适特性,体现在公共安全治理的总体结构和具体内容方面发生调整。结构上的变化表现为公共安全治理在国家治理总体布局中的领域归属从社会治理转向国家安全;内容上的变化表现为公共安全治理的具体目标从健全体系转向完善机制,关注对象从传统风险转向新兴风险,工作重心从事后处置转向事前预防,实现方法从传统手段转向科技赋能。

学术界曾运用“内核-边层”分析框架对中国改革进行政治学解读,把以边层启动和内核调控为基本特征的中国改革称为“可控的放权式改革”。[24]借用“内核-边层”分析框架可以发现,党的十八大以来,中国特色公共安全治理的稳健调适过程是一个内核维持基本不变而边层适时进行调整的过程,呈现“稳中有变、稳中求进、以变促稳”的演化轨迹。习近平总书记在论述战略和策略的关系时强调:“要把战略的原则性和策略的灵活性有机结合起来,灵活机动、随机应变、临机决断,在因地制宜、因势而动、顺势而为中把握战略主动”。[25]政策多变和政策固化是公共政策中一对永恒的矛盾,“公共政策的调适性稳定是政策系统与外部环境的精妙平衡与和谐共生”。[26]中国特色公共安全治理的稳健调适过程,是中国共产党将战略性坚守与策略性调整相结合的思路的集中反映,呈现典型的调适性稳定特征。

框架建构:“1+1+4+N”的梁柱型公共安全治理结构

经由党的十八大以来的稳健调适过程,中国特色公共安全治理活动逐渐形成一个由顶梁、支柱和底座共同组成的“1+1+4+N”的梁柱型架构(见图1)。这个架构以总体国家安全观为统领,以防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、社会治安防控四大领域为基本面,以完善社会治理体系为基础,不断吸纳个人信息安全、生物安全等新兴风险领域。

顶梁:坚持以总体国家安全观为统领。党的十八大以来,面对世界百年未有之大变局下波谲云诡、复杂多变的安全环境,以习近平同志为核心的党中央提出总体国家安全观,并将其列为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一,“标志着安全问题已经从此前的行政管理层面上升到了国家战略层面”。[27]在党的十八大以来党和国家的重要文献中,国家安全是实现中华民族伟大复兴的中国梦、保证人民安居乐业的“头等大事”,是“民族复兴的根基”,是“中国式现代化行稳致远的重要基础”;“国家安全工作是党治国理政一项十分重要的工作,也是保障国泰民安一项十分重要的工作”;[28]“必须坚定不移贯彻总体国家安全观,把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程,确保国家安全和社会稳定”。[29]

随着国家安全超越社会治理成为位阶更高的重大战略任务,公共安全治理的领域归属也逐渐从社会治理转向国家安全,公共安全治理工作逐渐由社会治理的组成部分变为国家安全工作的重要组成部分。适应结构的调整变化,做好公共安全治理工作必须坚持以总体国家安全观为统领,自觉将其作为国家治理的重要组成部分,放在主动塑造和积极维护国家安全、努力建设更高水平平安中国的总体框架下进行统筹谋划。2015年5月29日,习近平总书记在主持十八届中央政治局第二十三次集体学习时强调,要“自觉把维护公共安全放在维护最广大人民根本利益中来认识,放在贯彻落实总体国家安全观中来思考,放在推进国家治理体系和治理能力现代化中来把握”。[30]党的二十大报告提出,要“建立大安全大应急框架,完善公共安全体系”。党的二十届三中全会《决定》强调,“完善大安全大应急框架下应急指挥机制”。

底座:推进社会治理现代化。党的十八大以来,公共安全治理与社会治理被一并列为国家安全和社会稳定的重要任务。国家治理是一个兼具常态治理和非常态治理的复合体,在以规则为基础的常态和以问题为导向的应急态之间还存在第三种模糊形态——“转换态”。[31]其中,非常态治理主要是对各种风险挑战和矛盾问题等非常规情形的治理,常态治理主要是对一般条件和常态情形的治理。作为国家治理的一个子领域和一项标本兼治的全周期活动,公共安全治理必须延伸至前端常态的源头治理和后端非常态的应急管理。其中,作为前端常态化源头治理的社会治理构成公共安全治理的底座。良好的社会治理能够促进社会秩序的稳定和平衡发展,从根源上避免或减少公共安全风险的发生,进而在更深层次主动塑造公共安全。

筑牢公共安全治理的底座,夯实公共安全治理的常态化基础,必须坚持源头治理、预防为主,加快推进社会治理现代化,增强社会治理效能,积极推进更高水平平安中国建设。要坚持以人民为中心的发展思想,进一步健全党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,打造共建共治共享的社会治理格局,确保社会既充满生机活力又保持安定有序,让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。尤其是,要坚持和发展好新时代“枫桥经验”,建设平安和谐社会,最大限度从源头上避免或减少各类社会矛盾纠纷的产生,大力提升维护社会稳定的能力。

支柱:强化重点领域治理。在中国特色公共安全治理梁柱型架构中,防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、社会治安防控等传统公共安全领域,以及网络信息安全、生物安全、人工智能等新兴安全领域构成支柱,发挥着承上启下的重要作用。党的二十大报告强调:“我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,各种‘黑天鹅’、‘灰犀牛’事件随时可能发生。”[32]伴随新技术、新产业、新业态、新模式的快速发展,威胁公共安全的因素日益增多;特别是人工智能的迅猛发展和广泛应用,带来新的极端风险(如加剧大规模失业、助长恐怖主义或技术失控)。[33]同时,随着经济社会日益成为一个复杂巨系统,各种风险相互之间更容易耦合叠加、传导演化、交织震荡成为一个风险综合体,产生错综复杂的连锁联动效应。

建强公共安全治理的支柱,要坚持系统谋划、总体设计,通过抓好各个重点领域的安全为整体公共安全乃至国家整体安全创造条件。一方面,要进行前瞻性、全局性、战略性谋划,科学预判经济社会发展过程中可能出现的各类公共安全风险,有针对性地提前做好思想准备和工作准备;另一方面,在做好各个重点领域公共安全治理工作的同时,要健全跨地区、跨部门、跨行业、跨层级协作机制,增强跨域协同研判决策和应急处置能力,有效防范各类风险连锁联动效应。

(本文系中国社会科学院研究阐释党的二十届三中全会精神重大创新项目“公共安全治理机制研究”的阶段性成果,项目编号:2024YZD016;博士研究生韩馨蕊对本文亦有重要贡献)

注释

[1]钟开斌:《习近平关于公共安全的重要论述:一个总体框架》,《上海行政学院学报》,2020年第2期。

[2]《坚定不移贯彻总体国家安全观 把平安中国建设推向更高水平》,《人民日报》,2025年3月2日,第1版。

[3]俞可平、托马斯·海贝勒、安晓波主编:《中共的治理与适应:比较的视野》,北京:中央编译出版社,2015年。

[4]吕伟、刘丹:《公共安全与应急管理:模型与方法》,北京:人民出版社,2017年,第1页。

[5]严佳、张海波:《公共安全及其治理:理论内涵与制度实践》,《南京社会科学》,2022年第12期。

[6]颜烨:《公共安全治理的理论范式评述与实践整合》,《北京社会科学》,2020年第1期。

[7]汤志伟、钟宗炬:《基于CSSCI的国内公共安全研究知识图谱分析》,《现代情报》,2017年第2期。

[8]王绍光:《学习机制与适应能力:中国农村合作医疗体制变迁的启示》,《中国社会科学》,2008年第6期。

[9]《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉辅导读本》,北京:人民出版社,2024年,第147页。

[10]王浦劬:《国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系》,《国家行政学院学报》,2014年第3期。

[11]吕冰洋、张兆强:《地方政府的多目标治理:事实与规律》,《财经问题研究》,2022年第6期。

[12]高小平:《中国特色应急管理体系建设的成就和发展》,《中国行政管理》,2008年第11期。

[13]薛澜:《中国应急管理系统的演变》,《行政管理改革》,2010年第8期。

[14]肖晞、陈旭:《公共卫生安全应急管理体系现代化的四重含义》,《学习与探索》,2020年第4期。

[15]钟开斌:《国家应急管理体系:框架构建、演进历程与完善策略》,《改革》,2020年第6期。

[16]李江等:《用文献计量研究重塑政策文本数据分析——政策文献计量的起源、迁移与方法创新》,《公共管理学报》,2015年第12期。

[17]黄萃、吕立远:《文本分析方法在公共管理与公共政策研究中的应用》,《公共管理评论》,2020年第4期。

[18]习近平:《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》,《求是》,2024年第16期。

[19]《习近平谈治国理政》第三卷,北京:外文出版社,2020年,第223页。

[20]《中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编》,北京:人民出版社,2022年,第44页。

[21]中共中央党史和文献研究院:《习近平关于总体国家安全观论述摘编》,北京:中央文献出版社,2018年,第144页。

[22]中共中央党史和文献研究院:《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》,北京:中央文献出版社,2020年,第81页。

[23]中共中央文献研究室:《习近平关于全面建成小康社会论述摘编》,北京:中央文献出版社,2016年,第151页。

[24]徐勇:《内核-边层:可控的放权式改革——对中国改革的政治学解读》,《开放时代》,2003年第1期。

[25]习近平:《以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业》,《求是》,2025年第1期。

[26]陈水生、祝辰浪:《中国公共政策调适性稳定的内在机理与实现路径》,《政治学研究》,2022年第3期。

[27]钟开斌、薛澜:《以理念现代化引领体系和能力现代化:对党的十八大以来中国应急管理事业发展的一个理论阐释》,《管理世界》,2022年第8期。

[28]《习近平谈治国理政》第四卷,北京:外文出版社,2022年,第389页。

[29]《习近平著作选读》第一卷,北京:人民出版社,2023年,第43页。

[30]中共中央文献研究室:《习近平关于社会主义社会建设论述摘编》,北京:中央文献出版社,2017年,第150页。

[31]刘一弘、高小平:《风险社会的第三种治理形态——“转换态”的存在方式与政府应对》,《政治学研究》,2021年第4期。

[32]《党的二十大报告辅导读本》,北京:人民出版社,2022年,第24页。

[33]Y. Bengio, G. Hinton, A. Yao et al., “Managing Extreme AI Risks Amid Rapid Progress,“ Science, 2024(384), 6698.

Robust Adaptation: The Evolutionary Characteristics of Public Safety Governance in China

Zhong Kaibin

Abstract: Public safety governance is a critical component of national governance, and policy text analysis serves as an important method for reflecting changes of national governance. By analyzing key policy documents from the Communist Party of China (CPC) and the Chinese government, this article finds that since the 18th National Congress of the CPC, China's public safety governance has exhibited an evolutionary characteristic of robust adaptation. While maintaining overall stability and consistency, its structural location has shifted from social governance to national security, its specific objective has transitioned from system-building to mechanism refinement, its focus has expanded from traditional risks to emerging risks, its operational emphasis has moved from post-incident response to preventive measures, and its methodologies have evolved from traditional approaches to technology-enabled solutions. Through this process of robust adaptation, China has gradually established a "1+1+4+N" pillar-beam framework for public safety governance: guided by the Holistic National Security Concept, grounded in the improvement of the social governance system, anchored by four key areas — disaster prevention, mitigation, and relief; workplace safety; food and drug safety; and public security prevention and control — while continuously incorporating emerging risk domains such as biosecurity, personal information protection, and artificial intelligence.

Keywords: public safety, robust adaptation, pillar-beam framework, national security, text analysis

责 编∕李思琪 美 编∕梁丽琛