【摘要】脑机接口作为拓展人脑疆界的前沿技术和人机交互的终极目标,已引起学界与产业界的广泛关注。然而,学界迄今未能就脑机接口的定义达成共识。美国学界在定义脑机接口时强调实时信号处理与双向调控,而且监测的对象并不局限于大脑。中国学界对脑机接口的定义则显得比较保守,虽然强调双向信息交互,但定义主要针对“脑控”型,而非“控脑”型。各国有必要坚持人类命运共同体理念和“科技向善”的价值导向,始终以使用者的福祉为重,对脑机接口的概念内涵与研究边界进行持续的反思与协商,以尽快形成国际公认的脑机接口阶段性统一定义。此外,对脑机接口的解释,既不能过度泛化,也不能过度窄化。

【关键词】脑机接口定义 概念演变 脑-计算机接口 脑-机器接口 人机交互

【中图分类号】G31 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.15.006

【作者简介】周程,北京大学哲学系教授、博导,国务院学位委员会第八届学科评议组成员(科学技术史),全国应用伦理专业学位研究生教育指导委员会委员。研究方向为科学社会史、科技伦理治理、创新管理与科技政策,主要著作有《科技创新典型案例分析》《中国航天事业发展的哲学思想》等。

引言

习近平总书记指出,“‘十五五’时期,必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置”。当前,脑机接口创新成果持续涌现,产业加速壮大,正孕育颠覆性突破,已成为科技创新和产业创新深度融合的重要领域。与用于拓展人类肢体能力的蒸汽机、电动机和拓展人类思维能力的计算机、人工智能体不同,脑机接口作为“拓展人脑疆界的革命性技术”,[1]有望为人类突破生理限制提供全新的维度。其对人类生理限制和认知边界的拓展不可避免地会引发一场人机交互革命,尽管指向人机交互终极目标的这场革命才刚刚起步,但已展现出了异常强劲的发展势头。

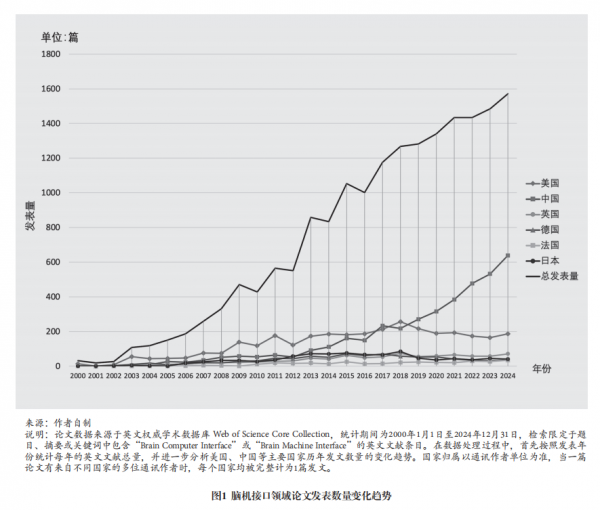

基于英文学术数据库“Web of Science Core Collection”对脑机接口领域的文献数据进行定量分析后发现,进入21世纪后,全球脑机接口领域的论文发表数量出现快速增长趋势。从图1中可以看出,不仅中国近十年的脑机接口论文发表数量增幅远高于美国,而且中国近五年的脑机接口论文发表数量均明显超出美国。值得关注的是,中国2024年的脑机接口论文发表数量达到美国的三倍,且超过全球总量的三分之一。

脑机接口不仅在学术界,在社会上也产生广泛的影响。例如,2025年1月,北京市科学技术委员会等三部门联合制定《加快北京市脑机接口创新发展行动方案(2025-2030年)》,提出“积极融入人工智能领域的前沿技术,加快脑机接口创新发展”;2025年1月,上海市科学技术委员会印发《上海市脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030年)》,提出“推动脑机接口与具身智能等人工智能前沿技术的融合,加快侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品的落地应用”;2025年7月,工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,指出要“推动脑机接口产业高质量发展,加快形成新质生产力,高水平赋能新型工业化,有力支撑现代化产业体系建设”;等等。简言之,脑机接口已成为众多学者、企业乃至政府奋力抢占的科技制高点之一。

然而,究竟什么是脑机接口?其包括哪些关键环节和核心要素?对此,很多人未必能给出清晰而又准确的回答,以致不少人士包括部分政策制定者和媒体工作者,至今对脑机接口存在一定误解。这不仅会造成社会对脑机接口的推广应用产生过高的,甚至是不切实际的期待;而且会为一些人跟风炒作、蹭政策热点、给非脑机接口系统贴上脑机接口标签打开方便之门;还可能导致夸大隐私泄露风险,引发伦理治理争议,误导科技政策制定等不良后果。

“脑-计算机接口”与“脑-机器接口”的提出

当我们审视“脑机接口”这个精妙的中文译名时,会发现其有两个出处,一是“Brain Computer Interface”(BCI),二是“Brain Machine Interface”(BMI)。前者指的是脑与计算机之间的界面,后者指的是脑与机器之间的界面。尽管在英文中,二者最初的含义不完全等同;但在中文里,二者统一译作“脑机接口”,既包括脑与计算机的接口,又包括脑与机器的接口。

“脑-计算机接口”(Brain Computer Interface)这一术语最早出现在美国计算机科学家雅克·维达尔1973年发表的一篇题为《走向脑与计算机的直接交流》的论文中。维达尔在这篇论文中对置于头皮上的电极可以检测到人脑中的诱发反应电信号这一事实进行了探讨,并追问道:“这些可观测到的脑电信号能否作为人与计算机交流的信息载体,或用于控制假体装置或宇宙飞船之类外部设备?”为此,维达尔启动了“脑-计算机接口项目”,成立了“脑-计算机接口实验室”,搭建了“脑-计算机接口系统”,旨在评估“人机对话”(man-computer dialogue)中利用脑电信号的可行性与实用性,同时开发一种可用于研究神经电生理现象的新工具。[2]

在维达尔1973年的文章中,“脑-计算机接口”这一术语先后出现7次。其中,有3次是以“脑-计算机接口项目”形式出现的,2次是以“脑-计算机接口实验室”形式出现的,1次是以“脑-计算机接口系统”形式出现的,单独以“脑-计算机接口”形式在图中出现的有1次。尽管维达尔并没有在文章中给出“脑-计算机接口”的定义,但从他将脑与计算机的直接交流视作“人机交流”(man-machine communication)的终极目标来看,维达尔眼中的“脑-计算机接口”是将脑电信号直接转换成计算机可识别信号的装置。由于当时最好的脑电图设备都无法有效抑制环境噪声的干扰,最好的计算机装置也都无法满足庞大脑电数据的存储需求,因此这一时期的“脑-计算机接口”仍处于概念设计阶段。

“脑-机器接口”(Brain Machine Interface)这一术语早在1985年就出现在美国精神病学家安东尼·约瑟夫发表的一篇论文的题目之中。在这篇题为《脑-机器接口的设计考虑因素》的论文中,约瑟夫介绍了一种将假体装置植入人脑以补充人脑功能的创新疗法。他认为要推广这种疗法,需要有将假体与中枢神经系统有效连接起来的“脑-机器接口”,因此有必要特别关注这类接口的设计要求。约瑟夫提出,假体通过“脑-机器接口”刺激靶向神经元群的方法,可以是电刺激,也可以是电化学刺激或电光刺激;尽管假体难以精确模拟生理刺激,但精确度比理想技术差很多数量级的设备仍能帮助神经受损的患者。[3]

约瑟夫这一观点并非毫无根据。实际上,早在二十世纪五、六十年代,神经生理学家就开始尝试将物理装置连接到非人灵长类动物或其他动物的神经系统,以记录其脑活动,推测其脑功能,或用电刺激调整其脑功能,甚至用电刺激治疗有意识的患者的神经系统疾病。[4]这些研究、特别是电刺激研究无疑为约瑟夫探讨通过“脑-机器接口”输入信号来改变脑功能所应具备的条件提供了重要的参考。

综上所述,维达尔的“脑-计算机接口”与约瑟夫的“脑-机器接口”的含义不完全相同,前者旨在用脑调控计算机,后者旨在用机器装置调控脑。换言之,前者是“脑控”型,后者则是“控脑”型。维达尔是计算机科学专家,他大胆提出用脑电信号直接操控计算机的设想,这不难理解。约瑟夫是精神病学家,他提出借助“脑-机器接口”用电或电化学等方式刺激中枢神经系统神经元群的设想,同样顺理成章。

尽管维达尔和约瑟夫提出的“脑-计算机接口”与“脑-机器接口”在信息的传递方向上存在差异,但二者都强调,此类装置需跨越外周神经系统和肌肉实现脑与外部设备之间的直接信息交流。这一点非常重要,并对20世纪90年代后的“脑机接口”概念的形成产生了深刻的影响。但在当时,无论是维达尔的“脑-计算机接口”,还是约瑟夫的“脑-机器接口”,都没有引起广泛关注,更未获得广泛认同。

“脑-计算机接口”与“脑-机器接口”的融合

由于将电极置于头皮之上采集脑电信号存在空间分辨率低和信噪比低等不足,因此一些研究团队开始尝试将电极植入颅内以获取分辨率更高、强度更大的脑电信号。即便如此,利用脑电信号开展脑科学研究仍面临很多局限。日本科学家小川诚二1990年根据脑功能活动区域氧合血红蛋白含量的增加会导致磁共振信号增强的原理,在贝尔实验室首次获得人脑的功能性磁共振图像,进而发明功能性磁共振成像(fMRI)技术。因这项技术可以显示脑功能活动区域的高分辨率图像,故一经问世就被快速应用于脑科学研究领域。1995年后,从事脑机接口研究的学者数量迅速增加。据相关数据显示,这一年,全球从事脑机接口研究的团队尚不足6个,但到1999年从事脑机接口研究的团队多达20余个。[5]

为了促进脑机接口研究,美国国立卫生研究院(NIH)下属国立儿童健康与人类发展研究所的医疗康复研究中心于1999年在纽约组织召开了首届国际“脑-计算机接口”技术会议,来自美国、加拿大、英国、德国、奥地利和意大利的50余名科学家和工程师参加了此次会议。经过为期三天的讨论,与会专家深化了对“脑-计算机接口”的认识,并就“脑-计算机接口”定义达成了共识。美国学者乔纳森·沃尔帕在关于此次会议的综述中写道:“脑-计算机接口是一种不依赖于脑的正常外周神经和肌肉输出途径的交流与控制通道。目前,脑机接口研究与开发的主要驱动力在于,人们期待脑机接口技术能为那些因神经肌肉严重损伤而无法使用传统辅助交流方式的患者带来价值。”“与任何交流和控制系统类似,脑-计算机接口包含输入、输出和可将前者转换为后者的翻译算法。脑-计算机接口的输入由脑活动的一个或多个特定特征以及用于测量该特征的方法组成。”“每个脑-计算机接口都使用特定的算法将其输入(如其选定的脑电图特征)转换为输出控制信号。该算法可能包括线性或非线性方程、神经网络或其他方法,并能通过持续调整关键参数来适应用户提供的输入的关键特征。脑-计算机接口的输出可以是光标移动、字母或图标选择或其他形式的设备控制,并给用户和脑-计算机接口提供可用于适应的反馈,以优化交流。”[6]

不难看出,这次会议采用了“脑-计算机接口”,而不是“脑-机器接口”的表述方式。在信息传输方向上,着重强调了由输入到输出,亦即由脑向外部设备输出信息的方向特征,同时又指出外部设备有必要给用户和脑机接口提供信息反馈。这可以说已初步统合了维达尔的脑控主张和约瑟夫的控脑主张。维达尔将脑与计算机的直接交流视作人机交流的终极目标,由于在可预见的未来实现这一目标不具有可行性,因此首届国际“脑-计算机接口”技术会议认为应将在医疗与康复领域的应用设定为“脑-计算机接口”近期研究的主要目标。这显然更加接近约瑟夫的立场。此次学术会议由美国国立卫生研究院下属机构组织召开,形成这一共识并不令人感到意外。

虽然参加首届国际“脑-计算机接口”技术会议的学者对“脑-计算机接口”的内涵作出了明确的界定,并一致主张采纳“脑-计算机接口”的表述方式,但部分学者此后仍坚持使用“脑-机器接口”这一术语。这从美国神经科学家约翰·多诺霍2002年的一篇综述中可以看得非常清楚。[7]多诺霍在这篇题为《大脑皮层与机器的连接:脑接口领域的最新进展》的文章第一段写道:“脑-机器接口(一个既有概念)的创建近期再次引起广泛关注……‘脑-机器接口’‘脑-计算机接口’‘神经假体’和‘神经机器人’等术语正广泛出现在学术论文与大众媒体之中。”很明显,多诺霍完全知晓“脑-计算机接口”这一术语当时已流行甚广,但他仍不肯放弃使用“脑-机器接口”这一术语。多诺霍把“脑-机器接口”区分成输出型和输入型两大类,认为用户不仅可以通过输出型“脑-机器接口”驱动计算机或机器人假肢等外部设备,甚至是瘫痪肢体,还可以经由输入型“脑-机器接口”对人脑进行局部电刺激以产生感觉,如知觉或视觉等。由此可见,在多诺霍看来,计算机和机器人假肢都属于机器的子集,机器既包含机器人假肢,也包含计算机。换言之,“脑-机器接口”不仅是一个“既有概念”,而且是一个包含“脑-计算机接口”在内的外延更广的概念。

不过,也有一些学者把“脑-机器接口”和“脑-计算机接口”视作完全可以互换使用的两种表述。例如,美国杜克大学的两位学者在2006年合作发表的《脑-机器接口:过去、现在与未来》一文中,就没有对两者进行严格的区分。[8]

21世纪初期,学者们要么不加区分地使用“脑-计算机接口”与“脑-机器接口”,要么严格区分这两种表述的用法。面对这种混乱局面,在2013年召开的第五届国际“脑-计算机接口”会议上,与会者认定“脑-计算机接口”也称作“脑-机器接口”,二者拥有相同的含义,可以互换使用。[9]美国华盛顿大学西雅图分校学者拉杰什·拉奥2013年出版《脑机接口导论》时也指出,“脑-计算机接口”亦即“脑-机器接口”。[10]这是一部介绍脑机接口的入门书籍,对社会影响甚大。自此之后,一些人就不再有意识地区别使用“脑-计算机接口”与“脑-机器接口”,亦即两者都可以直接翻译成“脑机接口”。虽说两者的含义已不再有差异,但与“脑-机器接口”相比,人们近年来更偏爱使用“脑-计算机接口”这一表述形式。

尽管当今学界已不再有意识地区别使用“脑-计算机接口”与“脑-机器接口”,但随着脑机接口研究的深入,越来越多的人意识到像脑电帽这样的非侵入式脑机接口与将电极植入颅内的侵入式脑机接口存在很大差别,从安全监管与伦理治理的角度出发,最好不要将二者笼统地称为脑机接口。于是,有学者提出,在缺乏更好的术语替代方案的情况下,应恢复对“脑-计算机接口”与“脑-机器接口”的使用区分,建议将非侵入式脑机接口称作“脑-计算机接口”,将侵入式脑机接口称作“脑-机器接口”,以提醒大众和监管者注意技术的不同风险等级。[11]不过,这一主张于2024年提出,是否能获得学界的认同,尚需接受时间的检验。

脑机接口定义在美国的新变化

虽然在“脑-计算机接口”这一术语诞生40年后,美国学者已不必再为选用“脑-计算机接口”还是“脑-机器接口”表述而苦恼,但是人们对“脑机接口”概念的理解仍然存在分歧。例如,美国学者乔纳森·沃尔帕和伊丽莎白·沃尔帕在2012年出版的《脑机接口:原理与实践》[12]一书中,基于过去十年间多篇综述中的讨论明确给出脑机接口定义:“脑机接口为中枢神经系统提供新的输出,这种输出既非神经肌肉型也非激素型。脑机接口是一种测量中枢神经系统活动并将其转化为人工输出的系统,该人工输出可替代、恢复、增强、补充或改善中枢神经系统的自然输出,从而改变中枢神经系统与其外部或内部环境之间的持续交互。”

首先,这一定义拓宽了脑机接口的信息采集范围。“中枢神经系统”由脑和脊髓组成,脑又包括大脑(cerebrum)、间脑(diencephalon)、脑干(brainstem)和小脑(cerebellum)。据此定义,脑机接口并不一定与脑本身相连,脊髓与外部设备之间的沟通设备依然可以纳入脑机接口研究领域。其次,这一定义揭示了脑机接口输出的五种应用可能。举例来讲,失去肢体控制能力的患者可通过脑机接口控制电动轮椅,即脑机接口输出可“替代”患者的自然输出;因多发性硬化症导致膀胱功能丧失的患者可通过脑机接口刺激膀胱周围的神经,从而实现排尿功能,此类脑机接口输出可“恢复”患者的自然输出;用户可以利用脑机接口对自己的注意力进行监测,并适时用声音提醒自己集中注意力,即脑机接口输出可“增强”用户的自然输出;用户可以通过脑机接口操控“第三只手”辅助工作,即脑机接口输出可“补充”神经肌肉的自然输出;利用脑机接口对中风患者受损脑区的信息进行提取与解读,并借此控制假肢或刺激肌肉使手臂运动更加正常,此类脑机接口输出可“改善”大脑对肢体的操控。最后,这一定义还提及“中枢神经系统与其外部或内部环境之间的持续交互”问题。作者在书中解释道,“这些交互包括其对环境的运动输出以及从环境接收的感觉输入。脑机接口通过测量中枢神经系统活动并将其转换为影响环境的人工输出,不仅改变了中枢神经系统的输出,还改变了来自环境的感觉输入。这些感觉输入的变化通常称作反馈”。很明显,作者接受了多诺霍的观点,认为就信息输出方向而言,脑机接口存在输出型和输入型两大类。

值得注意的是,两位美国学者乔纳森·沃尔帕与琼·哈金斯联名在给第五届国际“脑-计算机接口”会议论文集写“前言”时,将脑机接口的定义修改为“把脑活动转化为新的输出,以替代、恢复、增强、补充或改善脑自然输出”。[13]在此定义中,其仍然认为脑机接口输出存在五种应用可能,但却用“脑”替换了“中枢神经”。也就是说,脑机接口的信息采集区域已不再包括脊髓。

2013年4月,美国政府宣布启动“脑计划”(BRAIN Initiative)。美国国立卫生研究院随即成立专项工作组。该工作组与科学界协商后,于2014年6月向美国国立卫生研究院咨询委员会提交了一份实施方案建议报告。这份对美国的脑科学研究产生重大影响的报告附录了一篇题为《脑计划将如何推进临床研究》的子报告。在这篇子报告中,脑机接口被定义为:“脑机接口是一种技术手段,旨在为因创伤或中风导致瘫痪的患者恢复对外部设备的主观意图控制。”这一定义明显将健康个体排除至脑机接口应用对象之外。在此定义之后,还有这样的一段解释:“脑机接口的目标是:(a)通过记录植入脑中的微电极信号来捕捉主观意图,(b)将代表意图的‘神经编码’转化为特定的命令信号,以及(c)将该命令与诸如机械臂、计算机之类辅助设备,或与被直接植入外周神经的电极耦合。”[14]可见,美国国立卫生研究院当时关心的是将电极植入颅内的侵入式脑机接口,至于将电极置于头皮之上的非侵入式脑机接口并不在其资助对象范围内。此外,这份子报告还进一步扩大了脑机接口信号的输出范围,未来,输出不仅可以针对计算机、机械臂等外部设备,还可以针对特定区域的外周神经。这意味着脑-脊接口和脑-肌接口也都可以视作脑机接口。

“脑计划”的另一家实施单位是美国国防部高级研究计划局(DARPA)。在“脑计划”启动之前,美国国防部高级研究计划局已在脑科学领域布局了一批研究专项,其中不少专项与脑机接口关联甚密,只是没有以脑机接口命名。例如,“人类辅助神经设备”(HAND)专项、“革命性假体”(Revolutionizing Prosthetics)专项、“重建记忆编码的集成神经器件”(REMIND)专项、“可靠神经接口技术”(RE-NET)专项,“加速学习”(Accelerated Learning Program)专项、“认知技术威胁告警系统”(CT2WS)专项、“神经功能、活动、结构与技术”(Neuro-FAST)专项等。[15]这些专项的主要目的是恢复神经或行为功能,或改善人类的训练与表现。鉴于众多研究显示将侵入式脑机接口应用于健康个体仍有很长的一段路要走,所以美国国防部高级研究计划局在推进“脑计划”过程中,于2018年推出了“下一代非侵入式神经技术”(N3)专项。该专项旨在为健全的现役军人开发能在大脑与机器之间实现高性能双向通信的可穿戴设备,以高效控制无人机、无人车、主动网络防御系统等,进而在复杂军事任务中遂行多任务处理。[16]与其他专项不同,美国国防部高级研究计划局在N3专项说明中使用了“脑机接口”这一术语。[17]显然,在美国国防部高级研究计划局主管看来,那些使用脑电图、经颅电刺激等技术研制的非侵入式神经接口就是脑机接口的一种。如此一来,脑机接口的外延不仅由医疗领域延伸至军事领域,还由侵入式延伸至非侵入式。

随着“脑计划”的推进,一批脑机接口设备由基础研究阶段迈入应用研究、乃至市场准入阶段。为此,美国食品药品监督管理局(USFDA)于2021年出台了一份指导文件:《用于瘫痪或截肢患者的植入式脑机接口设备——非临床测试与临床注意事项》。在这份针对安全风险比较大的侵入式脑机接口制定的文件中,有这样的一段描述:“本指南文件中所指的植入式脑机接口设备,是指通过与中枢或外周神经系统接口,恢复瘫痪或截肢患者丧失的运动和/或感觉功能的神经假体装置。”[18]在这个定义中,信号采集对象由中枢神经系统进一步延伸至外周神经系统,亦即与外周神经系统进行信息交互的设备,例如,肌-机接口或眼-机接口也被纳入脑机接口研究领域。

学界和政府机构之间,政府机构与政府机构之间,对脑机接口理解不一,这很容易引起不必要的混乱。美国的脑机接口学术共同体意识到这一问题后,便开始尝试寻找解决方案。2024年初,美国脑机接口协会成立了一个负责协调制定脑机接口定义的特别委员会。该委员会于当年2月向脑机接口领域的利益相关者发起了一项问卷调查。共有147名受访者参与,其中94人为脑机接口协会会员。该问卷包含三个与定义的具体组成部分密切相关的多项选择题:一是脑机接口定义是否应更加明确地将脑,而非整个中枢神经系统界定为接口目标?二是脑机接口定义是否应包含对系统调节或修改脑功能的描述,例如,是否仅限于采集和解码脑信号?三是脑机接口定义是否应要求脑活动包含用户当前的意图信息?此外,该问卷还包含一个倾向采纳哪一个修订版定义的多项选择题。

调查结果显示,大多数受访者认为:其一,只有脑才可以成为接口目标;其二,信息流动的方向可以是从脑到环境,从环境到脑,或两者兼有;其三,使用脑机接口监测脑活动时不一定要包含用户意图信息。

基于上述问卷调查,美国脑机接口协会于2024年5月投票确定了如下脑机接口工作定义:“脑机接口是一种能够监测脑活动并将其实时(或近乎实时)转化为功能性输出信号的系统,以替代、恢复、增强、补充和/或改善脑的自然输出,从而改变脑与外部或内部环境之间的持续交互。该系统还可通过定向传输刺激来调节脑活动,从而为脑创建具有功能价值的信息输入。”[19]

与其他定义不同,这一定义特别强调将所检测到的脑活动信号实时或近乎实时地转化为输出信号问题。这意味着将采集到的脑电信号传输到云上存储,再借用其他机构的算法模型进行解码的系统不能算作脑机接口。而且,这一定义不认为与脑神经、外周神经或肌肉相连的接口属于脑机接口,这意味着人工耳蜗、眼-机接口和肌-机接口也不能算作脑机接口。此外,脑机接口的目的在于改变脑与外部或内部环境之间的持续交互,即脑机接口不局限于向外部设备输送信息,也可以向瘫痪的肢体神经输送信息,还可以向脑神经元群反馈信息或者对脑进行定向刺激。

中国脑机接口主流定义的内涵与特点

中国学者在从事脑机接口的理论或应用研究时,大多未在文章中明确脑机接口的定义,即使有一些学者在文章中对脑机接口的含义进行了说明,也基本上为国外的某一篇文献观点的转述,或多篇文献观点的综述。例如,《脑机接口技术发展现状及未来展望》一文援引了多篇英文文献,将脑机接口定义为:“‘脑机接口’(Brain Computer Interface, BCI;也称Brain-Machine Interface, BMI),能够绕过外周神经和肌肉直接在大脑与外部设备之间建立一种全新的通信与控制通道。它在运动障碍患者的康复以及从物理或认知层面增强人类工作能力等多个领域具有重要的潜在应用价值。”[20]

这个定义强调直接在“大脑”和“外部设备”之间建立通信与控制通道。大脑的外延小于脑,更小于中枢神经系统;外部设备包括计算机、机械臂等,但不含功能受损的脊椎、手臂和下肢。而且,这个定义没有强调“交互”与“反馈”。显然,这是狭义的脑机接口定义。根据这一定义,很多研究都得排除到脑机接口研究领域之外。

伏云发团队曾对脑机接口定义问题进行过深入探讨,并提出自己的独特见解。该团队2024年在题为《考量与讨论:脑机接口的清晰定义和明确范畴》的英文述评中写道:“基于现有脑机接口定义,本述评给出如下脑机接口定义:当用户主动执行特定的心理任务或接收特定的外部刺激时,由特定的传感器技术获取中枢神经系统(用户的脑)产生的信号,把表征或编码用户意图(特定心理任务或外部刺激)的脑信号特征直接转化为与以计算机为核心的机器系统交互的通信和控制命令,并把交互的结果在线反馈(包括神经反馈)给用户,以主动调节其心理活动策略,为用户提供新型的人机交互方式。”[21]

2025年,伏云发团队在《基于想象的脑机接口交互原理与实践》一书中仍沿袭这一定义,[22]表明团队主要成员经过近一年的探究仍然觉得这一定义能够很好地表达他们对脑机接口的理解。首先,在这个定义中,作者虽然强调信号须采集自中枢神经系统,但同时指出此处的中枢神经系统特指脑,亦即不包括脊髓。既然如此,不如直接将定义中的“中枢神经系统”替换成“脑”更为明晰。这样一来,就信号采集源头而言,与美国脑机接口协会的定义就没有什么不同。其次,该定义强调须“把交互的结果在线反馈(包括神经反馈)给用户”。其实,交互(interaction)必然是双向的,亦即交互原本就包含反馈的意思。尽管此处的文字表述显得不够简洁,但所要表达的意思是清晰的,也就是需要实现“用户”与“以计算机为核心的机械系统”之间的持续交互。这和美国脑机接口协会的定义有相似之处,但不完全相同。美国脑机接口协会强调的是“脑与外部或内部环境之间的持续交互”。“用户”的外延比“脑”更广。“外部或内部环境”的外延又比“以计算机为核心的机械系统”更为宽泛。最后,该定义强调须将“脑信号特征直接转化”为通信和控制命令,美国脑机接口协会的定义则强调须“实时(或近乎实时)转化”,两者在本质上也没有什么差异,都强调需要严控信号转化的时滞。此外,美国脑机接口协会的定义还强调脑机接口要“以替代、恢复、增强、补充和/或改善脑的自然输出”为目的,而上述定义中则没有类似表述。

与国内学者给出的脑机接口定义相比,中国科学技术部官方网站2024年公布《脑机接口研究伦理指引》中的脑机接口定义则显得更为合理。“脑机接口是在大脑与外部设备之间创建信息通道,实现两者之间直接信息交互的新型交叉技术。它通过记录装置采集颅内或脑外的大脑神经活动,通过机器学习模型等对神经活动进行解码,解析出神经活动中蕴含的主观意图等信息,基于这些信息输出相应的指令,操控外部装置实现与人类主观意愿一致的行为,并接收来自外部设备的反馈信号,构成一个交互式的闭环系统。脑机接口应用主要包括医疗健康、交流沟通、生活娱乐等方面,特别是改善神经性瘫痪疾病患者的运动、交流、感知功能。”[23]

这一定义的特点是,其一,将信息采集区域局限在“大脑”,而不是整个脑,甚至是中枢神经系统。其二,将信息输出对象限定为外部设备,不包含脊髓或瘫痪肢体神经。其三,强调直接信息交互,不能只对脑活动进行监测,不及时对外部设备进行操控。其四,强调须为交互式的闭环系统,没有信息反馈环节的不算。其五,强调应用场景不限于医疗健康领域,还可以扩展到生活娱乐领域。其六,指出实现方式包括通过机器学习模型等对神经活动进行解码,突出算法模型的重要性。其七,强调“脑控”但没有提及“控脑”,意味着脑深部刺激之类研究不在考虑范围内。此外,该定义对“操控外部装置实现与人类主观意愿一致的行为”的强调也很有特色。此处的“人类”也许替换成“用户”更为贴切。对“主观意愿”的强调势必会将用户自主性问题纳入讨论范围。

显然,中国科学技术部认可的这一脑机接口定义不是广义的脑机接口定义。这和欧盟理事会总秘书处通过的脑机接口定义有不少相似之处。欧盟理事会总秘书处在2024年发表的题为《从愿景到现实:脑机接口的潜力与风险》的报告将脑机接口定义为:“脑机接口是指一系列能够实现大脑与外部设备直接通信的神经技术。这类系统通过检测并解码大脑电信号,将这些神经冲动转化为计算机可执行的指令,使用户无需依赖肢体动作,仅凭思维活动即可实现与计算机或外部设备之间的交互。”[24]不难看出,中国科学技术部通过的脑机接口定义和欧盟理事会总秘书处通过的脑机接口定义都没有将“控脑”,即通过定向输送刺激信号来调节脑活动、修改脑功能这一情形纳入脑机接口研究领域。与美国脑机接口协会的定义相比,中国和欧盟的上述定义显得更为谨慎。欧盟的上述定义甚至回避脑机接口对增强健康人群的学习与工作能力的潜在价值,因而比中国的上述定义还要保守。

由上述讨论可知,大多数脑机接口定义都主张,一是没有将脑信号作为交流或控制主要信号源的,不能算作脑机接口;二是只对脑信号进行监测,不利用脑信号对外部设备进行实时操控的,不能算作脑机接口;三是没有实现大脑与外部设备之间直接信息交互,或没有在线反馈的,不能算作脑机接口;四是只对脑进行定向刺激,没有对脑信号进行实时检测和解码的,不能算作脑机接口。

结语

弄清某事物的来龙去脉,首先需明确“该事物究竟是什么”,也就是说要给出该事物的定义;而关于该事物的定义,又恰恰是历史演变的产物。这意味着,对任何事物进行概念界定都不可避免地会烙上时代的印记,任何事物的定义都会随着人类认识的深化而不断发生变化。因此考察某事物的定义的演变,有助于深化对该事物的本质与特征的理解。诚然,脑机接口也不例外。

通过系统梳理脑机接口定义可以看出,“脑机接口”源自于英文“Brain Computer Interface(BCI)”和“Brain Machine Interface(BMI)”。早期,BCI被用于指代可穿戴式或曰非侵入式脑机接口,BMI被用于指代将电极植入颅内的侵入式脑机接口。经过多年发展,二者演变为含义相同,可相互替代的专业术语。尽管如此,随着计算机的普及,越来越多的人倾向使用BCI,而不是BMI,以致后来BMI已很少见诸报端。当前,“脑机接口”既包括非侵入式,也包括侵入式。出于安全监管与伦理治理的需要,有学者建议不要笼统地使用“脑机接口”,可考虑恢复对BCI和BMI的使用区分。

尽管脑机接口定义近年来在不断地发展变化,但这些定义都将大脑与外部设备之间的直接信息交互作为基础。美国脑机接口协会在定义脑机接口时,强调实时信号处理和脑与环境之间的双向调控,而且监测、调控的对象不局限于大脑,可以是脑内其他区域。中国学界的脑机接口定义则显得比较谨慎,虽然强调双向信息交互,但定义主要针对“脑控”型脑机接口,而非“控脑”型脑机接口。这和欧盟学者的态度非常接近。不过,欧盟主流的脑机接口定义更为保守,他们重视的是脑机接口在医疗与康复领域的应用,对应用于健康人群的增强型脑机接口则持否定态度。

脑机接口定义在各国之间呈现的差别,不仅反映出各国在技术发展阶段与研究侧重点上的不同,也体现了各国在科技治理理念与文化价值观上的差异。这对脑机接口的跨国研究合作与监管协调提出了严峻的挑战。若想让脑机接口成为造福于人类的利器,各国就有必要坚持人类命运共同体理念和“科技向善”的价值导向,始终以使用者的福祉为重,对脑机接口的概念内涵与研究边界进行持续的反思与协商。唯有此,方能尽快形成国际公认的脑机接口阶段性统一定义,使这项技术的发展既不背离人文关怀的初衷,也不迷失伦理指引的方向。

就国内科技治理而言,政府在激励脑机接口技术创新时,需要注意两种倾向。一是过度泛化对脑机接口的解释。脑机接口成为热门研究领域之后,为了获取更多的政策红利,很多实际上与脑机接口无关的研究也被说成是脑机接口研究,以致脑机接口领域“虚火旺盛”。二是过度窄化对脑机接口的解释。开展脑机接口技术创新,关键是要能够解决医疗、康复、教育、军事等领域的需求问题。在解决问题过程中,不能一开始就对可能的路径设限。因此没有必要把监测、调控对象局限于大脑,也没有必要排斥脑深部电刺激之类“控脑”研究。要而言之,要规范、引领脑机接口技术创新,有关部门有必要进一步明确脑机接口的概念内涵与研究边界。

(本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“工程科学哲学基本理论问题研究”的阶段性成果,项目编号:23JZD006;北京大学哲学系硕士研究生梁泽仁、博士研究生杨军洁对本文亦有贡献)

注释

[1]赵继宗:《脑机接口:拓展人脑疆界的革命性技术与神经外科学的未来》,《协和医学杂志》,2025年第2期。

[2]J. J. Vidal, "Toward Direct Brain-Computer Communication," Annual Review of Biophysics, 1973, 2(1).

[3]A. B. Joseph, "Design Considerations for the Brain-Machine Interface," Medical Hypotheses, 1985, 17(3).

[4]I. S. Cooper, "Twenty-Five Years of Experience with Physiological Neurosurgery," Neurosurgery, 1981, 9(2).

[5][6]J. R. Wolpaw et al., "Brain-Computer Interface Technology: A Review of the First International Meeting," IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, 2000, 8(2).

[7]J. P. Donoghue, "Connecting Cortex to Machines: Recent Advances in Brain Interfaces," Nature Neuroscience, 2002, 5(S11).

[8]M. A. Lebedev and M. A. L. Nicolelis, "Brain-Machine Interfaces: Past, Present and Future," Trends in Neurosciences, 2006, 29(9).

[9]J. E. Huggins et al., "Workshops of the Fifth International Brain-Computer Interface Meeting: Defining the Future," Brain-Computer Interfaces, 2014, 1(1); J. E. Huggins and J. R. Wolpaw, "Papers from the Fifth International Brain-Computer Interface Meeting: Preface," Journal of Neural Engineering, 2014, 11(3).

[10]R. P. N. Rao, Brain-Computer Interfacing: An Introduction, Cambridge University Press, 2013.

[11]U. G. Hofmann and T. Stieglitz, "Why Some BCI Should Still Be Called BMI," Nature Communications, 2024, 15.

[12]J. R. Wolpaw, Brain-Computer Interfaces: Principles and Practice, Oxford University Press, 2012.

[13]J. E. Huggins and J. R. Wolpaw, "Papers from the Fifth International Brain-Computer Interface Meeting: Preface," Journal of Neural Engineering, 2014, 11(3).

[14]C. Bargmann et al., "BRAIN 2025: A Scientific Vision," June 2014, https://braininitiative.nih.gov/sites/default/files/documents/brain2025_508c_2.pdf.

[15]R. A. Miranda et al., "DARPA-Funded Efforts in the Development of Novel Brain–Computer Interface Technologies," Journal of Neuroscience Methods, 2015, 244.

[16]M. Scudellari, "DARPA Funds Ambitious Brain-Machine Interface Program: The N3 Program Aims to Develop Wearable Devices That Let Soldiers Communicate Directly with Machines," May 2019, https://spectrum.ieee.org/darpa-funds-ambitious-neurotech-program.

[17]"N3: Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology," 2018, https://www.darpa.mil/research/programs/next-generation-nonsurgical-neurotechnology.

[18]"Implanted Brain-Computer Interface (BCI) Devices for Patients with Paralysis or Amputation - Non-clinical Testing and Clinical Considerations," May 2021, https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/implanted-brain-computer-interface-bci-devices-patients-paralysis-or-amputation-non-clinical-testing.

[19]"BCI Definition," 2024, https://bcisociety.org/bci-definition/.

[20]肖松、程和平、吴朝晖等:《脑机接口技术发展现状及未来展望》,《科学与社会》,2024年第3期。

[21]Y. Chen et al., "Considerations and Discussions on the Clear Definition and Definite Scope of Brain-Computer Interfaces," Frontiers in Neuroscience, 2024, 18.

[22]伏云发、杨帮华、陈树耿等,《基于想象的脑机接口交互原理与实践》,北京:电子工业出版社,2025年。

[23]《脑机接口研究伦理指引》,2024年2月2日,https://www.most.gov.cn/kjbgz/202402/W020250729544050390416.pdf。

[24]"From Vision to Reality: Promises and Risks of Brain-Computer Interfaces," September 2024, https://www.consilium.europa.eu/media/fh4fw3fn/art_braincomputerinterfaces_2024_web.pdf?utm_source=linkedin.com&utm_medium=social&utm_campaign=20241002-art-research-paper&utm_content=visual.

Redefining the Human–Machine Nexus: Conceptual Evolution and Boundary Formation in Brain-Computer Interface Research

Zhou Cheng

Abstract: Brain–Computer Interface (BCI), as a frontier technology aimed at extending human cognitive capabilities and realizing the long-term vision of seamless human-machine interaction, has attracted sustained attention from both academic and industrial communities. Despite growing academic interest, a unified and operational definition of BCI remains absent from current scholarly discourse. In the United States, academic definitions of BCI often highlight the functions of real-time signal processing and bidirectional modulation, with target monitoring extending beyond the brain. By contrast, Chinese academic discourse tends to adopt a more cautious and restrained definitional approach: although the notion of bidirectional information exchange is acknowledged, prevailing definitions predominantly emphasize brain-controlled models, with comparatively limited attention to brain control models. It is imperative for all countries to uphold the vision of a community with a shared future for mankind and the value of Science and Technology for Social Good, consistently prioritizing people's welfare. This article contends that sustained reflection and deliberation on the conceptual connotations and research boundaries of BCI are essential to expeditiously establish a widely recognized, provisional definition of BCI at the international level. It further emphasizes that interpretations of BCI should avoid both excessive generalization and undue narrowing.

Keywords: definition of brain-computer interface, conceptual evolution, brain computer interface, brain machine interface, human-machine interaction

责 编∕肖晗题 美 编∕周群英