【摘要】国产大模型DeepSeek以其开源、低成本、高效能,以及可为全球用户免费、无限调用等特性,在全球人工智能产业中掀起热潮。我国数字经济领域众多企业通过“融合式创新”充分发挥协同合作优势,实现了低成本的技术迭代与升级,推动了新的“技术-经济”范式发展。数字经济时代融合式创新的特征,包括技术融合化、数据要素化、产业融合化、信息能量化、算力网络化。融合式创新以技术融合和协同合作为支柱,推进了人工智能系统基础设施层、数据层、算法模型层、服务化层、应用生态层和安全治理层的优化。促进融合式创新需要以创新为目标推进跨领域合作,以算力为中心强化基础设施建设,以用户为导向推动技术与产业融合。

【关键词】人工智能 融合式创新 技术融合 协同合作

【中图分类号】TP18/F49 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.13.008

【作者简介】金雪涛,中国传媒大学国际传媒教育学院院长,教授、博导。研究方向为数字经济,主要著作有《文化产业投融资:理论与案例》、《数字媒体经济学:理论与实践》(合著)、《三网融合与我国有线电视网络发展战略研究》(合著)等。

引言

人类社会的每次技术革命,都是在创新性技术的推动下,重构生产要素组合、产品形态、生产方式、组织结构以及产业生态,从而建立新的生产力体系和生产关系网络,最终引发整个社会经济制度的深刻变革。从工业革命到信息革命,再到当今的数字经济时代,我们看到各领域的技术边界不断被突破,以人工智能(AI)技术为代表的一系列新兴技术正在重塑全部经济活动和社会生活,“技术-经济”范式呈现出新的变迁。这一范式转变遵循了熊彼特创新理论和技术经济范式理论,正在形成新的增长动力机制。

2025年1月27日,国产大模型公司深度求索的大语言模型应用DeepSeek-R1超越美国开放人工智能研究中心(OpenAI)的ChatGPT,登顶苹果中国和美国应用商店免费APP下载排行榜,标志着中国人工智能技术在全球竞争格局中的重要突破。DeepSeek的发布引发了全球科技股市场的波动,英伟达(NVIDIA)股价在1月27日暴跌17%,创下美国历史上公司单日市值最大跌幅纪录。[1]博通(Broadcom)当日股价同样下跌17%,甲骨文下跌超13%,超威半导体公司(AMD)下跌6%,微软下跌2%。[2]受DeepSeek影响,2025年2月6日,OpenAI宣布向所有用户免费开放ChatGPT搜索功能。可以说,DeepSeek引发了人工智能技术在全球范围的普惠应用,也正在重塑人工智能领域的竞争格局和竞争规则。

在全球技术竞争日益激烈的背景下,中国数字技术的快速发展彰显了其独特的创新路径。在全球贸易技术领域和相关产业处于诸多限制的环境下,我国企业不断探索突破技术边界,通过“融合式创新”产生了以小博大的市场业绩,DeepSeek促使人工智能产业从依赖高端算力(如英伟达的A100/H100芯片)转向更注重算法优化和低成本的解决方案,体现了资源约束下的创新智慧。事实上DeepSeek的案例并非孤例,它代表了中国技术创新的普遍模式。例如,新锂电池技术虽非中国原创,但通过完善产业链、深化应用场景和持续技术迭代,中国企业已在全球锂电池产业中占据领先地位,展现了“融合式创新”取胜的趋势。在“融合式创新”的模式下,中国技术发展实现了从跟随者到引领者的转变,以小博大、以关键环节带动平台发展,已成为中国技术发展范式转变的主旋律。

数字经济时代融合式创新的特征

融合式创新与颠覆性创新。熊彼特的创新理论剖析了创新的作用机理,总结了产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织(制度)创新等五种情况,指出创新带来的新生产函数为经济向前发展筑牢了根基。熊彼特提出了“创造性破坏”(creative destruction)理论,其核心即颠覆性创新(disruptive innovation),强调企业通过引入全新的技术或商业模式,彻底改变现有市场的竞争格局,甚至创造出全新市场。实践的发展与进一步的研究证明,与颠覆性创新相比,融合式创新(integrative innovation)在技术变革周期中展现出更广泛的适用性。融合式创新是指在新技术出现并逐渐普及的过程中,通过跨领域技术整合、生产要素重组和产品服务再融合,创造新的生产函数,产生对微观经济、中观经济,乃至宏观经济的重大影响。融合式创新侧重跨领域的协同与整合,从传统意义上讲,融合式创新的路径较为渐进,因此对市场的影响相对和缓,不会像颠覆性创新那样引发突破性、革命性市场竞争格局变革。

数字经济背景下,当融合式创新与网络平台叠加,创新的影响力及协同效应会被极大拓展,数字技术的模块化、可重组性和分布式应用特性使融合式创新具备了改变市场竞争格局、创造全新市场需求与用户群体的能力。中国在人工智能和新能源领域的实践表明,融合式创新在资源约束条件下,能够实现“以小博大”的效果,成为后发经济体实现跨越式发展的重要路径。

融合式创新的特征。一是技术融合化。数字经济是以各种数字技术与现代通信网络为基础设施、以数据为关键生产要素的经济系统,新技术对原有技术的改造、替代,可以打破固有的技术壁垒。与此同时,多种类前沿技术的融合与交叉应用成为常态。技术融合已使10%至15%的传统产业边界被重构,为新产品(服务)、新运营(组织)模式及新商业模式的涌现奠定了基础。以大语言模型为例,其发展依赖于深度学习算法、海量数据、高性能计算等多种技术的融合。DeepSeek正是通过优化算法和创新系统架构,在有限算力条件下实现了可与高端芯片依赖型模型相媲美的性能。这种技术融合化特征使创新不再局限于单一技术突破,而是通过系统性整合实现价值创造。

二是数据要素化。数字经济的核心生产要素是数据,它已成为生产函数中的关键变量,数据在生产、交换、分配、消费等环节中的价值作用不断凸显。数据要素不仅发挥自身价值,还能与传统生产要素结合,通过数据赋能提升资源配置效率。数据的非竞争性特征使其能够被多方同时使用而不被损耗,从而产生规模递增的经济效应。要素的重新组合也是融合式创新产生的重要路径,例如,数据驱动的智能化生产正在成为制造业转型升级的重要方向。2023年,我国规模以上企业在生产经营活动中广泛应用信息化管理系统、云计算、物联网、人工智能等数字化技术,推动了生产效率提升和资源配置优化。[3]

三是产业融合化。融合式创新的主旨在于打破传统领域的边界,整合不同领域的技术和资源。如果说技术融合和数据要素化是融合式创新的微观特征,那么产业融合化则是融合式创新的中观呈现形式。数字经济时代的产业边界日益模糊,企业竞争不再局限于传统产业内部,而是扩展到更广泛的生态系统。传统产业的数字化转型和不同产业之间的边界消融速度将加快,数字经济与实体经济的深度融合也将形成多种新兴的产业业态。根据国家统计局数据,2023年我国数字经济核心产业增加值为127555亿元,占GDP的比重为9.9%。其中,数字技术应用业增加值为55636亿元,数字产品制造业增加值为43135亿元,数字要素驱动业增加值为24747亿元,数字产品服务业增加值为4037亿元。[4]数字经济与实体经济的融合不断深化。以新能源汽车产业为例,2023年,我国新能源汽车产量为944.3万辆,产销量占全球比重超过60%,[5]其融合了汽车制造、电池技术、智能软件、能源管理等多个领域,形成了全新的产业生态。产业融合不仅创造了新的增长点,还推动了传统产业的数字化转型和升级。

四是信息能量化。从经济学角度看,一切经济活动都可以解释为能量的传递,能量与价值相交互。数字经济时代,信息的传输和处理过程意味着能量与价值间的转化,信息规模化使用有助于减少各类经济活动中的不确定性并提升价值。

信息价值化是其能量化的具体表征,香农(Shannon)的信息熵理论已经证明信息与物理熵的关系,进而表明信息处理是一种能量转换过程。随着量子信息理论的发展,兰道尔原理(Landauer's Principle)进一步证实了信息处理的能量本质。伴随数据要素和新一代信息技术的广泛应用,信息能量已成为驱动经济社会发展的“数智能量”。预计2025年,全球数据创造和复制量将达到175泽字节(ZB),其蕴含的信息能量将对经济系统产生深远影响。

五是算力网络化。数据、算法和算力被公认为数字经济的三大基石,数据是核心生产要素、算法是数据分析的规则和处理程序的方法,而算力则是执行算法所需的软硬件资源的综合能力。算力在数字经济中起到支持数据处理和加速算法运行的作用,强大的算力是数据应用和算法运行效率和效果的保障。根据工信部数据,截至2024年,全国移动网络承载的数据流量超过3376亿千兆(GB),比上一年增长了11.6%。伴随数据规模的超速增长,数字经济正从量变走向质变。融合式创新突破了单点算力局限,正在推动形成泛在协同的算力网络。算力的高效分配和利用是实现普惠数据服务的关键,也是融合式创新在资源约束条件下发挥效能的重要机制。

以DeepSeek为代表的融合式创新的逻辑机理

融合式创新的两大支柱。融合式创新的核心在于将不同领域的技术、资源或理念进行整合,创造出全新的价值和解决方案。在数字经济时代,融合创新依托开放平台的网络效应将不同领域的技术、资源或理念深度整合,形成极强的放大效应。根据夏皮罗(Shapiro)和范里安(Varian)在《信息规则》中的阐述,这种效应可分为直接网络效应(网络的总价值随用户规模的增加而增加)、间接网络效应(网络的总价值因互补品的增加而增加)和交叉网络效应(网络总价值因平台上各边群之间的互动和相互影响而增加)。从驱动力上看,技术融合和协同合作作为两大支柱,共同推进融合式创新产生。

技术融合是指将不同领域的技术进行有机结合,形成新的技术体系,也有学者将其定义为“通过不同技术领域的交叉和重组,创造出具有新功能和新价值的技术系统”。这种融合可以是现有硬件与软件的更高效率结合,也可以是以不同学科技术的重新组合与交叉应用形成更有效的新型技术。DeepSeek正是基于对算法优化、数据处理和系统架构等多领域技术的融合创新,在有限资源条件下展现了高效性能。

在融合式创新中,不同领域资源的重组与整合往往需要多个企业和机构合作完成。在数字经济时代,平台链接各类相关联的企业(机构),形成平台的不同“边群”。这些边群在供给和需求方面相互依赖、相互影响,既有产业链上下游之间的关系,也有同一市场层级中竞争合作的关系。协同合作进一步放大技术融合的效果,平台的各边群在竞争中有合作,在合作中有竞争,形成了共建、共享、共赢的创新局面。这种协同合作在DeepSeek的发展中表现为其开源策略、开发者社区建设以及与多方合作伙伴的生态构建。

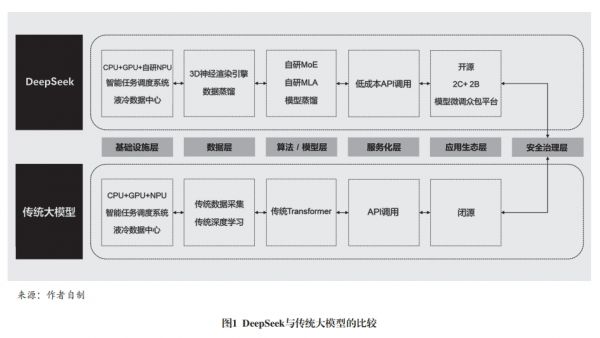

融合式创新的逻辑机理。作为数字经济核心技术,无论从微观还是宏观视角来看,人工智能都给生产要素、企业组织和产业运行带来了体系化变革,形成赋能态势。本部分将通过对比分析DeepSeek和传统大模型的差异,揭示融合式创新在人工智能领域的具体实现机制和逻辑机理。人工智能系统可分为基础设施层(Infrastructure Layer)、数据层(Data Layer)、算法/模型层(Large Model Layer)、服务化层(Service Layer)、应用生态层(Application Layer)、安全治理层(Safety & Governance Layer)六个核心层次,这六个层次共同支撑了人工智能系统的感知、学习、推理和执行四种智能化行为(见图1)。

基础设施层是指支撑大规模人工智能训练与推理的算力基础,包括硬件基础(如服务器、图形处理器)和软件基础(如操作系统、分布式计算框架)。在这一层面,DeepSeek与传统大模型的基础设施需求相似,但其创新点在于能够在算力受限的条件下,优化与高效利用计算集群。硬件方面,DeepSeek-V3采用了大规模的计算集群,计算节点内高速互连,节点间采用“无限带宽”技术(InfiniBand, IB)进行高效通信,减少了通信延迟,显著提升了训练效率;软件方面,采用任务调度组合并行策略,引入双向管道并行算法(DualPipe),充分利用集群的计算资源,在大规模集群上高效进行分布式训练的同时,实现了高效的流水线并行处理。

数据层主要为模型训练与迭代提供高质量数据,包括多模态数据湖、数据治理工具和知识增强引擎等。与传统大模型依赖大规模人工标注数据的方式不同,DeepSeek在数据层的创新主要体现在两个方面。一是DeepSeek应用强化学习方法让模型在与环境的交互中自主学习,即通过奖励机制引导模型从海量数据中提取高质量的训练样本,减少了对人工标注数据的依赖;二是DeepSeek开发了多模态数据蒸馏技术(Data Distillation),即通过从大型原始数据集中提取关键信息,生成更小但信息密度更高的训练数据集,从而形成数据自动清洗-标注-增强的闭环系统,极大提升数据处理效率。在物理世界数据采集方面,DeepSeek开发了3D神经渲染引擎,通过虚拟环境模拟生成训练数据,很大程度上降低了实物数据的采集成本。这种数据层的融合式创新,展现了创新组合算法与数据处理技术,降低对高质量标注数据的依赖,从而在数据资源约束下实现高效训练的发展模式。

算法/模型层是人工智能系统的“大脑”,负责研发与迭代通用及专业领域的大模型。不同的模型可以处理不同类型的任务,如自然语言处理、计算机视觉等。传统大模型主要采用经典变换器架构(Transformer),在所有节点上进行参数计算,整体效率偏低。DeepSeek在算法/模型层的创新主要体现为两方面。一是基于Transformer架构,DeepSeek自研了无辅助损失负载均衡策略的混合专家架构(Mixture-of-Experts, MoE)。MoE每层包含1个共享专家和256个路由专家,通过智能路由机制,每次推理仅激活部分参数,在保证性能的同时大幅降低计算成本,实现了参数规模线性增长,且计算复杂度仅呈次线性增长。二是DeepSeek开发了多头潜在注意力机制(Multi-head Latent Attention, MLA)。MLA通过优化注意力计算过程,减少了推理时的缓存占用并提升了处理效率。DeepSeek-V2模型通过MLA技术将推理量提升了5.76倍,内存占用减少了93.3%。在模型训练和推理过程中,DeepSeek应用模型蒸馏方法,通过将大型“教师模型”的知识迁移到小型“学生模型”中,实现模型轻量化。这种方法突破了模型对海量数据的依赖,同时显著降低了计算资源消耗,使小型模型在特定任务上达到接近大型模型的性能。在算力有限的条件下开发高效人工智能模型,体现了融合式创新“化繁为简”的特点。

服务化层将模型能力转化为标准化服务。基于前三层的创新积累,DeepSeek在服务化层形成了显著的成本优势。首先,DeepSeek通过应用程序编程接口(API)、软件开发工具包(SDK)提供模型即服务(Model as a Service, MaaS),包括聊天、代码生成、多模态理解等功能,其API定价较之同类服务更低,极大降低了使用门槛。其次,DeepSeek实现了模型轻量化(包括蒸馏和量化技术),使模型能够在终端设备上高效运行。此外,DeepSeek开发了动态批处理、显存优化等弹性推理引擎,进一步提升了服务效率。这些服务化层的融合式创新,展示了将技术优势转化为服务优势和成本优势的有效路径,使人工智能技术更加普惠化和大众化。

应用生态层是人工智能系统面向用户的最终界面,包含了各种智能应用和解决方案。DeepSeek在应用生态层的创新主要表现在两个方面。一是DeepSeek公开了核心框架的轻量版,并允许商业化使用。二是DeepSeek建立了模型微调众包平台,吸引全球人工智能领域的专家和爱好者参与模型改进。这种开放式创新模式不仅促进了大模型的迭代与升级,更因其透明性促进了人工智能技术的公平使用。DeepSeek的应用生态包括面向消费者(Business-to-Consumer,简称C端)的智能助手(如DeepSeek-R1)等,面向企业或商业客户(Business-to-Business,简称B端)的金融研报生成、法律合同审查、教育个性化辅导等,以及涵盖开源模型(如DeepSeek-MoE)、模型托管平台、工具链在内的开发者生态体系。这种多层次的应用生态构建,体现了融合式创新的协同合作特征,即通过开放协作形成创新合力。

安全治理层主要负责保障技术可控、人工智能运行系统符合伦理原则及合规原则。DeepSeek在这一层面的创新主要是构建了符合中国政策法规的安全治理框架。根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》的要求,DeepSeek开发了多层次的安全防护机制,包括内容输出过滤系统和对抗攻击防御机制。

融合式创新的综合效应。通过对DeepSeek六层创新的分析,可以清晰地看到作为融合式创新两大支柱的技术融合和协同合作如何在实践中发挥作用。在技术融合方面,DeepSeek基于传统大模型技术,不断对算法架构、数据处理、系统优化等多领域技术进行重组和重构,形成了适应资源约束条件的创新解决方案。这种技术融合不是单纯的技术叠加,而是通过系统性整合产生了超越单一技术的协同效应。在协同合作方面,DeepSeek通过开源策略和生态构建,整合了全球开发者社区、行业应用伙伴和用户群体的创新力量,形成了开放共享的创新网络。这种协同合作模式不仅加速了技术迭代,也扩大了应用场景,实现了技术、资源和市场的高效对接。

DeepSeek的案例验证了融合式创新在数字经济时代的巨大潜力,特别是在资源约束条件下,通过技术融合和协同合作,依然能够实现与资源密集型创新模式相媲美的成果,体现了“以小博大”的创新智慧。这种模式为发展中国家技术追赶提供了宝贵启示,即在无法完全复制发达国家资源密集型创新路径的情况下,可以通过融合式创新寻找适合自身条件的差异化发展路径。

促进融合式创新的发展路径

世界知识产权组织发布的《生成式人工智能专利态势报告》显示,2014~2023年十年间,全球共有54000项生成式人工智能发明,中国的生成式人工智能发明超过3.8万项,排名全球第一,是排名第二的美国的6倍。[6]在这些专利中,融合式创新无疑成为重要力量。数字经济时代的融合式创新最初表现为跨领域整合(各类技术、软件与硬件、应用与商业模式间的重组),然后表现为协同合作(开放、开源的多主体价值共创),最后展现为以用户为导向的多元化产业应用模式。从未来的发展看,我国促进融合式创新需要从以下几方面进一步强化。

以创新为目标推进跨领域合作。首先,鼓励跨学科研究,推动企业、高校和科研机构之间的合作,形成共同探索新技术和新应用的联合体,通过联合研发、委托开发、平台共建等模式,推进人工智能技术与其他相关技术(如物联网、大数据、5G等)深度融合,形成更强大的技术体系,以实现更广泛的应用场景和更高效的解决方案。例如,浙江大学与阿里巴巴公司携手成立前沿技术联合研究中心、字节跳动与清华大学人工智能研究院(AIR)建立联合研究中心等,上述机构在自然语言处理、计算机视觉以及机器学习等前沿技术方面已取得阶段性突破。

其次,不同企业之间也可以形成产业链纵向与横向的合作关系,共同探索新兴数字技术在各自领域的应用前沿,不断壮大产业集群的效益。例如,腾讯云将DeepSeek-R1大模型一键部署至其高性能应用服务(HAI)中,开发者可以在3分钟内完成模型的启动和配置,无需手动处理复杂的安装和调优过程;北京硅基流动科技有限公司和华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务;360数字安全集团创始人周鸿祎承诺360将无偿为DeepSeek提供全方位网络安全防护。上述企业间合作无疑会进一步加速相关技术的迭代与普及。

最后,伴随各产业领域数字化转型的加速,企业需要快速适应技术变化、商业模式和市场变化。数据技术与各业务领域的融合趋势,将使各方对具备灵活应变能力的跨领域人才的需求呈爆发性增长。教育机构育人体系将不断突破学科、专业界限,更注重全面培养学生的综合能力,企业也会通过内外部跨领域培训提升员工的综合思维能力。

以算力为中心强化基础设施建设。量子计算、亿亿次(Exascale)超算系统、专用人工智能芯片与类脑芯片研发以及国家级数据和算力中心建设已成为各国算力革命的关键战略领域。美国通过《国家量子倡议法案》和《芯片与科学法案》为量子计算研发和半导体产业提供了大量资金支持和政策保障,国家科学基金会资助的多个量子计算项目促进了该技术在多领域的应用拓展。在高性能计算方面,美国能源部支持的橡树岭国家实验室超级计算机“Frontier”已达Exascale级别,与欧盟的欧洲高性能计算(EuroHPC)项目共同为科研与工业发展提供了强大计算支撑。在芯片研发领域,美国NVIDIA等公司开发的高性能人工智能芯片广泛应用于数据中心和产业领域,显著提高了计算效率。欧盟EuroHPC项目整合多国资源部署Exascale超算系统,显著提升了欧洲高性能计算竞争力。法国针对数据中心企业实施电价优惠政策,降低了其运营成本,有效促进了基础设施建设。日本AI桥接云基础设施(ABCI)超算平台开放共享模式则有效避免了资源重复建设。各国通过政策引导、资金投入和技术创新协同推进,已在算力技术发展与应用领域形成明显竞争态势。

在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,量子信息被列为前沿科技重点方向。在已有研究成果的基础上,发挥“国家主导+市场驱动”的双轮模式优势,汇聚政府、企业、科研机构等多主体的力量,一要稳步推进“东数西算”工程,优化算力资源布局。二要加大对国产芯片等核心硬件的研发投入,夯实数字经济时代的硬实力,避免关键领域(如芯片、量子)受制于人。三要增强大型、高效能数据中心的建设,一方面建立有效的数据管理和共享机制,在确保数据安全的前提下促进数据的流通和共享;另一方面强化基础设施建设,推动算力建设由基础研究向工程化落地跨越式发展,不断满足人工智能技术对计算资源和存储资源的需求。

以用户为导向推动技术与产业融合。当前中国具备应用场景多样化和市场规模庞大的双重优势,为新兴技术寻找可持续商业化路径提供了得天独厚的条件。与西方国家相比,中国拥有更为复杂多样的社会经济结构和用户需求谱系,这种“需求侧多样性”成为推动技术与产业深度融合的催化剂。因此,未来发展战略应当以用户需求为核心导向,推动技术规模化应用,实现产业融合创新的质量突破。

一是精准定位高价值需求,实现目标导向的融合创新。传统的技术推动型创新往往陷入“技术找场景”的困境,导致创新与市场需求脱节。改变这一状况,必须广泛开展行业运行数据、用户心理特征及行为模式的系统性分析,运用大数据和人工智能技术,精准定位不同产业的“高价值需求”,即那些具有显著市场空间、较高支付意愿、明确痛点问题的用户需求集合。

二是更多采用“场景切片”方法,按用户需求对场景应用进行分级分类,将复杂需求拆解为可技术化的小模块(如零售业通过“时序数据建模+动态优化算法”实现库存预测)。“场景切片”方法的关键在于准确把握用户需求的颗粒度,既不能过于宏观、难以落地,也不能过于微观、无法形成系统解决方案。理想的切片应当是基于用户旅程(user journey)的自然节点,形成既相对独立又能有机衔接的应用场景组合。

三是利用数字技术全链条赋能传统产业。传统产业是国民经济的基础,也是技术与产业融合的广阔试验场。应当利用各类数字技术对传统产业进行全方位、全链条的数字化改造,提升自动化、智能化水平。这种改造不是简单的技术嫁接,而是通过数字技术重塑产业价值链。一方面,通过融入数据、算法、算力等新型生产要素,发挥“数据+”“数据×”“人工智能+”“人工智能×”等效应,形成更高效、更精细、更敏捷的生产方式。例如,传统制造业通过引入工业互联网平台,实现设备互联、数据共享、远程运维,提升生产效率,降低能源消耗。另一方面,数字技术能够重塑产业边界,催生新型业态。以农业为例,通过物联网、大数据、人工智能等技术的融合应用,传统农业正在向“智慧农业”转型,不仅优化了种植、灌溉、收获等环节的效率,还延伸出农产品溯源、定制化种植、体验农业等新业态,拓展了产业价值空间。

四是不断进行敏捷迭代,保障融合创新的市场适配性。技术与产业融合不是一蹴而就的,这一过程需要持续迭代优化。因此,必须建立起“原型测试-反馈收集-调整优化”的敏捷循环机制,确保创新成果与市场需求的高度契合。

结语

DeepSeek是中国技术融合式创新的典型案例,其成功开发和应用展现了中国开放与融合式创新模式对传统闭源模式的超越,充分证明了在一个完整的创新生态系统中,融合式创新和颠覆性创新并非对立关系,可以相互补充、相互促进。融合式创新通过对已有技术的整合优化和场景化应用,保持现有市场的活力和竞争力;颠覆性创新则可以推动市场的变革和升级。两者的有机结合,构成了创新驱动发展的双引擎。

融合式创新作为一种新兴的创新模式,正以其独特的逻辑和强大的生命力,形成新的“技术-经济”范式,深刻改变产业格局和人们的生产生活。中国是全世界唯一拥有联合国产业分类目录中所列全部门类的国家,互联网规模全球领先,数字科技水平位于全球前列且潜力巨大,这为融合式创新提供了巨大的市场空间。当多样化的产业需求与先进数字技术相结合,将催生出大量新产品、新服务、新模式和新业态,形成推动高质量发展的新动能。

可以预见,随着5G、人工智能、区块链、量子计算等新兴技术的不断成熟,以及产业数字化转型的深入推进,数字经济时代的融合式创新将在更广领域得到应用,创造出更多符合市场需求的创新成果,为经济社会发展注入持久活力。

(本文系国家社会科学基金项目“数字经济背景下我国体育服务业与新媒体融合效果及融合创新研究”的阶段性成果,项目编号:20BTY052)

注释

[1]《英伟达股价暴跌 蒸发市值创纪录》,2025年1月28日,https://www.news.cn/fortune/20250128/6055df49ae824c90b6f925832943a56d/c.html。

[2]《华尔街手记|美国科技企业股价暴跌的“意料之外”和“预期之中”》,2025年1月28日,https://www.news.cn/world/20250128/ed6fa750974c4f78b83bde727a3dd886/c.html。

[3]《第五次全国经济普查结果显示:我国企业数字化转型不断走深走实》,2025年2月28日,https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202502/t20250227_1958814.html。

[4] 《2023年全国数字经济核心产业增加值占GDP比重为9.9%》,2024年12月31日,https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202412/t20241231_1958126.html。

[5]《新能源汽车产量连续9年居全球首位》,2024年12月27日,https://auto.cnr.cn/hy/20241227/t20241227_527022513.shtml。

[6]World Intellectual Property Organization, "Patent Landscape Report - Generative Artificial Intelligence," 2024, https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/index.html.

参考文献

李林倬、赵南南, 2024年,《熊彼特的遗产——创新研究中颠覆式和组合式创新的思想溯源》,《社会学研究》,第6期。

A. Berut et al., 2012, "Experimental Verification of Landauer's Principle Linking Information and Thermodynamics," Nature, 483.

C. E. Shannon, 1948, "A Mathematical Theory of Communication," Bell System Technical Journal, 27.

C. I. Jones and C. Tonetti, 2020, "Nonrivalry and the Economics of Data," American Economic Review, 110(9).

C. Shapiro and H. R. Varian, 1998, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Boston: Harvard Business School Press.

D. J. Teece, 2018, "Profiting from Innovation in the Digital Economy: Enabling Technologies, Standards, and Licensing Models in the Wireless World," Research Policy, 47(8).

F. Kodama, 1992, Emerging Patterns of Innovation: Sources of Japan's Technological Edge, Harvard Business School Press.

G. Hinton; O. Vinyals and J. Dean, 2015, "Distilling the Knowledge in a Neural Network," https://arxiv.org/pdf/1503.02531.

IDC, 2022, "Data Age 2025: The Digitization of the World from Edge to Core," https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf?gid=164649.

R. U. Ayres and B. Warr, 2009, The Economic Growth Engine: How Energy and Technology Drive Productivity, Cambridge University Press.

Stanford HAI, 2023, "AI Index," https://hai.stanford.edu/research/ai-index-report.

Y. Yoo et al., 2012, "Organizing for Innovation in the Digitized World," Organization Science, 23(5).

Mechanism and Development Path of Integrated Innovation in the Digital Economy Era

Jin Xuetao

Abstract: DeepSeek, a leading domestic large-scale AI model, has became popularity in the global artificial intelligence industry due to its open-source framework, cost-effectiveness, high performance, and the capacity for unrestricted access by users worldwide. Many enterprises in China's digital economy sector have achieved low-cost technological iteration and upgrading through "integrated innovation" and fully leveraging the advantages of collaborative cooperation, promoting the development of a new "technology-economy" paradigm. The characteristics of integrated innovation in the digital economy era include technological integration, data elementization, industrial integration, information quantification, and computing power networking. Integrative innovation, with technology integration and collaborative cooperation as its pillars, has promoted the optimization of the infrastructure layer, data layer, algorithm model layer, service layer, application ecosystem layer and security governance layer of the artificial intelligence system. To promote integrated innovation, it is necessary to advance cross-disciplinary cooperation with innovation as the goal, strengthen infrastructure construction centered on computing power, and drive the integration of technology and industry with users as the orientation.

Keywords: artificial intelligence, integrated innovation, technological integration, collaborative cooperation

责 编∕李思琪 美 编∕周群英