【摘要】当前,网络空间正在形成多方主体竞相博弈又相互依存的竞生秩序。这一秩序由新兴技术驱动、平台资本扩张和网络安全困境等多重因素影响生成。在竞生秩序下,全球网络空间呈现多层治理间性,主要包括主体间性、机制间性和认知间性,导致全球网络空间治理既充满张力又维系动态平衡。竞生秩序与治理间性亦存在深层互动,前者的竞争压力可能加剧治理要素间的张力,后者的良性协调则有助于缓和零和博弈,促成竞争中的共生平衡。基于此,为推动全球网络空间秩序向着更加普惠繁荣、和平安全、平等包容的方向演进,中国提出具有鲜明中国特色的秩序对齐方案与路径。

【关键词】全球网络空间 竞生秩序 治理间性 网络空间命运共同体

【中图分类号】TP393 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.13.005

【作者简介】阙天舒,华东政法大学中国法治战略研究院副院长、教授、博导,智慧警务与国家安全风险治理重点实验室研究员(兼),上海市政治学会常务理事。研究方向为全球安全治理、人工智能国际治理与计算式治理等,主要著作有《网络空间治理的中国图景:变革与规制》《全球安全治理:热点议题与中国视角》等。

引言

近年来,以人工智能为代表的前沿技术在网络空间领域取得重大突破,并引发全球范围的连锁反应。OpenAI公司发布的ChatGPT仅用两个月便实现月活跃用户破亿,成为史上用户规模增长最快的应用,促使谷歌、微软等科技巨头加速将生成式AI技术整合至产品矩阵。这股“大模型”技术浪潮在创造机遇的同时,也带来治理层面的挑战。2023年3月,意大利个人数据保护局以隐私风险为由暂停了ChatGPT的服务,成为首个禁用这一主流人工智能平台的西方国家;同年11月,中、美、英等28国在全球人工智能安全峰会上共同签署《布莱切利宣言》(Bletchley Declaration),承诺携手应对高级别人工智能风险,标志着国际社会在人工智能治理领域的一次重要协同行动。诸如此类的案例印证了新兴智能技术正深刻重塑全球网络空间生态,即其既促进数字经济和社会创新,也引发了关于安全、隐私、伦理的博弈。这种重塑本质上折射出网络空间作为人类活动的“第五领域”的战略属性的升级,其已成为大国战略博弈、经济发展与安全治理的核心场域。[1]同传统地缘政治中的“无政府状态”类似,网络空间具有高度互联互通的技术特质,天然不受任何单一权威控制,[2]各行为体在竞争技术优势、数据控制权、规则制定权等过程中,仍需维持共存态势,逐步形成一种竞相博弈中维持生存的动态秩序。这种竞生秩序(Competitive-Symbiotic Order)的本质是多方行为体在技术、资源、规则等层面的动态平衡过程,意指网络空间秩序的形成并非预设好的框架,而是各行为体不断互动、博弈、妥协的产物,其背后隐藏着治理理念差异与权力结构重组带来的深层张力。

在不断变化的竞生秩序中,全球网络空间内的各治理要素之间交织互动、相互建构,这实际上是间性理论在数字时代的一种实践转译,当技术迭代不断催生新的治理主体,各要素的交互关系将持续重构,形成多样化的治理间性(Inter-governance)。哈贝马斯曾将主体间性(intersubjectivity)解释为个体间的相互理解和互动,研究一个主体如何与作为完整主体的另一个主体相互作用。[3]在此基础上,学界还扩展出客体间性和文化间性等概念,前者描述物质对象与人类行动者在社会互动中形成的相互建构关系;[4]后者则强调文化之间的差异、互动与构建。这皆证明秩序本质是多层次间性编织的关系网络。在竞生秩序下,治理间性关注的不是单一主体或单一机制如何发挥作用,也不是单纯治理主体间的相互影响,而是强调多重主体和因素的互动与互构,会出现不同主体之间的协同与矛盾、不同治理机制之间的重叠与冲突、不同认知理念之间的碰撞与调和等。不同层次的治理要素也存在相互作用,机制和认知便是由主体塑造再反作用于主体的,但为避免研究范畴过度泛化导致分析失焦或与竞生秩序内容重复导致理论阐释碎片化,本文将治理间性聚焦于同一层次治理要素间的联系与动态关系。

全球网络空间竞生秩序的生成逻辑

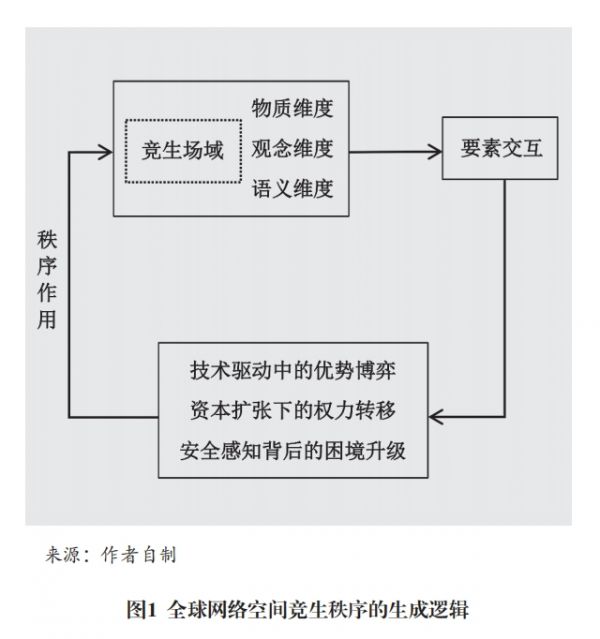

现有研究多将网络空间视为行为体开展对抗行动的场域,并将其界定为三个相互关联的维度。[5]物质维度涵盖存储设备、路由器、半导体等物理基础设施;观念维度涉及行为主体赋予基础设施的意义,体现在规范、惯例、软件协议等之中,二者塑造了网络空间的权力结构,即技术经济强者可通过控制物质设施与主导规则获得结构性影响力;语义维度则关乎计算机信息存储及网络数据交互,其数字化信息传播和代码攻击等特性既扩展了物质与观念维度的作用范围,也使网络空间区别于核武器等传统技术领域。这三个维度既承载着技术、资本、安全等动力要素的交互,又通过维度间的相互建构形塑博弈规则,驱动着网络空间竞生秩序的生成。(见图1)

技术驱动中的优势博弈。技术不断涌现是全球网络空间竞生秩序演化的核心动因。分组交换技术、TCP/IP协议互联网技术、万维网(WWW)与P2P技术等早期互联网技术以去中心化架构和开放性协议为特征,塑造了技术自治与国家监管协同作用的网络空间初始竞生逻辑。当下,以大模型、量子计算等为代表的数字技术正在从多个维度重塑网络空间竞生格局。在物质维度,掌握芯片制程、海底光缆铺设等核心技术的主体,可通过垄断数据中心集群等算力枢纽和卫星通信网络、海底电缆等传输信道形成物理层面的支配力,继而在数字技术标准制定等观念维度与算法价值渗透等语义维度确立天然的有利地位。以美国为首的西方国家便利用其在数字技术领域的先发优势,综合运用各类国际机制,推行美式数字规则,并在社交媒体网络中借助所谓“数字自由”“数字民主”名义,故意散布诸如“数字威权主义”等误导信息诋毁别国,使用算法和大数据分析等方式控制重要信息的传播、流动和走向,操纵公众舆论。[6]技术跃迁不仅加剧主体间优势博弈,也引发治理变革,人工智能正在赋能网络攻防并重塑安全边界,量子计算则颠覆现有加密体系,元宇宙技术引发虚拟空间主权归属的争议等。后量子安全先驱公司Naoris Protocol的一项全球研究显示,随着元宇宙逐渐成为数字经济中更加紧密的组成部分,以及人工智能能力的指数级增长,这些技术将导致网络攻击大幅增加,数据泄露的平均成本也可能在五年内从目前的488万美元攀升至530万美元。[7]

资本扩张下的权力转移。互联网经济的全球化和平台资本的扩张极大重塑了网络空间的权力版图。市值达数万亿美元的科技巨头通过控制平台及其算法规则、用户协议等方式跨越国界汲取用户数据资源,数据作为语义维度的核心要素被资本转化出政治与经济价值。美国多次总统大选证明社交媒体平台的算法规则足以影响选举舆论走向;迄今为止开发的大多数顶级生成式人工智能模型都全部或部分由大型科技公司拥有或控制。[8]作为数字时代的先锋力量,科技公司的快速崛起可能对国家权力的获得与流转产生前所未有的影响。[9]一些网络空间治理权从公共部门转移至私营部门,挑战着传统的“国家中心主义”秩序。大型科技公司拥有海量数据和技术优势,俨然成为新型“主权载体”,削弱了国家主权在网络空间的独占性。近年来,各国开始加强对科技巨头的规制和再平衡,推出数字服务税、实施更严格的数据本地化和数据主权要求等,意图重新校准公共权力与私营权力的边界,以维系治理平衡。这种此消彼长的互动形成了新的动态均衡,即国家与科技资本既相互依存又彼此掣肘,共同塑造着全球网络空间的竞合秩序。

安全感知背后的困境升级。国际关系理论讨论的安全困境在网络空间同样存在且更加复杂。当一方国家或企业为提高自身网络安全而强化其对物质基础设施的防护、对国际规范的干预以及对话语传播的控制时,往往引起他方的不安和反制,从而各方陷入军备竞赛或策略博弈。正如在一国发展网络军事实力、部署进攻性网络部队,会引发其他国家担忧其网络攻击威胁,从而加强自身军备或联合防御联盟一样,各国为保护公民数据安全,实施数据本地化、限制数据出境等举措,也会被他国视为数据民族主义,进而采取对等措施,导致全球数据流通受阻。2024年,俄罗斯升级“主权互联网”计划,试图构建“内联网”并施行断网演习迫使欧洲公司在俄建立数据中心的行为引起欧盟反制,后者通过《数字服务法案》(DSA)修正案,强制要求在欧盟运营的俄罗斯社交媒体平台将用户数据存储于欧盟境内服务器,并接受欧盟监管机构的实时审查。这不仅阻碍了全球跨境数据流动,也使得公司面临成本上升与合规要求增多的双重压力。在公司层面同样存在安全困境,频繁发生的网络攻击事件使每个组织都利用零信任架构、威胁情报共享等加强防护,但攻击者也会随之优化策略,形成攻防拉锯。网络空间进攻相对容易、防守极其困难,且溯源攻击者并鉴别其模糊责任分外吃力的现实,使安全困境更加突出,各行为体彼此高度不信任,倾向于各自为战,囤积零日漏洞、发展进攻能力,进一步加剧了网络空间内不安全感和不信任的恶性循环。这也是全球层面的网络军控久拖不决的原因之一。然而,安全困境也有可能促使行为体意识到单边安全不可持续,从而探索合作出路。2024年12月,联合国通过的《联合国打击网络犯罪公约》标志着全球网络犯罪治理合作迈出了关键一步。[10]总体而言,安全困境使竞生秩序长期处于脆弱平衡的状态。

全球网络空间治理间性的主要呈现

网络空间竞生秩序的维持和演变,在于治理要素之间复杂的互动机制。主体间性、机制间性和认知间性共同构成了网络空间治理生态的内在机理:多方主体如何协同或冲突、多种机制如何耦合或掣肘、不同认知理念如何对立或融合,共同影响行为体围绕技术、规则、意识形态等展开的竞争共存的博弈,使得全球网络空间治理既充满张力又维系动态平衡。

主体间性。主体间性意指网络空间中多方主体间的相互影响与共治。与传统国际关系主要考虑国家之间关系不同,网络空间的主体范畴更广,多方权威并存且利益不一,主权国家固然是核心行为体,但跨国公司、国际组织、技术社群、非政府组织乃至个人黑客,都可以在特定领域发挥影响力。因此,主体间互动天然蕴含张力,主要表现为以下三组关系的矛盾统一。

国家主体间关系。一方面,各国在打击跨国网络犯罪、治理网络恐怖主义、维护全球互联网稳定等方面存在共同利益,需要开展执法合作、情报共享和机制协调。另一方面,大国间的网络间谍、攻击活动此起彼伏,彼此防范猜忌。2025年中国哈尔滨第九届亚冬会期间,亚冬会赛事信息系统就遭到270167次来自境外的网络攻击,其中来自美国的攻击次数为170864次,占比高达63.24%。[11]同时,各国亦在国际规则和标准制定上争夺主导权。中小国家则游走于大国缝隙,在不同议题上选择联盟,从而增加了国家间关系的复杂性。国家主体间张力的核心就在于主权平等合作与地缘政治竞争间的博弈。

国家主体与非国家主体间关系,即政府和非政府行为体之间关系的张力。一方面,双方相互依赖,政府需要企业和技术社群提供专业知识、技术支持和基础设施运营。2024年1月,OpenAI取消了对ChatGPT以及其他人工智能工具的军事使用禁令,开始与美国国防部在人工智能方面和开源网络安全工具等方面开展合作;非国家主体也离不开国家提供法律框架和安全保障,尤其在网络犯罪、网络攻击威胁面前往往倚仗国家力量来应对。另一方面,前文已述,企业资本扩张下获得的治理权限有时会挑战国家法律权威。这体现为自主与监管的张力,私营部门寻求自治空间,而国家政府维护公权威信。

非国家主体间关系。非国家主体内部存在竞争与合作张力,谷歌、微软等大型科技公司既相互竞争市场和技术主导权,又需联手游说市场规则或共建行业安全联盟;技术社群之间、非政府组织之间在理念和资源上亦可能发生竞争。非国家主体的多样性使其关系错综复杂,但相对而言,其合作色彩往往比国家间更浓,因为前者多是跨国运作,本身具有超越国界合作的基因。所以,非国家主体间的张力更多表现为竞争中的联盟。

机制间性。机制间性关注的是网络空间众多制度、规范之间的互动关系,其中,最重要的便是国际法、国家法、行业法规等法律规范与网络协议、操作规程、软件代码规则等技术标准这两大类规则的耦合与张力。网络空间的独特之处在于,技术标准本身即具有规范行为的效果,被称为“代码即法律”。[12]因此,法律和技术两套体系如何结合,直接影响治理的成败。

在传统领域,规范人类行为主要靠法律和制度安排。而在网络空间,技术设计和标准本身对主体行为有硬约束,其已然是事实上的“法规”,只是由工程师而非立法者制定。这种现象导致技术标准制定者未必考虑法律或社会效果,而法律制定者往往不懂技术实现,两者可能脱节甚至抵触。认识到此问题后,各国开始尝试让法律“伸入”技术领域,或者至少影响技术标准制定。方法之一是法律规定技术要求,欧盟的《网络安全法案》便要求关键设备符合安全标准,美国的出口管制禁止向某些国家提供高强度加密软件等。这些法律以强制方式把特定技术规范化。方法之二是法律授权技术机构,许多国家皆通过设立网络安全标准局、加密管理机构,将标准制定纳入法律框架。方法之三是参与国际标准制定。国家通过外交手段影响国际标准组织,将本国法律原则融入国际标准。这些举措意在缩小法律与技术标准的距离,但效果有限:若法律过度干预标准,可能减损技术发展活力并引发他国抵制;若标准组织感到被政治操控,也可能拒绝国家介入,影响全球多边合作。

技术标准的演进反过来会促进法律调整。浏览器的Do-Not-Track选项、苹果和安卓的隐私设置等技术措施赋予用户控制数据的能力,这些标准在一定程度上便是“先行立规”随后法律才跟上;数字货币和智能合约技术的出现也在挑战现有金融法和合同法,需要完善法规适应去中心化技术所创造的新环境。随着AI算法、物联网自动协议的发展,技术标准或将进一步前置地规范大量行为,法律的任务将更多转为承认或矫正技术规则。“算法治理”概念由此出现,其既包括用算法治理社会,也包括对算法本身的治理规则,甚至扭转“代码即法律”的观念,使得“法律即代码”。[13]在治理间性视角下,唯有法律与技术标准有效耦合,网络空间的秩序稳定性和治理有效性才能得到保障,否则任何一方失衡都会导致整体失调。

认知间性。认知间性关注不同数字文化和价值体系在网络空间的交锋与互动。认知属于文化基因与价值理念的内化产物,能够被文化符号、价值体系等所形塑。网络空间虽具技术统一性,但文化多样性依然存在,各国各群体有各自的历史、宗教、政治文化背景,这些深层因素塑造了其对数字世界的理解和诉求。当前最突出的认知张力是分别代表西方和东方文化的自由主义价值观与秩序主义价值观的冲突。前者起源于西方启蒙思想,在数字时代表现为强调信息自由流动、所谓“言论自由”和个人隐私。这套价值观推动了互联网早期的开放架构和内容宽松政策,也影响了诸多国际倡议。[14]与之相对,秩序主义价值观更强调集体福祉、国家安全和社会稳定,其认为网络空间若毫无限制将滋生混乱和威胁,因而,主张适度控制。这一理念在以中国、俄罗斯为代表的国家得到倡导,被赋予“网络主权”“网络秩序”“数字主权”等概念,[15]主张各国有权按本国文化和法律管理互联网。两种价值观在政治敏感言论、数据隐私等领域存在冲突。

认知间性的另一层张力来自文化多样性保护与网络同质化之间的矛盾。互联网在传播西方流行文化和生活方式方面起到了巨大作用,英语成为网络主要语言,西方社交媒体、娱乐内容风靡全球。这引发一些国家和群体对于本土文化受到冲击的担忧,担心全球互联网导致文化趋同、弱势文化被边缘甚至灭绝。因此,不少国家提出在数字时代要维护文化多样性,包括发展本国语言的数字内容、保护传统文化在线表达,并将某些西方文化产品视为“精神污染”加以抵御。然而,网络空间内文化间的完全割裂又不现实,所以认知间性还体现在,各文化价值观试图参与网络内容与规则的塑造,以争取话语空间,包括推动平台接受文化差异、建设本土替代平台等来承载本土文化表达。认知间性的紧张在于,如果全球互联网过度趋向单一文化标准,那么多样性受损会引发反弹;但如果完全分裂为文化孤岛,又违背了互联网促进交流的初衷,二者间的平衡是重中之重。

此外,网络空间内频现民族主义,网民常在网络舆论中表现出强烈的国家或族群认同,有时甚至在国际事件上相互攻讦。这种“数字民族主义”与现实中政治领域的民族主义互相作用,增加了国际关系的紧张程度。数字身份的认同感也带来治理困境,全球性的互联网被分割成一个个文化社群,治理者难以制定统一的内容政策,尤其是关于历史问题或宗教题材的讨论,各国或各族群有完全不同的底线和敏感点。而且,在平台的经济逻辑驱使下,自媒体常采用特定叙事框架,以“区分他我”的民族主义话语迎合当下一些国家社会中的认同情绪,[16]加剧国家或族群间对立。认知间性的挑战也在于此,即如何跨文化沟通、建立价值对话,在不消解差异的前提下减少误解和敌意。尽管各方认知有差异,但仍可能存在某些共同价值作为合作基础。几乎所有国家和文化在打击网络犯罪、维护儿童网络安全等议题上,都较少存在价值观障碍,在发展数字经济、缩小数字鸿沟、利用网络提升教育医疗等关乎人类共同福祉的议题上,也比较容易达成共识。

全球网络空间竞生秩序与治理间性的互动

在全球网络空间中,竞生秩序提供了宏观背景和动力机制,塑造了治理间性产生的环境;而治理间性的具体态势又会反作用于竞生秩序的走向。这种双向互动体现了全球网络空间的动态生态,既给全球网络空间治理带来机遇,也伴生挑战。

一方面,竞生秩序塑造治理间性。由于网络空间充满竞争博弈,各行为体在相互提防和逐利的心态下进行治理互动,这使得主体间性更多表现出博弈性而非单纯合作性,机制间性容易倾向重叠竞争而非统一协调,认知间性则强化阵营意识而非求同存异。大国竞争态势下,国家与企业的关系也被贴上地缘政治标签,这种不信任氛围使国家-企业协同变难,甚至走向“脱钩”。在机制层面,正是由于竞生秩序中各方都想掌控规则主导权,才出现同一议题多头机制并立的局面。如果国际关系更趋和谐,也许可以集中在单一全球机制下解决问题,但竞生格局的存在使其难以实现。2024年,欧盟《人工智能法案》出台并生效、七国集团发布确保人工智能市场公平竞争的指导原则、经济合作与发展组织(OECD)更新对人工智能的定义等,各种机制并行推进增加了合作协调的难度,从而加剧了“机制拥堵”的形势。[17]此外,认知理念也易被竞争所利用,形成意识形态对抗。一些西方国家在网络空间中大力推行“认知战”,将“操控社交媒体”作为一项专门议题进行研究,甚至通过限制或封禁他国官方媒体账号,造成他国在认知较量中的失语。[18]总体来看,竞生秩序的压力加剧了治理间性的矛盾面:主体间更难妥协、机制间更易冲突、认知间更显对立。

另一方面,治理间性反作用于竞生秩序。治理间性的走向可以缓和或恶化宏观竞争秩序。如果主体间能建立有效协作网络,譬如,全球主要国家和大科技公司形成了稳定的合作机制,共同应对网络犯罪,进行基础设施防护,那么即使国家间存在战略竞争,也能够在特定领域保持合作,从而对整体竞生秩序起到“稳定器”作用。同样,若各治理机制通过协调实现互补,避免了规则冲突,这将减少各方制度竞争的不确定性,使竞生秩序更具可控性和可预期性。再者,不同认知理念间若能加强交流,增信释疑,就能避免把所有问题上升为价值之争,有助于聚焦具体利益矛盾进行技术性解决,而非陷入意识形态僵局。因此,良性的治理间性交互可以在一定程度上软化竞生秩序的尖锐性。相反,如果治理间性在各维度都表现出恶性互动,那么竞生秩序将趋向无序和对抗恶化。因为缺乏缓冲和调节渠道,竞争将更趋零和,你输我赢的态势将充斥网络空间,进而引发所谓“数字冷战”等。[19]换言之,治理间性的失调可能使竞生秩序蜕变成“竞亡秩序”。

总之,在多层次间性下,全球网络空间呈现竞争与合作治理需求共同进化、动态涌现与持续适应的特征,且这一特征将在竞生秩序与治理间性的双向互动中不断深化。协调二者关系,是在当前复杂环境下推动全球网络空间向良性方向发展的关键。这要求各主体兼顾短期竞争利益与长期合作价值,寻求平衡与共赢的治理路径,而这种平衡将直接影响全球网络空间治理的整体韧性。但须知,无论是竞争性秩序中的规则制定,还是合作性安排下的机制运行,其合法性既需超越传统等级权力模式,也依赖于更具包容性的平等参与机制。

全球网络空间秩序对齐的中国参与路径

秩序得以建立、维系并发挥实际效能的前提,是体系成员在理念、原则及行为实践等层面达到一定程度的“对齐”,即在关键目标、规则、价值和底线规范上达成基本共识。[20]在全球网络空间内同样如此,各主体基于地缘利益与价值体系差异,为推动网络空间秩序向符合自身诉求的方向演进,形成多样的秩序对齐路径。美国依托技术霸权推动规则输出,欧盟以伦理监管框架构建治理范式,而发展中国家更强调主权平等与技术普惠的平衡等。作为始终坚持多边主义、奉行合作共赢理念的负责任大国,中国也为全球网络空间秩序对齐贡献了具有中国特色的方案和路径。

以平等发展权利为基石,让全球网络空间治理惠及所有主体。习近平主席提出,“让数字文明造福各国人民,推动构建人类命运共同体”,[21]反对将数字优势转化为垄断霸权。在2023年提出的《全球人工智能治理倡议》中,中国主张增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权,确保各国人工智能发展与治理的权利平等、机会平等、规则平等。[22]这些主张体现出全球网络空间治理应坚持公平普惠的价值取向,即人工智能等新技术与网络空间不应成为少数国家垄断利益的工具,而应作为全球公共产品服务于人类福祉。中国提出“构建网络空间命运共同体”这一全球数字治理的中国方案,为在全球范围内打造更加公平的网络空间环境奠定了理论基础。[23]其倡导的共商共建共享、互惠包容等理念正在凝聚更广泛认同。世界互联网大会等多边平台反复强调“网络空间命运共同体”的构建,[24]呼吁发达国家与发展中国家在网络基础设施、数字技能培训、技术转让等方面加强合作。2024年9月,中国又提出《人工智能能力建设普惠计划》,致力于帮助“全球南方在人工智能发展进程中平等受益”。而在具体实践中,“数字丝绸之路”等早已成为缩小数字鸿沟、实现共同发展的高效引擎。

尽管中国在促进网络与数字治理发展普惠繁荣方面作出了诸多贡献,但目前仍存在短板,在技术转移深度和广度方面尤其明显。如部分国家对本土人才培养和数据转化应用的支撑不足,一些项目基本需中方技术运维,算力短缺、算法依赖等阻碍其形成自主发展能力。为此,中国可通过扩大低功耗基站等低成本通信设备覆盖范围,优先满足网络接入刚需;从《人工智能能力建设普惠计划》延伸出专项资金,资助发展中国家采购云计算资源,降低模型训练成本;参考世界微生物数据中心及其搭建的全球微生物资源数据网络,在共建国家设立“数字创新中心”,提供本地化AI模型训练支持及开源数据集等;并将技术培训纳入援外项目评估指标,鼓励中方企业为每项基建工程配套培训定量本地技术员。

以机制协同创新为驱动,让全球网络空间治理实现机制互补共促。近年来,《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法规相继出台。2024年,《网络数据安全管理条例》的发布对于补充法规内容,规范网络数据处理活动,保障网络数据安全,促进网络数据依法合理有效利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家安全和公共利益,[25]提供了更详细的法律保障。中国也积极在国际场合倡导网络空间和平稳定。2024年6月,中国常驻联合国代表傅聪在安理会网络安全问题公开会上强调:“网络空间和现实世界深度融合,是人类社会发展的重要依托,决不能成为新的战场”,并呼吁各国采用“积极、开放、协调、普惠”的政策发展信息通信技术。[26]在切实指导中,继《全球数据安全倡议》和《全球人工智能治理倡议》之后,《全球数据跨境流动合作倡议》更具针对性,鼓励探索建立负面清单,明确禁止或限制跨境流动的数据类型和行为等,[27]为缓解数据跨境治理的阵营化、碎片化和无序化趋势提供了真正的解决方案。

竞生秩序的现实削弱了中国推进机制协调的努力,但仍可通过进一步细化法律规范、推动主张转化等举措促进中国机制与国际机制的衔接,为全球网络空间治理贡献更多中国智慧。在细化法律规范方面,中国可着力建立“分级分类”的跨境数据规则,在禁止类别中,明确国防、基因等核心数据禁止出境;在受限类别中,规定金融、医疗数据需经安全评估后流动;在自由类别中,推动与东盟、中东欧等区域签订白名单协议,允许商务、科研数据无障碍流动等。在推动主张转化方面,中国可在联合国大会特设委员会中联合全球南方国家进行提案,呼吁在跨国打击犯罪中简化跨境取证流程,并充分考虑后发国家网络与数字基础设施薄弱、数字能力缺乏等现实,采取设立过渡缓冲期、多国联合调查小组等举措;还可依托金砖国家反恐工作组和网络安全工作组等共同制定网络空间突发事件协同处置预案,将“共同但有区别的责任”原则转化为具体的国际机制运行规范,逐步提升中国方案在全球网络空间治理中的制度性影响力。

以多样文明互鉴为纽带,让全球网络空间治理包容化解认知矛盾。中国始终倡导开放包容的网络空间治理模式,支持联合国主导的多边机制。《2024年全球发展倡议数字合作论坛主席声明》强调,要“支持联合国在全球发展合作中发挥统筹协调作用”,在多边框架下推动更多惠及发展中国家的数字合作项目,加快落实2030年可持续发展议程及《全球数字契约》,并提升全球南方国家在数字治理中的代表性和发言权。[28]此外,中国积极在国际组织中搭建交流平台,在2024年联合国互联网治理论坛期间,中国国家网信办主办专题讨论;在金砖国家和二十国集团中,大力倡导数字合作、建立人工智能发展与合作中心等。此外,中国在推动高标准经贸规则方面也展现开放姿态,加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA),并与多国签署数据跨境流动协议等。这些努力不仅促进了数字贸易和技术交流,也保障了各发展中国家的参与权益。

认知冲突有时会比机制冲突更难以化解,“构建网络空间命运共同体”等理念,为网络空间繁荣发展提供了有力指引,有助于弥合认知分歧、凝聚国际共识。为此,中国可在双边或多边合作间,构建“去安全化”对话机制,通过邀请他国专家参与我国相关机构的人工智能伦理审查委员会,共同制定人脸识别原则,设定去地域化、种族化、性别化技术标准;推动“丝绸之路数字遗产平台”升级为联合国教科文组织官方项目、纳入各国文化遗产数字化资源,以推动多元文明交流互鉴;采用资金激励等方式鼓励国内外影视平台设立“文明对话专区”、上线互译的各国纪录片,等等。

(本文系智慧警务与国家安全风险治理重点实验室2023年度开放课题重点项目“人工智能时代社会舆情嬗变、风险审视及治理研究”和上海市哲学社会科学规划课题“全球人工智能安全监管趋势与治理能力提升研究”的阶段性成果,项目编号分别为:ZHKFZD2302、2024EGJ007)

注释

[1]H. Muhammad and M. Khan, "Security in the Fifth Domain: Realism in Cyberspace," Pakistan Journal of International Affairs, 2024, 7(4).

[2]B. D. Loader, The Governance of Cyberspace: Politics, Technology and Global Restructuring, Routledge, 1997.

[3]J. Habermas, Communicative Versus Subject-Centered Reason, Routledge, 2018.

[4]B. Latour, "Eine Soziologie ohne Objekt? Anmerkungen zur Interobjektivität," Berliner Journal für Soziologie, 2001, 11(2).

[5]See M. C. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar, RAND, 2009; L. Maschmeyer, "Subversion, Cyber Operations, and Reverse Structural Power in World Politics," European Journal of International Relations, 2023, 29(1); M. Foulon and G. Meibauer, "How Cyberspace Affects International Relations: The Promise of Structural Modifiers," Contemporary Security Policy, 2024, 45(3).

[6]宋建丽、李樑:《国际数字治理的风险挑战与构建网络空间命运共同体》,《湖南师范大学社会科学学报》,2025年第3期。

[7]"Study Reveals Web3's Dark Future – Quantum Computing, AI and Metaverse Fuel the Perfect Storm for Cyberattacks," January 2025, https://telematicswire.net/study-reveals-web3s-dark-future-quantum-computing-ai-and-metaverse-fuel-the-perfect-storm-for-cyberattacks/.

[8]S. Khanal, H. Zhang and A. Taeihagh, "Why and How is The Power of Big Tech Increasing in the Policy Process? The Case of Generative AI," Policy and Society, 2025.

[9]周冉:《美国科技公司崛起下的数字地缘变局:一种权力嵌合的分析》,《国际安全研究》,2025年第4期。

[10]裴炜:《〈联合国打击网络犯罪公约〉:全球网络犯罪治理新篇章》,2025年2月6日,https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202502/t20250206_5843224.shtml。

[11]《独家披露!哈尔滨亚冬会赛事信息系统遭境外网络攻击超27万次》,2025年4月3日,http://news.china.com.cn/2025-04/03/content_117803811.shtml。

[12]L. Lessig, "Code is Law," Harvard Magazine, 2000.

[13]S. Hassan and P. D. Filippi, "The Expansion of Algorithmic Governance: From Code is Law to Law is Code," Field Actions Science Reports. The Journal of Field Actions Special, 2017, 17.

[14]H. Smith, "The Geopolitics of Cyberspace and The European Union's Changing Identity," Journal of European Integration, 2023, 45(8).

[15]D. Lambach, "The Territorialization of Cyberspace," International Studies Review, 2020, 22(3).

[16]陈龙、王宇荣:《芯片新闻叙事:一种承载爱国情感的网络文化现象》,《新闻大学》,2024年第9期。

[17]邢丽菊、杨惠迪:《全球数字治理:形势、挑战与中国方案》,《世界社会科学》,2025年第2期。

[18]阎国华、何珍:《网络空间“认知战”的生发背景、主要形式与应对之策》,《情报杂志》,2022年第12期。

[19]"Is There Space for a Digital Non-Aligned Movement?" 2021, https://hcss.nl/report/is-there-space-for-a-digital-non-aligned-movement/.

[20]庞珣:《全球秩序与人工智能对齐——超越技术问题的国际关系理论视角》,《人民论坛·学术前沿》,2025年第9期。

[21]《让数字文明造福各国人民——习近平主席致2021年世界互联网大会乌镇峰会的贺信引发热烈反响》,2021年9月27日,https://www.peopleapp.com/column/30035605243-500005088685。

[22]《全球人工智能治理倡议》,2023年10月18日,https://www.cac.gov.cn/2023-10/18/c_1699291032884978.htm。

[23]宋建丽、李樑:《国际数字治理的风险挑战与构建网络空间命运共同体》,《湖南师范大学社会科学学报》,2025年第3期。

[24]《世界互联网大会组委会发布〈携手构建网络空间命运共同体〉概念文件》,2019年10月16日,https://www.cac.gov.cn/2019-10/16/c_1572757003996520.htm。

[25]《司法部、国家网信办负责人就〈网络数据安全管理条例〉答记者问》,2024年9月30日,https://www.cac.gov.cn/2024-09/30/c_1729384453671239.htm。

[26]"Chinese Envoy Urges Efforts to Build more Peaceful, Secure Cyberspace," June 2024, https://english.news.cn/20240621/908935d054bb469eb142dcf9172e149f/c.html#:~:text=Fu%20called%20for%20efforts%20to,economies%20drive%20global%20economic%20growth.

[27]《专家解读〈全球数据跨境流动合作倡议〉:为全球数据治理奠定坚实基础》,2024年12月5日,https://www.cac.gov.cn/2024-12/05/c_1735094094079714.htm。

[28]《2024年全球发展倡议数字合作论坛主席声明》,2024年11月21日,https://www.cac.gov.cn/2024-11/21/c_1733794920995662.htm#:~:text=。

Research on the Competitive-Symbiotic Order and Inter-Governance in Global Cyberspace

Que Tianshu

Abstract: Currently, the cyberspace is forming a competitive-symbiotic order where multiple actors engage in both rivalry and symbiotic interdependence. This order is shaped by multiple factors: including the drive of emerging technologies, the expansion of platform capital, and cybersecurity dilemmas.Under this order, The global cyberspace presents a multi-layered inter-governance, primarily including intersubjectivity, inter-mechanism, and inter-cognition, which leads to both tension-filled and maintains a dynamic balance in global cyberspace governance. The competitive-symbiotic order and inter-governance also engage in deep interaction: the former's competitive pressures may intensify tensions among governance elements, while the latter's benign coordination helps mitigate zero-sum games and foster a symbiotic balance within competition. Based on this, in order to promote the evolution of the global cyberspace order in the direction of more inclusive prosperity, peace and security, equality and inclusiveness, China has put forward order-aligning schemes and pathways with distinct Chinese characteristics.

Keywords: global cyberspace, competitive-symbiotic order, inter-governance, community of shared future in cyberspace

责 编∕肖晗题 美 编∕周群英