【摘要】多维视角下的后城市化理念,引导各方寻找城乡融合发展的可操作性解决方案。城里有乡、乡里有城,看似为共同向往的理想图景,实则在后城市化时期,前者可以通过留住乡愁、建构社群、社区营造和抱团养老等具象化的社区生活来抵达,后者在人口回迁、“土地文章”、公共服务和数智下乡等方面可由国家、市场和社会共同推进。这一进程与中国式现代化建设同向同行,在改变“重城轻乡”的发展观、构建城乡融合的创新机制、探索城乡共富的实验样本、嵌入城乡共享的数智技术等理念与政策助力下,有望走出一条超越传统路径的发展新路,有机会建成通往现代化的城乡中国。

【关键词】城里有乡 乡里有城 后城市化 城乡融合

【中图分类号】F299.2 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.22.009

【作者简介】闵学勤,南京大学社会学院教授、博导。研究方向为城乡社会学、公共社会学,主要著作有《感知与意象——城市理念与形象研究》、《城市人的理性化与现代化:一项关于城市人行为与观念变迁的实证比较研究》、《强政府与强社会:中国治理体系建构研究》(合著)、《通往协商:城市基层治理的实证研究》(合著)等。

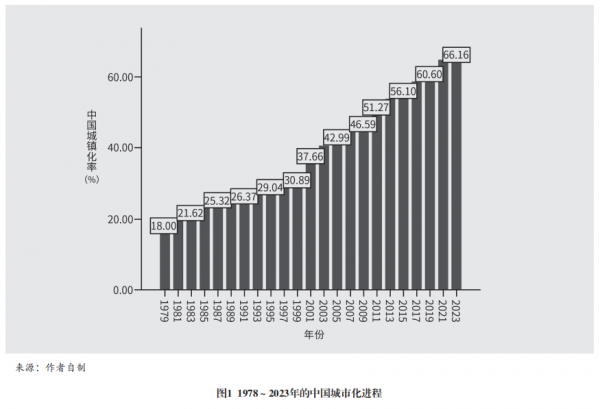

中国城市化进程自21世纪以来持续加速,2011年中国城市化率首次突破50%,达到51.27%[1]。截至2023年,全国城镇常住人口占总人口的比重已攀升至66.16%[2],接近三分之二的关键节点。从国际经验看,发达国家在城市化发展的中后期,普遍面临城乡要素失衡、乡村功能衰退等共性问题,需通过政策干预推动城乡协调发展;从国内需求看,中国社会当前面临的乡村全面振兴战略深化、共同富裕目标推进、城乡基本公共服务均等化等核心任务,均对城乡关系转型提出迫切要求。在此背景下,重新审视乡村价值定位、探索城乡要素双向流动与功能互补的“双向奔赴”,已成为中国城市化中后期亟待突破的核心攻坚课题。

从世界城市化的发展进程来看,城市与乡村始终是社会系统的一体两面。伴随工业化兴起的城市化进程,在推动农耕文明更迭演进的同时,将现代文明形态普及至社会层面,但人类对土地的依赖与对乡村文明的深层情感依恋,又决定了乡村的存续价值,二者之间需形成特定的“黄金配比”,方能满足社会发展与个体需求的双重期待。中国自20世纪50年代起逐渐形成城乡二元体制,改革开放后开启城乡关系重构与动态变迁进程,先后经历了破除城乡二元体制的农村家庭联产承包责任制度改革、城乡统筹发展、城乡一体化发展到城乡融合发展阶段。[3]其中,中共中央、国务院分别于2014年和2018年颁布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》从国家顶层设计层面为城乡协同发展作出系统性部署。与此同时,城乡人口流动开始呈现多种特征:城市中产群体从对乡村生活的价值向往,逐步转向“候鸟式”旅居实践;有志于乡村文旅产业的青年群体,通过参与乡村经营实现定居转型;外出务工农民群体中,“返乡养老”“返乡创业”现象日益普遍;此外,进城务工农民在实现稳定就业后,伴随对城市生活方式的适应,开始倾向于选择户籍限制较少的二、三线城市定居安家。在此背景下,原本城乡之间,在空间、产业、人居环境和生活方式上的壁垒与心理隔离感,随着自上而下的政策引导和自下而上的个体选择,逐渐呈现模糊化与消融趋势。尽管当前尚未形成显性的城乡双向流动格局,但亟须对“城里有乡、乡里有城”的理想城乡形态进行前瞻性构想,深入探索后城市化时期的城乡生活模式,为未来真正意义上的城乡融合发展奠定理论与实践基础。

多维视角下的后城市化理念及其比较

后城市化的概念界定与内涵阐释,是当前城乡研究领域中一个兼具复杂性与多维性的议题。相较于“城市化”这一传统范畴而言,后城市化与城市化的理论分野既缺乏明确界定,学界相关论述也存在显著分歧,甚至多数学者并未特别关注二者的具体界定。相较于“后工业化”“后现代化”等常见的学术话语,上述概念的理论谱系与内涵指向已形成基本共识。其中,“后工业化”由美国著名社会学家丹尼尔·贝尔在1973年提出,意指服务业的产值和就业规模超过工业、农业的经济结构演进趋势;“后现代化”则通常指在现代化进程基本完成的基础上,社会结构、经济形态、文化范式等领域发生的深度变革与高速发展。与之形成鲜明对比的是,截至目前,学界关于“后城市化”的理念内涵、核心特征与演进逻辑尚未形成统一认知。基于此,笔者尝试梳理既有研究脉络,从三个视角对“后城市化”的内涵进行解读,具体包括城市化周期、城市高质量发展与城乡融合发展。

城市化周期进展下的后城市化。关于中国城市化的进程,自1978年城市化率从17.9%起步至2023年的66.16%(如图1),大致经历了四个阶段:第一阶段是1978~1985年,以“非农化”为主要特征;第二阶段是1986~2000年,以农村人口向城市聚集的城市化为特征;第三阶段是2000~2011年,以城市规模迅速扩大和城市群的出现为主要特征[4];第四阶段是2012年至今,以城市更新和呈现后城市化特征为主。其中,中国城市化进程中最重要的节点是2011年,这一年城市化率首次突破50%。1996年,联合国人居署指出,全球城市常住人口占比已超过农村,这标志着人类正式进入“城市时代”。[5]相比之下,中国常住人口城镇化率达到50%的节点晚于全球“城市时代”起点15年。尽管如此,中国作为具有千年农耕文明历史的人口大国,通过30多年的改革开放推动社会结构从乡村型向城市型转型,这一发展成就的取得实属不易。不过,2011年常住人口城镇化率过半这一节点,是否意味着中国已进入后城市化阶段,仍需进一步辨析。

以2011年城镇常住人口过半为例,实际上截至2011年底,中国户籍人口城市化率为34.71%[6],与常住人口城市化率相比差16.56个百分点。按当年全国总人口13.39亿测算,全国农业户籍人口仍高达8.74亿,其中约有2.22亿农业户籍人口常住城市,这部分群体以长期在城镇就业的农民工及其随迁家属为主,其生活状态与社会权益保障呈现典型的“半城市化”[7]特征。即便到了2023年,我国户籍人口城市化率提升至48.3%[8],与常住人口城镇化率的差距相比仍相差17.86个百分点。以2023年全国总人口14.097亿为基数测算,居住在城市的非城市户口人数不减反增,约为2.52亿人。由此可见,如果按城市化周期,即城市化率过半来判定后城市化的到来,那么中国户籍人口城市化率远低于常住人口的城市化率,表明当前社会仍未进入城市化进程的后半程。受户籍制度限制,常住城市的农业户籍人口在社保、医保、就业、子女教育、医疗、住房等公共服务领域,尚未享受与城市户籍人口完全同等的权益。对这一群体而言,要真正迈入后城市化阶段,还需突破户籍制度壁垒,以及解决附着在户籍之上的社会福利差异与社会公平性问题。

城市高质量发展下的后城市化。与西方历经百年甚至更长时间的城市化历程相比,中国城市化进程呈现高速推进特征,常住人口城镇化率年均增速超1%,年均新增城镇化常住人口约1500万。这种高速城镇化模式在缩短中国城市化进程的同时,也导致城市发展中潜在的各类问题呈现同步叠加的态势,具体包括城市经济转型滞后、生态环境污染、中心城区功能衰退、居住空间过度密集、公共服务设施短缺等。上述问题中,既有全球城市发展普遍面临的共同挑战,也包含本土化问题,如城市发展体制机制障碍、人口规模庞大、城市化进程起步较晚等。如果等到常住人口城镇化率与户籍人口城市化率双双过半时再着手应对上述问题,恐怕就会错过最佳治理时机。在此背景下,以“再城市化”、城市更新或生活方式城市化作为核心导向的后城市化理论阐释,其提出具有现实必要性和理论紧迫性。

所谓“再城市化”,顾名思义指向城市化的新阶段。传统粗放式、依赖“大拆大建”的城市化发展模式逐步被取代,转而以产业结构调整为核心,通过提升高新技术产业与第三产业的比重,实现城市生态环境、交通系统和空间布局持续优化。作为城市高质量发展过程中极具代表性的后城市化维度与实施策略,“城市更新”已成为中外城市化进程中后期的必然选择。城市更新起源于城市化起步较早的欧美地区。在经历二三十年的发展误区后,西方城市更新逐渐摆脱单一空间重建模式的局限,将内涵拓展至经济、社会、文化和生态环境等多维度目标的可持续整合更新。20世纪中后期兴起的小尺度更新与社区更新,通过吸纳公众参与、引入民间资本,突破了政府垄断与福利化更新的传统框架,逐步向“以人为本、回归邻里”的新城市主义理念转型。[9]中国的城市更新起步实则较早。20世纪90年代末,吴良镛院士便提出“城市有机更新”理论。“十四五”时期,城市更新正式上升为国家战略,相较于以往以保护城市文物、修复中心城区、改造废弃场所、改善街区环境为导向的传统城市更新,当前城市更新的新场景已触发制度驱动、公众驱动与技术驱动的三重动力机制,推动国内城市更新进入新阶段。尤其对于正处于现代化建设关键时期的中国而言,渐近式更新、沉浸式更新和合伙式更新[10]等多种模式的探索,进一步拓展后城市化的实践路径。

无论是“再城市化”还是城市更新,在后城市化阶段均呈现核心转向,即:从聚焦城市整体发展,逐步过渡到更为关怀城市人口的个体需求与权益。具体而言,无论是本土人口、外来人口,还是城市原住居民、乡村迁移人口,这些从多样背景汇聚于城市的群体,如何有效获取并平等享受城市生活方式,进而实现从“身体城市化、行为城市化、思维城市化”[11]向“社会城市化”的深度转型,是后城市化阶段的核心议题。更进一步看,基于城市生活形成的行为模式、价值态度和活动范式,其扩散范围已突破城市地理边界,推动整个社会呈现“城市化”特征。[12]如果对城市化进程进行划分可见,城市化前半程更侧重于空间扩张、环境整治与经济增长;城市化后半程则面临双重挑战:城市自身的可持续发展压力以及城市人口对高质量生活的需求取向。在此阶段,所有参与城市化进程的主体,包括政府部门、城市居民、各类经济组织与社会组织,以及资本力量,均需主动适应新的发展理念与实践场景,这种主体角色与核心任务的转变,也成为城市化早期、中期与后期的重要标志。

城乡融合发展下的后城市化。在城市化后期,人口与各类资源的过度聚集导致城市逐步进入饱和状态,这一趋势进而推动人口与要素由城市向乡村回流。20世纪后期,当欧美发达国家城市化进程进入高潮阶段,即80%~90%的人口居住在城市时,部分城市人口开始向乡村地区迁移。这些迁移群体的就业地仍保留在城市,居住与生活则选择在城市周边新兴的小城镇,或生活配套水平接近城市的乡村聚落。[13]这种“逆城市化”现象并非“反城市化”,而是城市化发展的更高阶段,本质上是城乡一体化的演进方向。[14]当前,我国整体尚未进入逆城市化阶段,且户籍制度、土地管理制度、宅基地政策等因素,仍对城市人口大规模向乡村流动形成制约,但得益于交通、通信、互联网技术以及产业领域的技术革新,个体层面的逆城市化流动已出现,具体表现为城市居民下乡旅游、养老度假、返乡创业等多种形式。[15]西方发达国家在城市化后期出现的规模化逆城市化,显著加速了城乡融合进程。例如,发达国家在完成逆城市化过程之后,通常有约20%的非农产业人口在乡村地区居住与生活。这一现象的核心驱动因素在于:城乡一体化发展使乡村与小城镇的交通、供水、供电、信息通信等基础设施非常完善,加之乡村地区的优质生态环境(如清新空气、自然风光),对长期处于城市污染(空气浑浊、噪声干扰)环境中的居民形成强大吸引力,推动其向乡村与小城镇定居。[16]当前,我国的逆城市化还处于小众化、个体化的与局部化阶段,除“乡村人口向城市迁移”的正向流动仍在持续且尚未完成外,城乡融合与城乡一体化发展水平较低,在相当程度上限制了城市化“反向流动”的规模与速度。这意味着,在推进户籍城市化、城市更新、生活方式城市化和社会城市化的进程中,后城市化时期需重点解决“城里有乡、乡里有城”的城乡融合问题,该问题的破解直接关系到城乡要素流动平衡的实现。

就上述三个视角而言,本文主张以城乡融合发展的战略启动为节点,划分城市化的中期与后期阶段。具体而言,2019年,中共中央、国务院印发《关于健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,系统阐述城乡融合发展的目标定位、实施路径和保障措施,其发布标志着中国常住人口城镇化率已完成“过半”并突破60%阈值(如图1,2019年的城市化率为60.60%)。此后,中国正式从国家战略层面启动城乡融合发展进程。这一战略举措与城市化后期“城乡单向流动格局被打破、城市化与逆城市并行”的发展趋势高度契合。与此同时,通过城乡融合发展的战略导向,可引领后城市化时期全社会探索城乡平衡协调、深度融合发展的新场景与新趋势。

后城市化时期城里何以“有乡”

表面上,千年农耕文明与城市文明在改革开放时期顺利完成转换,但其深层次的农耕文明遗存仍会在几代人的血脉中流转。这意味着,那些因出生、求学、就业而在城市落脚的常住人口,在享受城市公共服务、就业机会、社会保障和出行便利等文明成果的同时,内心深处仍渴望着乡村清新的空气、开阔的视野、翠绿的田野,以及邻里间相熟的温情互动。当乡愁在城市中无处安放时,选择就近开展乡村休闲游便成为最便捷的抒发路径。据《2024中国乡村旅游发展白皮书》统计,2024年一季度中国国内旅游收入高达1.52万亿元,同比增长17.0%,创下历史新高,而乡村旅游是其中的主要增长极。2024年一季度农村地区接待游客近8亿人次,2023年乡村旅游业产值突破9000亿元,乡村旅游经营主体数量持续攀升,旅游业直接或间接创造的就业岗位超6000万个。其中,“80后”与“90后”是乡村旅游主要游客群体;同时,乡村旅游游客来源半径不断扩大,平均停留时长也有所提升。[17]这一趋势不仅印证了后城市化时期城市居民对钢筋水泥及市场化所构造的都市“人造秩序”[18]的厌倦,以及短暂逃离都市的需求,还离不开近十年来国家顶层设计的引导与推动。其中,农业农村部自2014年以来共发布82项涉及乡村旅游的政策;同时,农业农村部与国家发展改革委、国务院办公厅以及文化和旅游部共同出台了98项政策[19],为城市居民实现乡村游、圆梦乡村提供助力。不过,这一场景在多大程度上推动城市居民向乡村的长期迁移,目前尚未可知。对比西方发达国家,进入后城市化时期,西方国家城市人口向乡村迁移的首要因素是价值观导向下的休闲需求与生活质量追求,具体包括亲近自然、享受悠闲、远离喧嚣等,而非将职业与经济利益作为首要动机。[20]在中国,除户籍制度外,与百姓息息相关的教育、医疗和社保体系均与地方紧密绑定。即便人们在求学、就业等青壮年期,有过从乡村向城市迁徙的历程,但是要再次移居甚至返乡定居,必须有足够充分的理由,而非单纯依赖情怀或价值取向。那么,如何在城市安放乡愁?即是否存在一种“城里有乡”的理想图景?这一问题,是判断人们能否弥补城市“人造秩序”缺憾,进而在后城市化时期获得满足感与幸福感的关键。

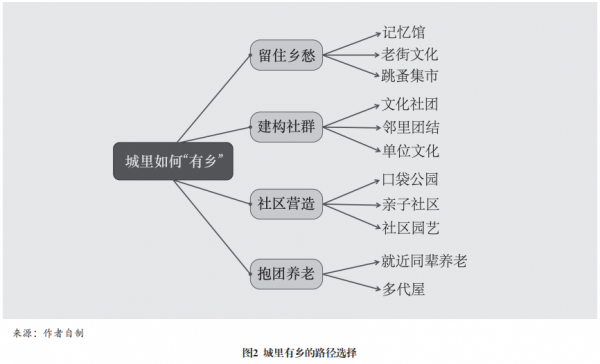

关于“城里有乡”,最容易想到的方式便是增加城市绿地覆盖面积。据《江苏省城市园林绿化年度发展报告(2023)》显示,截至2023年底,江苏全省城市(县城)建成区绿地率、绿化覆盖率分别为40.56%、43.89%;全省城市公园1811个,较上年度新增100个,公园绿地面积达687.25平方公里,新增13.60平方公里,人均公园绿地面积达16.15平方米;全省拥有国家生态园林城市9个、省生态园林城市19个,全省累计建成口袋公园2600余个,城市绿道总长度达到9659.86公里,建成区内万人拥有绿道长度为1.54公里。[21]百姓的绿色福利确实节节攀高。园林、绿地、花卉等绿色景观大幅提升了城市的宜居指数,但与四季分明、瓜果飘香、麦浪滚滚的乡村田野相比,这些绿色景观仍然是“人造秩序”的一部分。而要让自然秩序全方位融入城市显然不现实。因此,选择在城市居民身边、每天都需抵达且有可能形成熟人关系的小区或社区,去营造“有乡”的城市,让城乡融合率先在社区层面部分达成,这种方式具有一定的可行性。相比之下,在乡村社区中,人们共享共同生活、情感联结与行为规范,形成基于社区成员相互熟知而构建的生活共同体[22];而城市社区在规模化、异质性、人际疏离感,以及对理性的过度追求等特质上,与建立在集体意识上的小型同质性乡村社区形成巨大反差。那么,如何建构“有乡”的城市社区生活呢?笔者认为至少有四条路径可供选择(如图2)。

留住乡愁。对于那些有地缘文化渊源的村改居社区,可以通过保护老街、建设记忆馆、树立社区标志物、设计社区视觉系统、编撰口述史、定期开设集市或文化展陈等方式,最大程度地留住乡愁。例如,笔者及其团队自2024年10月至2025年3月,陆续调研了南京雨花台区20个社区,其中包含商品房社区(10个)、村改居社区(5个)、保障房及拆迁安置房社区(3个)、原厂居社区(2个)等。本次调研中的涉农社区均有百年以上的地缘文化,如丁墙社区的城墙文化、柿子树社区的斗鸡文化、定坊社区的染坊文化和油坊社区的竹林七贤文化。进入后城市化时期,若不对这些文化进行系统保护与拓展,它们很可能被持续的城市化和现代化进程忽略,届时,伴随老居民世代的乡愁,以及新入住居民对本社区的文化认同都将无处安放。

建构社群。对于那些缺乏明确乡村地缘文化的城市社区,通往“城里有乡”的路径,更需要在情感与空间层面进行建构。城市与乡村在情感互动上的最大差异,集中体现在邻里关系上,城市社区一旦激活邻里间的互动往来,构建新的邻里团结氛围与邻里社群,居民便容易体悟到以往乡里乡亲的互助感与亲密感。本次调研中的新河社区,2.3万常住人口中,一半是拆迁居民(老人多、特殊群体多),另一半是雨花软件谷的企业员工(租户多、流动性强)。为破解两类居民“走不近”的难题,社区在整合资源的基础上,打造了“‘新’邻居、聚‘河’力”项目,成立秦淮新河党建联盟、构建“新邻居联盟”;利用外秦淮河畔建成的新河市民绿地广场,常年开展音乐会、戏曲节、全民阅读等活动;依托“15分钟生活圈”,联动辖区机关、学校、企业、商圈等共建单位,构建“新邻里+助老”“新邻居+助童”的城市社区邻里文化体系。

社区营造。若想让城市社区空间呈现乡村的空旷感与野趣,需精心规划。例如,通过口袋公园、社区园艺区、亲子活动空间、健身广场等社区空间营造,吸引居民走出家门,共同参与并享受社区公共空间。在此过程中,既能修复或重建社区空间,又能拉近居民距离、提振社区互动氛围。调研中走访的原南京中船绿洲机器有限公司家属区——绿洲社区,自1958年建成以来,已拥有60多年厂居社区历史。社区内多数住宅仍保留原有风貌,社区对面还矗立着苏联援建的拱形厂房与100米高的水塔。社区以这些珍贵的工业遗存为基础,修复了梧桐路主干道,新建了融合厂居文化的口袋公园、文体中心、医药服务中心、手工作坊中心等空间。如今,居民不仅能参与其中,享受兼具年代感与现代感的社区空间与服务,还能沉浸式感受绿洲社区的独家过往记忆。

抱团养老。在城市中对乡村文化最为怀旧的群体,当属老年人。他们日常在社区的生活时长,远超其他年龄群体。尤其在后城市化时期,如何在居家养老的基础上,协助老年人构建社区抱团养老模式?借鉴北欧“非亲多代共同居住”或“楼上楼下相邻居住”的多代屋模式不失为有效路径,这将大幅缓解老年人养老过程中的空虚感与无助感,帮助他们重拾乡里友邻互助的温情。

后城市化时期乡里何以“有城”

从城乡融合视角审视中国后城市化进程,一个显著特征是城市化并未停下脚步,仍以年均近1%的速率推进;与此同时,回望乡村、关怀乡村、振兴乡村的大幕已然拉开。自2018年《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》发布,到《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出:“坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重,促进城乡融合发展,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推动农村基本具备现代生活条件,加快建设农业强国”[23],“新型城镇化”“城乡融合发展”“乡村全面振兴”成为高频出现、互为支撑、协同推进的关键词。这意味着,在后城市化时期,若说“城里有乡”的实现更多依赖社会力量与基层力量,那么“乡里有城”则上升为国家战略,更需政府、市场与社会协同应对。

驱动“乡里有城”的逻辑归因,主要是持续四十余年的城市化效应向乡村的扩散。毋庸置疑,城市化在相当程度上成为乡村空心化的主要推手,甚至有悲观学者预言“村落的终结”,这一命题也被反复提及与论证。[24]当然,这与全球最大规模的进城务工潮及人口移居迁徙密切相关,但这种流动并非完全单向。例如,在城里打工挣钱后回乡盖房、电商兴起后村民返乡直播卖货;就地城镇化背景下的“早进城晚归乡”、城市青年返乡从事乡村文旅;土地流转实现农场化后吸引非农从业者或创业者、“年轻老人”候鸟式返乡定居;社会组织承接政府购买服务下乡赋能等——城市文明持续下乡,让部分曾萧条的乡村重新被激活、被点亮。以笔者长期参与观察调研的南京栖霞区外沙村为例,五年前,这个经济薄弱村的年轻人持续离乡务工,村里仅剩留守老人与儿童。笔者团队调研后,与村委会共同打造“外婆文化”,通过持续申请区里的“微幸福”项目,并交由社会组织孵化赋能,一批年长女性(“外婆”群体)开始积极参与村级公共事务:由她们自主发起并协商建成外婆桥广场、外婆湾民宿、外婆百合岛议事亭等。[25]在外工作的乡贤看到家乡变化,纷纷回乡助力、认领捐建;而“外婆”们近年来不断学习,不仅打造出手作品牌“洲尚外婆”,还开设抖音、小红书与微信视频号,既自娱自乐,还联合直播带货。短短五六年,外沙村已发展成为南京周边的网红打卡地。可见,乡村一旦有机会承接城市化溢出的资源——包括理念、资金、人才与合作行动等,便能形成新型城乡融合形态。从地理空间看,乡还是那个乡、村还是那个村,但生活空间、经济空间乃至社会空间,已开始呈现城市秩序的部分特征。此时,若再叠加村民的自主觉醒,或其需求持续被激发、被满足,那么以“人的城市化”“生活方式的城市化”为目标的“乡里有城”,便并非空中楼阁。

推动“乡里有城”的另一个逻辑归因,是进城务工者的赋权不足。农民进城务工,即便参与城镇化建设多年,积累了城市生活经验并接受了转型后的角色定位,但在城市(尤其是一、二线城市),仍面临身份缺损、新老市民互动不畅、农民认同困境三方面限制。[26]此时,若在国家引导下,由市场与社会共同推动“乡里有城”建设,无论对农民回乡寻找真正归宿,还是对市民下乡寻求心灵寄托,都有益无害。

“乡里有城”,简言之,就是在最大程度保留乡村空间优势、自然优势与熟人关系优势的基础上,植入城市的人文、经济、社会与技术文明(如图3)。其中首要问题,是如何应对乡村人口稀少的现状。后城市化时期,乡村人口过疏与城市人口过密的矛盾急需平衡:若能创造机会,让本地村民返乡就业、创业或养老,让外地人以候鸟式甚至常态化方式向新农村迁居,便是实现乡村人口回暖、城乡人口融合的理想模式。自2016年国家发展改革委推行第一批返乡创业试点工作以来,据农业农村部数据,截至2023年底,全国返乡入乡创业创新人员累计达1320万人,到2025年,这一群体规模有望突破1500万人。[27]根据内生增长理论,经济增长与地区人力资本增长密切相关。有学者研究表明,返乡创业试点政策显著缩小了城乡收入差距:相较于非试点县,该政策使试点县的城乡收入差距降低8.88%。[28]但仅有政策推动返乡、入乡远远不够,乡村需主动变革,与城市形成优势互补,才能吸引更多人持续回乡。例如,乡村可在城市最匮乏的土地资源上做足文章。当前,乡村在土地流转政策支持下,探索土地农场化经营、以土地换社保、打造乡村文旅项目、发展生态农业与观光农业等,在广袤乡村土地上拓展城市的新空间、新边界。这既推动村民就地城市化,又吸引周边市民开展周末游、假日游,甚至可能带动大都市居民向乡村候鸟式迁居。以南京江宁区黄龙岘茶文化村为例,该村吸引了一批远自北京、近自长三角的“城里人”驻扎,他们或制陶、或造琴、或开办有机农场。[29]这些“新村民”既借乡村的清新空气与生活形态缓解自身的城市焦虑,也为乡村注入城市文明。而要让这种短暂停留转化为迁居、定居,关键在于如何实现公共服务城乡一体化——公共服务覆盖百姓就学、就业、就医、居住、养老等民生领域,在城市是复杂的系统工程;在乡村,既要突破城乡标准一体化的障碍,又要应对乡村空间分散的特征,构建一站式、精简版的基本公共服务体系。前者仍需政策试点创新,后者则可借助后城市化时期的数智技术“下乡”实现。以移动互联网、大数据、5G、云计算与人工智能技术为支撑的数智技术,除赋能农业现代化、提升农民数智素养外,在解决乡村远程教育、远程医疗,推动数商兴农、数智治理等方面大有可为。尤其在“城尾乡头”的县城或城乡接合部,可发挥区域数智带动作用,畅通生活、生产与公共服务的全要素循环,形成数字产业化、产业数字化、治理数字化与数据价值化相融合的城乡数字生态,构建城乡融合发展的聚合格局。

通往现代化的中国城乡融合发展

“城里有乡”抑或“乡里有城”,本质上是后城市化时期新型城乡融合的通俗解读。它既不同于城市化早期——彼时大量带着乡土情结的务工农民涌入城市,与城里人分工协作、偶有交集,共同支撑起后发的城乡中国;也不同于城市化中期——此时城市集聚了中国近半数常住人口,城市的生活与生产方式已成为大部分中国家庭熟悉的常态,城市带来的福利与美好愿景不断催促乡中家人尽快进城。加之除一线城市外,大部分二、三线城市已向进城务工农民赋予一定的居住权、教育权与社会保障权,推动人们涌入城市,似乎唯有城市才是个体与家庭的最终归宿。然而进入后城市化时期,城市的拥挤与过密、乡村的空心与过疏同时引发人们反思:是否存在“城里有乡、乡里有城”的理想图景,既能平衡城乡要素分配、实现城乡双向流动,又能同时安放各类需求。比如,有人想要短暂逃离城市也希望随时回归;有人想要守住故土同时希望享受现代文明。这本质上是要回答,后城市化阶段,通往现代化的中国城乡融合之路应如何完善?

当前,与后城市化时期相伴的中国式现代化征程已开启。这场人口规模巨大的后发式现代化,必须直面城乡仍存在的差异,必须回应城乡融合如何高质量发展的命题。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,从推进中国式现代化的战略高度谋划城乡关系转变,提出“城乡融合发展是中国式现代化的必然要求”。这意味着,当下已到解决城乡融合发展中深层结构性问题[30]的关键阶段。笔者认为,至少可从以下四个方面着手。

率先转变“重城轻乡”的发展观念。“以城育乡、以乡促城,城乡双向奔赴、携手共荣”,应成为后城市化时期破除城乡二元对立的重要发展理念。在“乡—城”要素转换过程中,既要重视其复杂性与动态性,更要推动其创新性与现代性。从个体生命周期来看,人们完全可同时拥有城乡居住体验、获取城乡资源禀赋,在城乡共同滋养下生活。同样,无论是市场化组织还是社会组织,若能兼具向城乡双向输出、赋能的价值关怀,其生命力必将更富朝气与活力。

持续破解制约城乡融合发展的体制机制障碍。后城市化时期,亟须解决农民进城后的“半城市化”问题:务工农民户籍制度的突破,必将推动城乡居民就业权、选择权与受教育权的进一步拓展,这对促进城乡双向流动、推动高质量新型城镇化均具有积极作用。同时,深化土地制度改革,扩大农村居民土地配置权与土地收益份额,有望让农民在土地收益基础上,以“离土不离乡”的方式在农村实现非农职业化,为个体与家庭创造更多价值。若能进一步提升城乡基本公共服务均等化水平,并将其纳入地方政府绩效评价体系,那么本土农民、返乡定居农民及由城入乡迁居的市民,都将得以长期“以乡为城”,实现城乡间的自由切换。

大胆打造城乡融合的“试验田”与先发区。2019年,国家已启动“城乡融合发展试验区”政策,将全国11个片区的4个地级市全域及65个县级市(县、区)纳入试验区名单,旨在从土地入市、科技下乡、产业协同、生态创新、城中村改造、基础设施一体化等方面,探索可复制、可推广的城乡融合发展典型经验。[31]在“试验田”与先发区的探索中,县域始终是重要切入点。目前全国有2000多个县域单位,户籍人口约占总人口的70%以上,吸引了半数以上新增城镇人口,因此县域是实现“乡—城”人口就地就近城镇化的核心空间。[32]然而,无论是城乡接合部片区还是县域“试验田”,受历史上城乡二元区隔及快速城市化的负面影响,城乡融合探索难以在短期内见效。省域数据测量显示,城乡融合目标达成度总体较低,仅北京、上海、浙江、广东四地达成度较高[33],且目前尚未出现可直接复制的完整城乡融合样本。

借力数智技术推动城乡融合实现跃级发展。诸多研究表明,数字经济与数智技术不仅能减少城乡融合中的人力、物力投入,还能推动城乡融合提质增效,对县域城乡融合也具有显著提升作用。[34]在城乡链接的各类要素中,日新月异的数智技术不仅是大国竞争、社会变迁的关键变量,更有望突破城乡融合中的空间障碍、人力桎梏乃至文化藩篱,率先助力实现理想中的城乡一体化。而如何将数智技术嵌入城乡共融的发展理念、创新机制与探索实践中,构建新时代中国式“城里有乡、乡里有城”的城乡中国,值得社会各方期待。

注释

[1]《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》,2012年2月22日,https://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/202302/t20230206_1901955.html。

[2]《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》,2024年2月29日,https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html。

[3]王春光:《通过全面深化改革促进城乡融合发展》,《人民论坛·学术前沿》,2024年第10期。

[4][7][16]李培林:《城市化与我国新成长阶段——我国城市化发展战略研究》,《江苏社会科学》,2012年第5期。

[5]UN-Habitat, An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements, Oxford: Oxford University Press, 1996.

[6]《2011年中国户籍城市化率34.71%,沪京津居前三》,2013年7月2日,https://china.huanqiu.com/article/9CaKrnJB8Oh。

[8]《2023年底全国户籍人口城镇化率达到48.3%》,2024年5月27日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800184389105565330&wfr=spider&for=pc。

[9]W. Roling and R. Hackney, "Community Architecture and Its Role in Inner City Regeneration," RSA Journal, 1989, 137(5).

[10]闵学勤、李力扬、冯树磊:《新场景下城市更新的动力机制与实践路径》,《江苏行政学院学报》,2022年第4期。

[11]宋丽娜:《另类的“城市化”——农村青少年的“城市社会化”进程》,《中国青年研究》,2022年第10期。

[12][22]谢桂华、王小榕:《城市化进程中的社区社会关系转变》,《社会学评论》,2021年第9期。

[13]周二保、王玉亮:《“后城市化”视野下天津郊区乡村的城市化》,《城市》,2020年第4期。

[14]李培林:《“逆城镇化”大潮来了吗》,《人民论坛》,2017年第3期。

[15]孙洁、靳清扬、王玥然:《从生计迁移到生活方式迁移:发达地区青年人逆城市化流动》,《城市发展研究》,2024年第5期。

[17]戴丽华:《突破乡村旅游高质量发展的障碍》,2024年12月10日,https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202412/t20241210_5817749.shtml。

[18]李锦峰、俞祖成:《现代城市化的“反向运动”与基层治理的中国逻辑——基于上海创新社会治理实践的理论思考》,《政治学研究》,2021年第1期。

[19]王超、崔华清:《乡村休闲旅游政策的量化评价与发展展望》,《旅游学刊》,2024年第5期。

[20]J. A. Clare, "Making Sense of Counter Urbanization," Journal of Rural Studies, 2004(20).

[21]《江苏绿地规模稳中有升 百姓“绿色福利”不断升级》,2024年10月14日,https://www.gov.cn/lianbo/difang/202410/content_6979935.htm。

[23]《〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉辅导读本》,北京:人民出版社,2025年,第32页。

[24]陈野:《“后城市化时代”村庄共同体重建的文化路向——以杭州市西湖区骆家庄为个案的研究》,《浙江社会科学》,2016年第5期。

[25]闵学勤:《激活与赋能:从乡村治理走向乡村振兴》,《江苏行政学院学报》,2020年第6期。

[26]毛丹:《赋权、互动与认同:角色视角中的城郊农民市民化问题》,《社会学研究》,2009年第4期。

[27]《青年返乡的“留”量密码》,2024年11月20日,https://www.zj.gov.cn/art/2024/11/22/art_1229463129_60247719.html。

[28]史新杰、崔柳、宋文豪:《返乡创业可以缩小城乡收入差距吗——来自国家返乡创业试点县的经验证据》,《农业技术经济》,2024年第10期。

[29]冯圆芳:《他们在这里深耕梦想的土壤,也寻找诗和远方——新村民,在希望的田野上》,《新华日报人文周刊》,2022年3月17日。

[30][32]林聚任:《以高质量城乡融合发展推进中国式现代化》,《人民论坛》,2024年第21期。

[31]吴柏钧、唐茂钢等:《中国城乡融合发展的实践与探索》,上海:华东理工大学出版社,2024年。

[33]熊玲:《中国式现代化进程下城乡融合发展——评价体系与动态测度》,《经济问题》,2024年第3期。

[34]吕宛青、肖钊富:《中国式现代化进程中的县域城乡融合:理论逻辑、指标构建与实现路径》,《云南大学学报(社会科学版)》,2024年第5期。

Countryside Within Cities and Cities Within Countryside: The Integrated Development

of Urban and Rural Areas in the Post-Urbanization Period

Min Xueqin

Abstract: The concept of post-urbanization from a multi-dimensional perspective leads to operational solutions for the integrated development of urban and rural areas. There are countryside within cities and cities within countryside, which seems to be an ideal picture for common aspiration, and in the post-urbanization period, the former can be achieved through the retention of nostalgia, the construction of community, community building and community-based elderly cohousing, while the latter can rely on the joint promotion of the state, the market and the society in the aspects of population relocation, land development, public services and the sending of intelligence to the countryside. This process progresses in the same direction as and in tandem with the construction of Chinese-style modernization, there is an opportunity to build a modernized urban and rural China with the help of those ideologies and policies, such as changing the concept of "emphasizing the city over the countryside", building an innovative mechanism for urban-rural integration, exploring experimental samples for both urban and rural areas, and embedding digital intelligence technology shared between urban and rural areas.

Keywords: with countryside in cities, with cities in countryside, post-urbanization, urban-rural integration

责 编∕韩 拓 美 编∕梁丽琛