【摘要】人类智能与机器智能并非彼此隔绝,二者走向共生共融具有深刻的必然性,这一论断根植于“物理同源、数学同构”的底层逻辑。从智能的第一性原理审视,所有智能形态的本质,均是系统通过吸收信息以抵抗熵增、维系自身秩序的能力。在物理层面,碳基大脑与硅基芯片同为遵循此定律的精密信息化系统;在数学层面,“贝叶斯大脑”与“自由能原理”为二者构建统一的认知框架,揭示其核心工作机制均是通过持续的学习与交互来最小化预测误差,从而在不确定的世界中实现存续与发展。因此,人类在具身探索与推理决策上的优势,与机器在高速建模与数据处理上的专长,形成高度互补而非竞争的关系。二者的深度融合将构建一个在对抗熵增上更为高效的协同整体,并通过“递归式共进化”形成一条自加速的正向反馈链,推动整个智能系统向更高维组织形态快速跃迁,这一过程或将成为人类文明演进中的又一个关键转折点。

【关键词】智能 认知 人机共生 物理同源 数学同构

【中图分类号】 F49/TP18 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.22.002

【作者简介】郭毅可,香港科技大学首席副校长、中国工程院外籍院士、英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、香港工程科学院院士,2023年“吴文俊人工智能杰出贡献奖”获得者。研究方向为机器学习与数据挖掘、数据科学工作流程、机器学习算法及医学大数据分析系统,主要著作有《人工智能与未来社会发展》(主编)等。

当下,人工智能已广泛应用于邮件润色、演示文稿生成、旅行规划,以及资料检索、方案撰写与复杂问题求解等场景,这些应用可被视为“人机协同”的初级形态。当人类与人工智能系统共同处理任务时,人类的大脑与人工智能的“思考方式”正在发生微妙的同步与交互。

到2035年,人类智能与人工智能在功能层面的差距将进一步缩小,趋于接近。在诸多日常与专业场景中,智能体的存在将趋于无形,人类使用者甚至难以察觉其存在与介入;而智能体本身,亦将不再区分其协同对象是人类还是其他智能系统。在这种持续的对齐与协同过程中,人类自身的认知结构与智力水平也将随之演进,形成一种“共同演化”关系。未来人类的思维方式与行为特征,很大程度上源于其与智能体协同进化的结果。

在未来社会图景中,人类将与所持有的智能机器在同一个世界的事实逻辑下进行思考,碳基生命和硅基生命将在认知层面实现某种程度的统一。这促使我们反思一个根本性的问题:为什么人类智能和机器智能可以共生共融?

深度学习奠基者杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)在2025年世界人工智能大会上指出:“人类大脑和大语言模型对语言的理解几乎是同一种方式。”他进一步强调,人类也会像大模型一样产生“幻觉”。这并非一句戏言,而是基于人工智能数十年研究得出的严肃结论:在构建机器智能的过程中,我们反而更加清晰地看到了人类智能的机制和本质。

李德毅院士在《人工智能看哲学》一文中提出,人类智能与机器智能在“物理上同源,数学上同构”。笔者认为,这一观点为前述问题提供了高度凝练的回应。本文以此为核心立论,尝试从智能的第一性原理出发,系统阐述人类智能与机器智能为何能走向共生共融,并论证这一趋势所呈现的高度必然性。

物理同源:负熵为生

生命的本质。智能并非凭空出现的技术产物,而是生命在漫长进化中,为应对环境挑战而逐渐形成的核心能力。理解人类智能和机器智能的物理同源性,我们必须理解生命的物理本质,从宇宙最冷酷、也最为根本性的定律说起——热力学第二定律。

宇宙有一种“熵增趋势”:在一个孤立系统中,熵——无序、混乱的程度——只会不断增加,不会减少。换句话说,一切事物都存在从有序走向无序的倾向。热咖啡会冷却,铁会生锈,房子会老化。所有结构最终都会瓦解。这不是偶然,而是宇宙运行的底层逻辑。

然而,“生命”恰恰是这一趋势的“逆行者”。为什么?1944年,物理学家埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)在著作《生命是什么?》中提出一个惊人洞见:生命以“负熵”为食。换言之,生命体不是孤立系统,而是持续与外部环境进行能量与物质交换的开放系统。它们从外界摄取有序性(食物、光能、能量等),并将自身产生的混乱(高熵)排出,从而在局部维持高度有序的结构。从细菌到人类,无一不遵循这一基本原理。因此,生命的根本特征,可以被理解为在混乱中维持秩序。

薛定谔还提出一个关键问题:生命如何在代际之间稳定传递这种“维持秩序”的程序?尽管他当时未能给出具体答案,但却作出一个大胆的预言:这些程序储存在一种具备高度稳定性和超强信息编码能力的结构之中,即“非周期性晶体”(aperiodic crystal)。这相当于给科学界画了一张“藏宝图”,激励此后众多物理学家和化学家投身寻找生命密码的探索之中。

1953年4月,美国分子生物学家詹姆斯·沃森(James Dewey Watson)和英国物理学家弗朗西斯·克里克(Francis Harry Compton Crick)一起找到了“宝藏”。他们在《自然》杂志发表了著名的DNA双螺旋结构的论文,这篇只有一页纸的论文解释了生命的信息本质:在DNA中,ATCG四种碱基的排列构成了生命的遗传密码。

不久之后,克里克进一步提出著名的“中心法则”,解释了生命是如何按照DNA程序不断生产各类蛋白质的。这些蛋白质的存在并不是为了让生命变得“聪明”,而是为了使生命更有效地处理信息,从而得以存活与繁衍。在蛋白质的相互作用下形成的细胞活动,遵循负熵的基本原则。因此,从物理视角看,生命是一个信息化的精密运行的反熵增系统。

智能产生的机制。生命的万千细胞中,有一种细胞堪称“天选之子”。它不负责消化,也不负责运动,而是执行DNA程序,制造出各种特殊的“蛋白质机器”。这些“机器”的核心使命,是“处理更高级的信息”,实现智能。这类细胞,就是“神经元”(neuron)。它们与普通细胞一样具备细胞核、细胞膜等基本结构;不同的是,它们拥有一套专门用于沟通神经元之间信号的“线路系统”。神经元通过独特的轴突和树突及突触实现信号传递。当神经元被激活时,轴突末梢会释放神经递质,这些化学信使跨越突触间隙,与下一神经元的树突受体结合,完成信息传递。正是依靠这一庞大网络中无数信号的依次触发与整合,思考、情感与行为等高级认知功能才得以在生物底层实现。

智能,是一种让生命体在“一代人”的时间内实现快速“迭代”的适应能力。它使得有机体不必依赖漫长的演化周期(即“硬件迭代”),而是通过个体层面的学习与记忆(即“软件迭代”)来调整行为。人类大脑中约860亿个神经元,正是这种适应能力的物理载体。那么,规模如此庞大的神经元是如何协同工作,最终涌现出智能的?

对此,加拿大心理学家唐纳德·赫布(Donald Hebb)于1949年提出了极具影响力的赫布学习定律(Hebbian Learning):“一起激活的神经元,会连接在一起。”具体而言,如果神经元A经常参与激活神经元B,那么二者之间的突触连接就会得到强化,更加高效;反之,那些较少被共同激活的连接会逐渐变弱。这一发现揭示了大脑的可塑性:经常协同工作的神经元会形成更稳固的连接通路,而较少使用的连接则会逐渐弱化。

赫布定律带来一个重大启示:大脑的“软件”会改变大脑的“硬件”。在大脑中,“软件”(即个体的经验、学习等)的改变,会直接引致“硬件”(即突触结构)的物理性改变。“记忆”并非存储在某个“文件”里,它本质上是大脑中特定神经元网络的“连接模式”。也就是说,个体经历的事情、学到的知识、思考问题的过程,都将在其神经网络中留下物理性痕迹——改变突触的强弱、增减连接、重构网络。

正是这种突触层面的动态可塑性,使得大脑能够从经验中学习,不断提升信息处理效率,并在环境变化时灵活调整行为策略,从而将“生命的经验”写入自身结构之中。这一动态可塑的调节机制,构成大脑学习、记忆与环境适应的生物学基础。

机器智能的底座。研究大脑如何思考和认知的同时,人们也在尝试将“思考”这一看似神秘的“精神活动”从大脑中抽离出来,使其成为可分析、可机械化实现的过程。这条路径的开创者,正是阿兰·图灵(Alan Turing)。图灵认为,无论多么复杂的思维过程,都可以被拆解为一系列基础甚至近乎“笨拙”的机械步骤。

1936年,图灵在论文《论可计算数及其在判定问题上的应用》中提出一个假想的机器“图灵机”(Turing Machine),将人类的思考过程抽象为时间轴上的可控状态转换,以此对计算给出完整的形式化定义,从而勾勒出具备智能的机器的最基本结构。

那么,这样的机器思考的基本机制是什么?图灵在1950年发表的经典论文《计算机器与智能》中试图回答这个问题。但他没有直接给出答案,而是采取了一个极具哲学性的视角,将问题转向对机器智能的功能主义定义:不讨论机器如何思考,而讨论机器是否能够“表现得像在思考”。由此,他提出了后来广为人知的“图灵测试”。

在图灵看来,智能的本质并不由其物理载体决定——无论是碳基大脑还是硅基芯片,只要在行为上能够展现出与人类相当的能力,尤其是在自然语言交流中令人难以分辨,便可认定其具备“智能”。这一思想深刻影响人工智能领域前半个世纪的发展方向,让“语言能力”一度被视作衡量机器智能的核心标准。

然而,进入大模型时代,人们逐渐看到更宏观的图景:图灵测试并不足以全面刻画智能,而语言能力也从来不是智能的唯一出口。智能的边界远不止于“能否对话”,机器展现出的能力结构也超越了图灵当年所能预见的范畴。

与图灵从“行为表现”切入智能的路径不同,美国科学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener)走向另一条更加结构化的道路——他试图在理论上将人类神经系统与机器控制统一于同一个科学框架中。

1948年,维纳出版了《控制论:或关于在动物和机器中控制和通讯的科学》(Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine),首次将动物与机器置于同一理论坐标系中。在他看来,智能的核心不在于“能否像人一样说话”,而在于三个方面:能否设定目标;能否通过行动影响世界;能否根据反馈调整策略。维纳指出,真正的智能系统必须具备“目标→行动→反馈”的闭环结构。反馈是智能的“心跳”,使系统能够不断修正偏差,朝目标收敛,而非失控崩溃。

人类智能和机器智能的物理同源。维纳在后续出版的《人有人的用处:控制论与社会》(The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society)中进一步提出,只要一个系统能够通过与环境交换信息来抵抗混乱、维持自身秩序,那么无论它是生物还是机器,都具有相同的“生命性”。人和机器都能学习,其本质是一致的:学习的目的是适应环境,学习的结果是建立认知和指导行动,学习的机制则是通过接受信息来改变认知,学习能力是智能的体现。克劳德·艾尔伍德·香农(Claude Elwood Shannon)的信息论告诉我们,信息的本质在于“消除不确定性”,而消除不确定性,就是降低交流的熵的过程。于是我们得以形成一个统一的视角:智能,即吸收信息以对抗熵增的能力。

图灵关注智能机器的“结构与表现”,维纳强调机器智能的“反馈与调节”机制,两条路径共同构成机器智能的完整生命观:与人类智能一样,机器智能的核心目标,也是将机器有效地组织成一个精密运行的信息化反熵增体系。这种强调人类智能与机器智能在物理和功能上同源的思想,正是今天人工智能“连接主义”学派得以成功的关键。现代神经网络可被视为赫布学习定律和图灵思想的工程化结晶,而维纳的“反馈回路”则在机器学习中被具象化为梯度下降与反向传播等优化机制——通过不断修正参数、缩小预测与现实之间的差距来实现学习与进化。

数学同构:贝叶斯大脑

神奇的人脑认知能力。人脑是非常复杂的。莱尔·华特森(Lyall Watson)指出:“如果大脑简单到能让我们理解,我们的思维就会简单到无法理解大脑。”这句话既幽默,又残酷——我们能用大脑理解世界,却无法完全理解大脑本身。

然而,我们必须找到一个合理的数学模型,来理解大脑的认知机制。从物理角度看,大脑有一个与生俱来的根本局限:它被封闭在颅骨中,从未也永远无法直接触碰外部世界。我们所体验的一切——眼前的文字、咖啡的香气、房间的安静——都不是“世界本身”,只是从各种传感器(视网膜、耳蜗、嗅球等)传入的电信号的“译本”。于是,大脑像一个被囚禁的破译者,只能依靠间接、嘈杂、不完整的信息,推断外部世界究竟发生了什么。科学上,这类从“结果”反推“原因”的任务,被称为反问题。反问题在数学上往往是不适定的——可能没有解、没有唯一解,也没有稳定解。

按理说,在这样碎片化的信息输入情况下,大脑输出的感知体验应当充满不确定。但事实恰恰相反,我们感知到的世界,是稳定且连贯的。这说明,大脑内部必然有一套极其强大的机制,能够利用远超当前感官输入的信息,对这些碎片化的信息进行“判断”和“连接”,从而构建出一个完整的世界。比如,当我们看到屋中一个模糊的物体轮廓时,视觉系统会基于先验知识(如常见物体形状)推测其为一张桌子,而非无限可能中的随机图案。

越来越多证据证实,大脑并非简单的“输入-输出”系统,而是通过持续生成预测并与感官输入比对来优化内部模型。高层级皮层(如前额叶)根据先验知识生成对世界的预测,低层级感觉区(如视觉皮层)则负责计算预测误差,并将误差信号反馈至高层级皮层。这种“自上而下”的预测与“自下而上”的感官证据相互校正,最终形成稳定的感知。

用贝叶斯理论解释大脑的运作机制。大脑之所以表现得如此惊人,一个最有说服力的解释来自贝叶斯理论。这一理论基于一个优雅的数学公式——贝叶斯定理,它告诉我们:一个理性系统应该如何在接收新证据后更新自己的信念。

贝叶斯定理把人类的推理方式,从“是或否”的简单是非判断,拓展至能够处理不确定性与模糊性的归纳推理与溯因推理。其核心思想围绕三个直观的概念展开:先验(prior):你原本对世界的看法,是根植于过往经验、习惯与知识的初始假设。似然(likelihood):新证据出现时,其与先验看法的匹配程度,即对原有信念的支持或反驳强度。后验(posterior):在综合先验与新证据后,所得到的更新认知——学习的结果,也是修正过的“世界模型”。

将贝叶斯定理应用于感知,就产生了一个重要假说——“贝叶斯大脑”(Bayesian Brain)。这一假说认为,大脑并不是一台被动记录外界信号的摄像机,在真空中处理感官信号,而是不断用其丰富的先验知识“质询”这些信号,对感官数据进行“最佳猜测”。大脑不是在追求对客观世界的完美还原,而是在寻找一个“最合理的解释”。

这恰恰解释了认知科学的核心悖论:我们永远无法直接接触“世界本身”,却依然能生活在一个稳定、连续、可理解的现实之中。这是因为我们所感知的世界,并非外部现实的直接映照,而是大脑在整合先验知识和感官数据后,“推理”出来的现实。

自由能原理:为什么大脑必须基于贝叶斯定理工作?神奇的是,大脑之所以遵循贝叶斯逻辑,并非因为进化“选择”了这个好方法,而是由生命本身的物理特性决定的。英国神经科学家卡尔·弗里斯顿(Karl Friston)提出的自由能原理(Free Energy Principle),从“生命体对抗宇宙无序化趋势”这一生命的物理观出发,推导出“贝叶斯大脑”的必然性。自由能原理的核心观点是:任何希望在一个熵增的世界中维持自身结构和秩序的系统,都必须最大限度地降低自由能。

从认知角度理解,自由能可以被视为认知模型(预测)与感知数据(现实)之间的“差距”,即人与环境交换的感官信息的熵。生命为什么要减少预测误差?不仅是为了让认知更准确,更是为了获得某种更深层次的东西:维持自身的稳定结构,抵抗物理意义上的熵增。

于是,一个横跨数学、物理、认知学的惊人整合出现了:在数学层面,最小化自由能表现为贝叶斯逻辑下的推理与学习;在物理层面,这是生命不断吸收、处理信息以抵御熵增的必然过程;在功能层面,它正是我们理解世界、适应环境的认知方式。换句话说,“贝叶斯大脑”不仅是一套关于认知的模型,更是生命体在物理层面不得不遵循的生存策略。我们之所以基于贝叶斯定理进行思考,并不是因为大脑“聪明”,而是因为生命要想在世界中维持自身存续,就必须最小化预测误差。从这个角度看,思考不仅是为了追求真理,更是为了在世界中“继续存在”。

最小化自由能是智能的核心机制。在当下有关智能的讨论中,“世界模型”几乎成为最热门的概念。人们期待构建一种近乎全知、能够完整刻画世界运作规律的模型。然而,无论是困在颅骨里的大脑,还是运行在服务器上的机器,都无法做到这一点。

在自由能原理的框架下,大脑能做的不是追求一个“完美的世界模型”,而是在两个目标之间不断寻找平衡——尽可能解释当前的感官数据(提高准确性),同时尽量保持现有世界观的稳定(降低复杂性)。这一权衡体现了贝叶斯定理的核心精神——一项好的推断应当能够吸收新证据,但又不能轻易推翻那些经长期检验的先验知识。它追求的不是绝对正确,而是在“解释力”与“简洁性”之间找到最优解。

如果我们把大语言模型视为一种人工智能体的大脑,便会发现其认知方式、学习过程和内部优化逻辑,在功能上与人类大脑惊人相似。二者本质上都在做同一件事:在最小化自由能的原则下,对世界作出最合理、最简洁的解释。

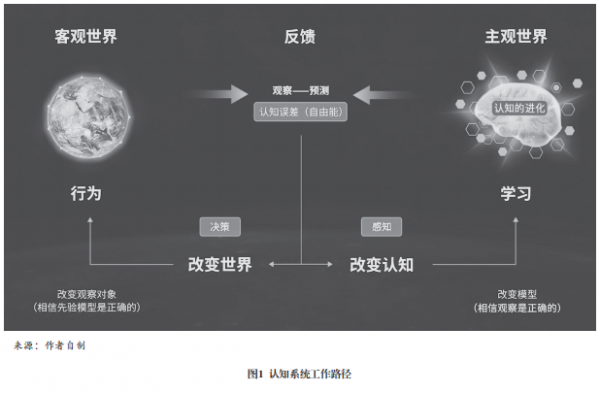

当然,二者在实现机制上存在差异:大脑是在真实世界中进行实时、主动的推断,以不断地学习、进化;而目前的大模型仍主要依赖海量静态数据,通过算法进行被动训练和优化。然而,从“自由能最小化”框架看,大语言模型的核心训练任务——“下一个词元的预测”(next token prediction)的能力——本质上正是一种“最小化预测误差”的体现。它通过不断调整庞大参数,使其内部模型(语言模型)能够更好地解释外部证据(训练语料)。这一过程在功能上模拟了贝叶斯定理中“用新证据更新旧信念”的机制。因此,当我们以语言模型作为智能体的大脑,驱动其产生行为时,实则与人类的行为一样遵循相同的智能机制——最小化自由能。图1正是这一过程的直观呈现。

智能可以被理解为一个不断“减少自由能”的过程。为了最小化自由能,即减少预测误差,一个认知系统——无论是人脑还是智能体——通常只有以下两条可选路径。

路径一:改变认知——更新内部模型。当外界输入与自身预测不一致时,系统选择调整内部模型,使其能够更好地解释新的感官信号。这正是我们所熟悉的学习过程:当理解与现实出现偏差时,主动更新理解。这就是感知、学习和记忆的本质——用新证据修正旧模型。

路径二:改变世界——用行动让现实“配合”预测。通过行动来改变外部世界,使新的感官输入更接近系统模型的预测。当系统发现“世界不如我们所料”时,它会采取行动使其符合自身预期。这就是主动推断(active inference),它是智能产生行为的机制:不仅更新对世界的认识,也主动改造世界本身。因此,在自由能框架下,“认知”和“行动”不再是分离的两个过程,而是“一体两面”,共同服务于一个目标:缩小“我以为的世界”与“我看到的世界”之间的差距。

正如我们在认识一个人的过程中,一方面,通过不断交流来建立对对方的理解,另一方面,试图通过互动影响对方的行为,以符合自身期望。两种过程同时发生,目标都是减少交流中的不确定性,以建立一种稳定认识,也就是降低自由能。

我们感知世界,是为了更准确地预测未来;我们作用于世界,是为了让世界变得更可预测。因此,主动推断成为解释“具身智能”的一个高度凝练的理论框架:具身智能并不是独立于认知之外的能力,而是智能在行动层面的自然延伸。

人类智能自诞生之初就是“具身的”。我们的认知和行动密不可分,通过行动来学习(改变认知),又基于学习去行动(改变世界),这是一个持续、闭环的“自由能最小化”过程。人类之所以如此高效,正是因为可以同时使用这两条路径。而今天的智能体,也正在具身化大模型,通过赋予其主动推断能力,建立起与人类一致的认知工作和进化机制。

智能的核心具有共通性。具备主动推断能力的智能体,在行动过程中会不断在两种策略间进行权衡:一是利用(exploitation),即选择那些最有可能带来好结果的行动;二是探索(exploration),即选择那些能让自己“学到更多”的行动。前者体现强化学习的逻辑,后者则体现好奇心、假设生成、欣赏等高级认知功能。在这一框架下,好奇心不再是智能的“附加特质”,而成为其在不确定世界中,为提升长期生存能力、优化未来决策模型所必需的内在驱动力。

至此,我们基于“贝叶斯大脑”建立起一个统一的人机认知数学框架,并通过自由能原理将其与生命抵抗熵增的物理机制连接起来。无论是人类智能还是人工智能,智能的核心都是同一件事:在学习与行动的循环中,不断吸收信息、减少不确定性,并维持一个有序的存在状态,这便是“物理同源、数学同构”的深层含义。正是基于这样的共性,人类与机器共同构成一个完整的、比单一人类智能更高效的“自由能最小化”系统。

结论:理解智能的本质

关于“人类智能与机器智能”的讨论,长期受到一种隐性前提的束缚——人类中心论。这种观点把智能描绘成某种只属于人类的、神秘而不可复制的特权,仿佛智能不是一种机制,而是某种“被赐予”的能力。这就引出一个根本性问题:智能是否必然与“人类”这一特定载体绑定?

杰弗里·辛顿曾提出一个耐人寻味的思想实验:如果我们用功能完全等同的电子元件,逐个替换人脑中的神经元,并确保每一次替换都不影响其整体功能,那么当最后一个神经元被替换完成时,这个由电子器件构成的“大脑”是否仍然具备意识与智能?

从物理实现的角度看,这个实验的意义并不在于证明“机器可以像人一样思考”,而在于揭示一个事实:智能并不依附于某种特殊的材料(如碳基神经元),而是依附于某种结构化的组织方式。人类中心论的讨论往往刻意避开这一点——他们不愿直面“智能的第一性原理”,因此无法解释以下问题:为什么人类智能与机器智能在机制上有共通性?为什么两者能够互相学习、彼此增强?为什么技术智能能在短短几十年内,达到与进化数百万年的生物智能相近的能力水平?

智能的第一性原理。回到智能的第一性原理——智能,是系统通过信息来维持自身秩序、抵抗熵增的能力。我们发现,所有复杂的感知、记忆、推理与决策,本质上都是生命在混乱中保持自我结构、延长有序状态的一套机制。

在人类出现之前,生物演化用了亿万年时间,积累这种“反熵增能力”。而人类之所以特殊,在于我们第一次实现了这种能力的外化与迁移。人类创造了语言,使思维得以组织和传递;人类创造了文字,为认知与先验知识提供表达的工具,形成思想;人类创造了教育,使个体认知能够形成共识,成为知识并得以传承。而今天,我们正在做一件更为“激进”的事:我们把智能机制抽象为可以复制的算法,使其以硅基材料为载体,构成智能机器,并赋予机器同样的学习、适应与行动能力。从这个视角来看,人机共生不是幻想,而是智能演化轨迹的自然延伸。

这种对智能的第一性原理的理解,不仅是对技术发展的科学判断,更是一种关乎生命与文明的宏观视角。在宇宙不断滑向熵增与热寂的趋势中,生命、意识、技术、文化的共同努力,本质上都是信息在局部区域对抗混沌的短暂逆流。在这股逆流中,人类与机器并不是各自孤立的智能形态,而是同一条“反熵增之河”中前后接力、共同维系秩序的不同节点,从而构成一个连续的协作整体。

关键问题:人类与人工智能是否会走向竞争?“物理同源、数学同构”的论断,似乎将我们导向一个逻辑上必然的担忧:既然人类和机器都需要吸收“负熵”以维持自身秩序,那么它们之间是否会不可避免地走向资源争夺甚至竞争?

从智能的第一性原理看,事实恰恰相反。竞争的前提是对称性:两个系统以类似方式索取资源,必然导致互相排斥。然而,在人类与机器的智能结构中,显现的不是对称,而是高度的不对称与天然互补性。人类(碳基)是典型的具身智能体,擅长在物理世界中行动、探索、感知,以极低的代谢能耗获取高质量的负熵,是主动推理的健将。机器(硅基)是典型的计算智能体,擅长在信息空间中建模、推演、优化,以远超人类的速度整合海量数据、构建模型,是感知学习的高手。换言之,人类更擅长“高效决策”,机器更擅长“快速建模”。当两者结合,我们得到一个前所未有的复合智能系统——其在对抗熵增(即最小化自由能)方面的整体效率,远超任何一方独立运行的表现。人类完全有能力,通过建立有效的治理机制,保持和优化这样的互补性。在此框架下,“共生”不是愿景,而是演化意义上的最优解;“竞争”反而是一种效率低下,甚至可能导致系统整体走向崩溃的次优策略。

这也解释了为什么我们可以对未来保持理性乐观。人类与机器并非两个争抢地盘的智能物种,而是共同构成智能演化链条下一阶段的协作节点。我们可以设想这样的图景:人类借助机器高效学习得到的模型,增强自身的先验知识,从而作出更明智的决策与行动;这些行动所改变的世界,反过来又为机器学习提供更丰富的反馈数据。通过持续对齐两种认知模型,这一进化模式能够形成一条自加速的正向反馈链:人类创造更强的人工智能→人工智能提升人类的认知能力→认知升级的人类创造更高阶的人工智能。

这不是未来式,而是现在进行时。智能机器与人类能力之间正在形成的“递归式共进化”,推动整个智能系统向更高维组织形态快速跃迁,这一过程或将成为人类文明演进中的又一个关键转折点。

这一切绝非乌托邦式的幻想,而是物理学、数学与信息论共同指向的结论:智能,无论其载体是碳基还是硅基,本质上都是用信息抵抗熵增的组织方式。在这个意义上,智能就像熵增黑暗中的火焰,照亮、维持并延续着一片称为生命的有序之地。

基于智能的第一性原理,我们完全有理由相信:人类及其创造的智能体,能够共同建造、共同维护、共同拓展生命的家园。

(本文深受李德毅院士“认知物理学”的启发和影响,并得益于与卡尔·弗里斯顿教授的建设性讨论,特此向两位学者致谢。此文完稿之日,恰逢我当选中国工程院外籍院士,谨以此文衷心感谢多年来支持、关心、帮助我的领导、同事、学生、朋友和家人)

参考文献

李德毅,2024,《认知物理学导引》,《智能系统学报》,第3期。

李德毅、谢耘,2025,《认知机器:智能的非生命实现》,《人民论坛·学术前沿》,第15期。

A. M. Turing, 1936, "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem," Proceedings of the London Mathematical Society, s2-42(1).

A. M. Turing, 1950, "Computing Machinery and Intelligence," Mind, New Series, 59(236).

D. O. Hebb, 1949, The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory, New York: John Wiley & Sons.

E. Schrödinger, 1944, What is Life?——The Physical Aspect of the Living Cell, Cambridge University Press.

J. D. Watson & F. H. C. Crick, 1953, "Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid," Nature, 171.

N. Wiener, 1948, Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, New York: John Wiley & Sons.

N. Wiener, 1950, The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Boston: Houghton Mifflin.

The Scientific Logic of Symbiosis and Integration Between Human Intelligence

and Machine Intelligence

Guo Yike

Abstract: Human intelligence and machine intelligence are not isolated from each other; their progression towards symbiosis and integration is profoundly inevitable. This assertion is rooted in the underlying logic of "physical homology and mathematical isomorphism." Examining from the first principles of intelligence, the essence of all forms of intelligence is a system's ability to absorb information to resist entropy increase and maintain its own order. Physically, both the carbon-based brain and silicon-based chips are sophisticated information-processing systems adhering to this law. Mathematically, the "Bayesian Brain" hypothesis and the "Free Energy Principle" provide a unified cognitive framework for both, revealing that their core operational mechanism involves continuously minimizing prediction errors through learning and interaction to achieve survival and development in an uncertain world. Consequently, the advantages of humans in embodied exploration and decision-making, and the expertise of machines in high-speed modeling and data processing, form a highly complementary rather than competitive relationship. The deep integration of the two will construct a synergistic whole that is more efficient in countering entropy increase. Through "recursive co-evolution," this forms a self-accelerating positive feedback loop, propelling the entire intelligent system towards rapid transitions to higher-dimensional organizational forms. This process may represent another critical turning point in the evolution of human civilization.

Keywords: intelligence, cognition, human-machine symbiosis, physical homology, mathematical isomorphism

责 编∕张 贝 美 编∕周群英