【摘要】文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴,文化强则民族强。传承弘扬故宫承载的中华优秀传统文化,是故宫世界遗产保护与管理的历史使命。值此故宫博物院成立百年之际,有必要对故宫从“文物”走向“遗产”的理念,特别是“基于价值的保护管理”理念,进行简要回顾与辨析,以期故宫在遗产保护传承工作中,以国家文化使命为担当,进一步提升遗产阐释展示、保护传承的系统性和整体性。

【关键词】故宫 世界遗产 遗产特征 基于价值的遗产保护管理 文化使命

【中图分类号】G123 【文献标识码】A

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴,文化强则民族强。当今世界,百年未有之大变局加速演进,建设文化强国,事关中国式现代化建设全局,事关中华民族伟大复兴,事关提升国际竞争力。在文化领域,文化遗产尤其是世界文化遗产,拥有举足轻重的地位。习近平总书记指出:“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。”①世界文化遗产是文化遗产保护的最高等级,是向世界揭示和展现中华文明特性的直接凭据,其保护管理与研究阐释水平,对我国文化强国建设目标具有直接支撑作用。

自1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》至今40年间,我国已拥有世界遗产60项。其中,世界文化遗产41项。而故宫作为其中的核心遗产,保护与管理其承载的中华优秀传统文化是历史交给的重要国家使命。

近20年,笔者亲历《故宫保护总体规划》三次编制(大纲、总规、修编),本文聚焦故宫入选《世界遗产名录》后,在保护管理、阐释展示等方面,面临的主要挑战,结合规划编制与执行中对世界遗产保护知识、理念的解读与实践,希望能有助于遗产保护管理从传统的“文物”概念更为明确地走向“遗产”概念。

2025年,是故宫被列为“全国重点文物保护单位”第64年、被列入《世界遗产名录》第38年。管理单位——故宫博物院,与保护对象——中国明清皇家宫殿之间,长期存在指称概念不够明确的现象。与此同时,保护对象的认定,即不可移动文物与可移动文物之间,也有过一段模糊不清的时期。这些问题,不仅直接影响故宫管理机构在不可移动与可移动文物的保护、管理、利用发生冲突时的决策侧重点,而且长期影响遗产管理机构在遗产价值研究、保护管理、展示利用等方面的工作导向。因而,有必要对一些基本概念进行梳理、厘定与廓清概念范畴,以利于在工作实践中确保贯彻世界遗产保护的核心理念——(一切)基于价值的保护管理,进而深化保护管理工作的方向与路径。其中,有关故宫近几十年在世界遗产保护管理方面的长足进展和系统性建设情况,已有全面总结。本文重点围绕与世界遗产相关的价值研究、管理理念与阐释展示等问题,从遗产研究与规划角度,探讨故宫如何在担当国家文化使命中,贯彻“基于价值的保护管理”理念,提升故宫作为世界文化遗产保护的系统性和整体性。

“宫”“院”之辨:世界文化遗产保护视角下的概念厘清

在不可移动文物保护领域,国家公布的文物保护单位名称,与世界文化遗产公布或申报的名称,有时会出现指称差异的现象。例如,作为全国重点文物保护单位的“良渚遗址”,与列入《世界遗产名录》的“良渚古城遗址”,虽然在遗址的核心要素和价值特征方面基本一致,但在遗产的构成要素、分布范围、保护区划等方面,存在明显差异,因未作专门辨析说明,还曾引发一些考古专家的质疑。这一现象在我国诸多世界遗产上都不同程度存在。而将遗产的保护对象与管理机构简称使用同一名称的,当数“故宫”最为典型,有必要进行一定的辨析。

“故宫”一词,在中国历史文献中最早出现于汉代,意指旧时或前朝的宫殿②,唐、宋亦有记载,至明代已明确指称“元大内”,清代因直接沿用明紫禁城,故不见记载。至1912年清朝统治结束,以“故宫”指称明清两朝皇宫的现象已经出现。1925年10月10日,故宫博物院正式成立,“故宫”一词遂成为全社会指称明清两朝皇宫“紫禁城”的专有名词。

1961年,“故宫”被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。1987年,故宫以“明清皇家宫殿”(Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties)之名③,被列入《世界遗产名录》,获国际文化遗产保护最高等级。同时,作为中华优秀传统文化的经典遗产,承载着国家记忆,彰显中华文化软实力,成为传续5000多年中华文明的国家象征。

在《世界遗产名录》中,“明清皇家宫殿”包含北京故宫与沈阳故宫两个全国重点文物保护单位。但我国绝大多数人,还是以“故宫”一词直接指称北京故宫。因为,这是中国明清两朝沿用近500年的国家政令中心,是中华文明历史上最后一个统一王朝的权力象征。与此同时,在当今社会文化活动中,“故宫”一词又常用于指称1925年成立至今的“故宫博物院”,作为简称。

对此,有必要在概念上进行辨析:前者是15世纪至20世纪初,中国宫廷文化的价值载体,包括以空间布局完整、要素齐备的宫殿建筑群为主体的不可移动文物,以及同属皇家宫廷文化的艺术品收藏“清宫旧藏”等可移动文物,谓之“宫”;后者是对前者进行研究、保护、管理、展示、阐释等工作的专设遗产管理机构,谓之“院”。

从世界文化遗产保护角度看,“宫”属保护对象,“院”属管理机构。“宫”“院”既有别,又关联。之所以提出“宫”“院”之辨,是因为故宫在应对所面临的各种保护管理任务时,需要从“全国重点文物保护单位故宫总体保护规划”“世界文化遗产故宫保护管理规划”和“故宫博物院事业发展规划”三个方面分别有所侧重,予以应对和落实。

世界遗产保护的核心理念:基于价值的保护管理

从当今世界遗产保护的核心理念——(一切)基于价值的保护管理看,遗产的价值研究工作,在遗产保护全过程中占据首要地位。结合国内对世界遗产“价值”一词的理解和应用情况,有必要对这一名词进行辨析。

价值研究涉及“突出普遍价值”“世界遗产价值标准”和“遗产价值的属性”,这三个常用概念。

突出普遍价值(Outstanding Universal Value),简称OUV。在世界遗产的语境中,“价值研究”里“价值”一词的中文含义一般涉及两个英文词汇。作为世界遗产申报需要符合的评审标准“突出普遍价值”,由《实施〈世界遗产公约〉操作指南》(简称《操作指南》)④第49条所定义:突出的普遍价值指罕见的、超越国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化或自然价值。因此,该项遗产的永久性保护对整个国际社会具有极端重要性。世界遗产委员会将其规定为列入《世界遗产名录》的标准。

2008年,国际古迹遗址理事会出版《什么是突出普遍价值》(What is OUV),此报告前后又有文件明确指出,遗产的OUV由三部分支撑要素组成:一是遗产所符合的世界遗产价值标准,二是遗产保存的真实性、完整性,三是遗产保护管理的中长期保障。这一内涵体现遗产保护全过程的整体观,成为当今国际遗产保护领域公认的基本概念,并由此形成世界遗产“基于价值的保护管理”重要理念。

从遗产保护管理工作角度看,这三项支撑要素存在内在逻辑关联,可帮助世界遗产保护管理机构进一步明确“保什么”和“怎么保”。

在明确世界遗产“保什么”和“怎么保”这两个关联问题之后,还存在一个绕不过去的问题——“为什么保”。或许,可以将OUV的定义理解为“为什么保”的一个模板,但对于缔约国具体的遗产项目而言,无论是申报阶段,还是已列入世界遗产名录,这句话过于抽象,以至于放之四海而皆准,不能产生明确的实质性概念。

对此,需要一个相对明确的表述方式。在国内相关行业规范性文件中,如《中国文物古迹保护准则》,通常将“保什么”定义为五大价值:历史价值、艺术价值、科学价值、文化价值、社会价值。其中,前三项来自1964年的《威尼斯宪章》,体现在《中华人民共和国文物保护法》的文物价值表述中,后两项主要形成于第二版《中国文物古迹保护准则》(2015年)。但在多年的世界遗产价值研究实践中,笔者对前三项与后两项之间的关系一直感到困惑——它们不属于同一指向:前三项指向的是“保什么”,后两项指向的是“为什么保”,两者是因果关系,不属同一问题。因而,于遗产价值研究体系中,在“保什么”之前,还应存在一个“为什么保”的重要环节。对此,在遗产价值研究序列中,需在“保什么”之前引入“重要性”或“意义”概念,并将其视作整个价值研究逻辑链的第一环。

“故宫”在世界上拥有中华传统文化之象征意义,其作为世界遗产的重要性就应该定位于国家文化使命上。由此形成《故宫保护总体规划》的总目标为:真实完整地持久保存故宫遗产所承载的全部历史文化信息,用于向世人阐释或展现“中华文明是一种什么样的文明、中国文化是一种什么样的文化”。这是故宫遗产保护管理的根本宗旨,其余分项工作目标,如世界遗产保护的典范、国际一流博物馆的建设、文化和旅游融合的引领者等,均需以国家文化使命的担当为宗旨,指导遗产保护、管理、展示、阐释、传承等各分项工作目标的制定。在总体规划中,建立总体目标与分项目标间清晰的层位关系,可避免故宫保护、管理、阐释、利用等分项目标,受不同行业发展趋势的局限性影响,从而保持故宫保护管理事业的整体发展方向。

故宫遗产“为什么保”的问题明确之后,“保什么”的专项研究成为重要任务。《操作指南》在第77条提出世界遗产的价值评估标准,其中涉及文化遗产共6条,分别涉及人类的创造性价值、价值观交流价值、见证消亡历史或传衍的文化传统价值、人类发展史上重要阶段的典范价值、人地关系价值以及与OUV具有关联性的价值。这些标准在我国译文中,通常指称遗产的“价值标准”。⑤

在故宫的世界遗产价值标准认定上,经历了一个不断深化且还在继续探索的研究过程。作为概念辨析,需要说明的是,世界遗产的价值标准属于OUV的组成部分,而我国文物保护单位的相关概念则还局限于价值标准本身。故此,当我们在开展遗产而非文物价值研究时,需要的是一个具有全过程保护管理架构的概念。

基于遗产价值的阐释与展示

在编制第一版《故宫保护总体规划大纲》(2004年公布)时,基于文物建筑保护的特性,规划提出紫禁城文物建筑保护的基本策略为“以开放促保护”,要求紫禁城内向公众开放的面积从规划之前的33%提升至75%;至第二版《故宫保护总体规划》(2016年公布)编制时,规划公众开放面积进一步提升至85%;至第三版规划编制(2025年在编),规划在维持开放区规模不变的前提下,进一步深化故宫开放利用空间的功能分类、管理分级和文物建筑腾迁计划。作为开放区划定的核心依据,则始终围绕故宫价值阐释体系的完整性展开。

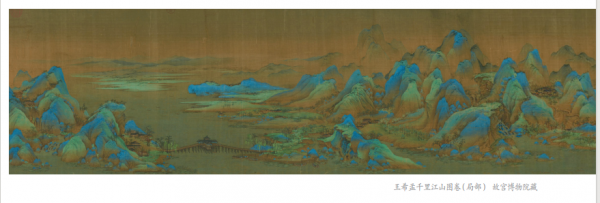

作为中华文明15世纪至20世纪初统一王朝时期的政令中心所在地,“紫禁城”是中国明清时期皇家宫廷文化的典范,承载着中华文明的若干特性。

从物质载体看,包含了宫廷建筑与庭园的建造制度、样式技艺与院落组合的空间关系;宫廷生活的朝寝制度、空间秩序、生活方式与各种用房功能;皇家收藏传统及其成果——大量丰富精美的古代艺术品,也涉及作为国都的礼制秩序核心地位,及其在整个明清北京城空间规划上所拥有的模数原型意义。

从精神文化看,包括了中华传统文化的礼仪制度、宗教信仰、民族习俗等历史信息,还包括中国传统农业社会鼎盛期的诸多成就,以及西风东渐等故事与历史事件。

揭示和展现故宫所承载的历史文化信息,以及这些信息所彰显的中华文明特质,需将所有价值属性一一列为展示主题,依托系列物质载体、视觉关联的空间场所,经由参观游线予以串联组合,形成精神层面的沉浸式体验。这些不同价值属性最终经由各种阐释手段和展示方式,将公众的参观体验引向对故宫价值的整体感受。

因此,开放区的规模确定,不是以开放面积规模越大越好为目的,而是应追求尽可能向公众完整展现故宫遗产的价值整体,及其具体的属性特征。基于故宫的文化使命,是揭示、展现和传播中华优秀传统文化,追求扩大文化影响力,故而,文旅融合只是实现使命的手段与途径,不是目的。虽然目前故宫在游客服务方面仍有提升空间,但更为重要的是,需要在价值阐释体系构建方面,继续围绕“讲什么故事”和“怎么讲”发力,以求进一步提升故宫遗产价值的文化影响力,担当起故宫保护利用的最终使命——以文化人。

综上,故宫作为我国现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群,并收藏着195万余件/套藏品,成为中华5000多年文明的重要承载者、中华优秀传统文化的汇聚地、多样文化交流融合的历史见证。作为“故宫”的保护管理机构,故宫博物院历经艰难曲折的发展历程,形成故宫人世代承继的“守望”传统,并在遗产保护、管理、展示、开放等方面作出卓有成效的实践探索,为国家重大文化遗产保护管理,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展作出巨大贡献。在故宫博物院建院100周年之际,依据世界遗产“基于价值的保护管理”理念,有关故宫的遗产价值研究、保护管理、展示阐释等主要任务目标,当以国家文化使命为宗旨、分项循序推进,这依然是一条艰巨的路,需要国人代代承续与担当。

【注释】

①《习近平在中共中央政治局第三十九次集体学习时强调 把中国文明历史研究引向深入 推动增强历史自觉坚定文化自信》,新华网,2022年5月28日。

②《汉书·食货志下》有载:“公卿白议封禅事,而郡国皆豫治道,修缮故宫。”

③其后沈阳故宫作为扩展项目列入同一遗产名下。

④ Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, July 2017.

⑤申报遗产需符合6条价值标准中的1条或以上,才有资格进入后续真实性完整性评估和保护管理保障评估环节。

责编/赵橙涔 美编/陈媛媛

声明:本文为人民论坛杂志社原创内容,任何单位或个人转载请回复本微信号获得授权,转载时务必标明来源及作者,否则追究法律责任。