【摘要】中华文明精神标识凝聚中华民族文化特质,其内核可凝练为“阴阳中和”,“太极图”是这一内核形象精准的表达图式。从中华文化主干看,“易学主干”说认为“易道”即“天道”,其内涵为“一阴一阳”;“阴阳”非矛盾关系,而是相对相倚、互藏交感的存在,体现中华民族整体包容、调和平衡的思维方式。儒家尚阳刚、道家尚阴柔,二者形成阴阳互补。从儒释道共同价值出发,“中”与“和”是融贯三家的精神内核:儒家主张中庸仁和,道家主张中气柔和,佛家主张中观圆和,“中和”遂成为中华民族的核心价值观念。“阴阳中和”与社会主义核心价值观内核深度契合,实现传统智慧的当代转化。作为诠释“阴阳中和”思想的完美图式,太极图在宋代形成阴阳小头鱼互纠的精准图式,以黑白双鱼象征阴阳消长,通过S曲线与鱼眼体现“中道”与互藏关系,生动反映儒释道各家思想的差异性与共融性。太极图不仅诠释了中华文明天人合一的整体观念、反向循环的变易观念、取象运数的思维观念,还与天文、历法、中医、武术等传统科技文化紧密关联,更重要的是,其蕴含的“正和思维”为人类命运共同体构建提供东方智慧,成为中华文明精神内核的直观呈现。

【关键词】阴阳中和 中正 合和 太极图 中华文明精神标识

【中图分类号】 B221/G122 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.17.004

【作者简介】张其成,第十二、十三、十四届全国政协委员,北京中医药大学国学院创院院长,北京大学中国文化发展研究中心研究员,清华大学凯原中国法治与义理研究中心研究员,山东大学兼职讲席教授,国际易学联合会名誉会长,国际儒学联合会副理事长。研究方向为易学哲学与中医哲学,主要著作有《易学文化研究丛书》《全解国学经典丛书》《中医思想文化丛书》等。

党的二十大报告提出,“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系”。[1]习近平总书记指出,“要坚持守正创新,推动中华优秀传统文化同社会主义社会相适应,展示中华民族的独特精神标识”。[2]任何民族的文明标识,都是该民族文明形成与发展过程中具有象征意义的重要符号,涵盖精神标识、物质标识、制度标识等。其中,精神标识是最重要、最核心、最基本的文化标志。在中华文明标识体系中,物质标识是中华文明的有形载体,制度标识是维系社会运转、传承文明秩序的规则框架;而占据核心地位的精神标识,是中华文明的精髓所在,是流淌在中华民族血脉中的精神基因,更是中华文明历久弥新、生生不息的内在动力。物质标识和制度标识,实则是精神标识不同形式的外在呈现。本文就中华文明精神标识的内核与图式展开探讨。

阴阳中和:中华文明精神标识的内核

从中华文化主干探讨中华文明精神标识。如何提炼中华文明的精神标识?中华文明精神标识是中华民族文化精髓、思想理念和价值追求的集中体现,“在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识”。[3]因此,提炼中华文明的精神标识,需回归中华优秀传统文化。中华优秀传统文化源远流长、博大精深,其主干究竟是什么?对此学界观点不一,主要有“儒家主干”说、“道家主干”说、“儒道互补”说、“三教合一”说等,各派观点时有论争,未达共识。笔者认为,上述观点皆围绕儒释道三家,那么是否存在统领三家的思想观点?20世纪90年代,笔者曾提出“易道主干”说,[4]即“易”之道才是中华传统文化的主干。“易”包括《易经》、《易传》、“易学”:周文王所作、成书于西周早期的《易经》,是中华文化的总源头,孔子所作、成书于战国时期的《易传》,是先秦哲学的最高峰。孔子对《易经》是明解,老子则是暗解。《周易》为儒家、道家乃至中国化佛家共同尊奉,儒家将其奉为“五经之首”,道家视其为“三玄之一”,中国佛教天台宗、华严宗、禅宗等或佛易互摄,或借易说佛。朱伯崑先生在《易学哲学史》中,系统研究了从先秦到清代的易学哲学发展史,他指出:“易学哲学,既讲天道,又讲人道……影响了整个中国哲学文化的发展。”[5]只因《周易》是中国早期著作中最具思想深度与哲学意蕴的经典,汉以后历代哲学家,包括儒家、道家学者,大都有解《易》的专著或论述,或从《易》中引申出自己的观点,或借《易》论证自己的观点,由此形成了儒家易、道家易甚至佛家易(禅宗易)。这三家易学共同继承并发展了“易道”,使“易道”成为中华文化的“最大公约数”,成为“三教合一”的哲学根基。“三教合一”的本质,是“三教合易”“三家源易”。所谓“易道主干”,也即“易家主干”或“易学主干”,因为“易家”涵盖了解释《周易》的儒家、道家和佛家,所以“易家主干”和“三教合一”“三家互补”的观点,在学理上是融通的。

那么“易道”究竟是什么?《周易·系辞传》有言:“易与天地准,故能弥纶天地之道。”[6]“夫易,开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。”[7]“易之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉……三才之道也。”[8]简单地说,“易道”就是“天道”,因为天道统领地道和人道,人道必须顺应天道,能顺应天道的人道,才是“君子之道”“圣人之道”。“易道”的内涵便是“阴阳”,《周易·系辞传》提出:“一阴一阳之谓道”,[9]这也是乾坤之道。事实上,《易经》虽未出现“阴阳”的概念,但有了“乾坤”“泰否”“坎离”“损益”等相对的卦名,以及刚爻柔爻、对卦反卦等相对的卦爻符号,可见《易经》已经有成熟的“阴阳观念”“阴阳思维”。而《易传》是阴阳思维的集大成者。“阴”与“阳”最初是描述山之背阴与向阳的对立概念,在漫长的思想史演变中,逐步发展成为中华文明经典哲学范畴。“阴阳”的相对相倚、互藏互化,既是宇宙自然运行的根本规律,也是人生为人谋事的基本法则。这种将自然规律、社会秩序与人生智慧熔于一炉的思维范式,早已超越其“山之向背”的本意与具体物质形态。

可以说,中西方哲学文化的根源差异,正在于“阴阳”与“矛盾”的差异。中国文化秉持“阴阳”思维,西方文化则是“矛盾”思维,比如亚里士多德提出的“矛盾律”“排中律”。两者虽都认识到事物具有对立属性,但阴阳强调整体包容、调和平衡,矛盾侧重局部冲突、对抗分裂;阴阳是互藏交感的,矛盾是割裂不容的;矛盾是零和思维,阴阳是正和思维。这种中西方文化差异体现在诸多层面,以医学为例,西医秉持矛盾思维,采用对抗性治疗,以杀灭病菌为目的;中医遵循阴阳思维,采用调和性治疗,以修复人的自稳态自组织能力为核心。

从“阴阳”的角度看儒家和道家,儒家崇尚阳刚、崇尚乾卦,道家崇尚阴柔、崇尚坤卦。《周易·象传》解释乾卦:“天行健,君子以自强不息。”[10]乾卦象征天的运行刚健有力、永不停止,因此君子应效仿天的运行,笃志力行、发愤图强、永不停息。儒家的基本精神,就是自强不息、刚健坚毅、仁义忠信、与时俱进、变易创新。《周易·象传》解释坤卦:“地势坤,君子以厚德载物。”[11]坤卦象征大地宽广、顺承上天,君子应效仿大地的特性,修养宽厚德行,包容万物、顺应天道。道家的基本精神,则是厚德载物、柔弱虚静、居下不争、自然无为、逍遥自在。二者共同构成中华民族精神的双重基调:前者彰显阳刚进取的生命意志,后者蕴含阴柔包容的处世智慧。值得注意的是,这两种看似对立的精神特质,在中国哲学中并非截然对立、冲突对抗的二元存在,而是通过“刚柔相推而生变化”,[12]达成阴中有阳、阳中有阴的状态——儒家和道家由此构成乾健坤顺、阴阳互补、对待统一、动态平衡的关系。两者有共同交融之处,比如都主张“厚德”,即宽厚、包容、谦虚、诚信,尤其在“敬畏天道”这一点上,二者高度一致。总之,一阴一阳的“易道”正是“天道”的反映,是古人对宇宙运行规律和自然次序的中国哲学概括,而对“天道”的敬畏,也成为炎黄子孙世代传承的核心信仰。

从儒释道和易学的共同价值探讨中华文明精神标识。回溯数千年历史演进轨迹,儒家的刚健有为、道家的自然无为以及中国化佛家的圆融超脱,在长期交流互鉴中,逐渐融合为有机的文化共同体。除儒家尚阳刚、道家尚阴柔的基本精神特征外,能否提炼出儒释道三家共有的精神内核?要回答这一问题,首先要从《周易》及早期经典中提炼,再从儒释道经典中提炼。通过深入探究,笔者发现《周易》“中和”的易道精神,正是融贯儒释道的精神内核。唐君毅先生曾断言“中和为中国之道统。”[13]“中和”既描摹了阴阳对立交感的目标和境界,又超越具体物质形态,升华为一种价值观与方法论,成为中华文明的精神标识。

《周易》《尚书》《诗经》等早期经典中虽然尚未出现“中”“和”二字连用的“中和”一词——“中和”一词始见于《礼记·中庸》:“致中和,天地位焉,万物育焉。”[14]——但“中”与“和”作为独立概念,在《周易》等早期经典中多次出现,且“中”“和”观念在新石器时代出土遗址中已显露萌芽,是中华文明的精神基因。

先说“中”。《易经》中“中”字出现14次,其中“中行”提及5次,分别见于泰卦、复卦、益卦、夬卦。《易传》解释“中”时,使用了“中正”“得中”“在中”“行中”“中直”“中心”“中道”“中吉”等表述。值得注意的是“中正”一词,原指爻的位置:阳爻处阳位或阴爻处阴位为“正”;无论阳爻、阴爻,处于第二位或第五位即为“中”,因为第二位是下卦中间,第五位是上卦中间。《易经》中,若一爻既“中”又“正”,往往为吉。

这其实反映了中国先民的宇宙观和价值观。可以说“中”是中华文明基因的原始印记。“中”的观念早在三皇五帝时代就初见端倪,比如我国新石器时代的大地湾遗址部分建筑群(如F901)已出现南北向排列和中心性布局,石峁遗址、良渚古城、陶寺遗址均展现不同程度的“中轴”或“中心性”布局理念,反映了早期权力集中、礼仪秩序和宇宙观的形成。人文始祖黄帝之“黄”,也反映了对“中”的尊崇——“黄”是五行中居于中央的“土”的颜色。到了尧舜禹时期,“中”成为王权相授时的“心法”。尧禅舜时言:“咨!尔舜!天之历数在尔躬。允执其中。”[15]据清华简《保训》记载:“昔舜久作小人,亲耕于鬲茅。恐,救中……测阴阳之物,咸顺不逆。舜既得中……帝尧嘉之,用受厥绪。”[16]舜在顺应阴阳变化中谨慎求“中”,不违背事物本然之理,最终得承国祚。舜还要求皋陶运用刑法时做到“民协于中”,让人们感受到公平公正。后来舜又将这一“心法”传给禹,对禹说:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”[17]这“十六字心法”继而传予商汤、周文王、周武王、周公、孔子……一脉相传,成为圣人修身齐家治国平天下的“心传”要诀。

崇尚“中道”是儒释道三家共同的价值追求,虽其对“中”深层内涵的认知存在差异,但基本观念却是相同的。儒家提出“中庸”,强调“执中”;道家提出“中气”,强调“守中”;佛家提出“中观”,强调“行中”。孔子言:“中庸之为德也,其至矣乎!”[18]将“中”所蕴含的德性推崇为至高无上的境界,凸显了“中”在伦理体系中的核心地位。“中庸”就是“叩其两端而竭焉”,[19]“执其两端,用其中于民”,[20]通过全面考察事物对立的两端,在两端之间取其“中”,正如朱熹所言,“量度以取中,然后用之”。[21]此“中”不是简单的中间,而是能平衡两端的最合适的点。隋代王通《说中》提出“中”即“上不荡于虚无,下不局于器用,惟变所适,惟义所在”。[22]“中”既不流于空泛玄想,也不困于僵化具象,而是在变化中坚守合适之道,在具体情境中践行道义法则。儒家视“中”为“天下之大本”,《礼记·中庸》云:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”[23]“中”是天下万物具备的本性,“和”是天下所遵循的准则,唯有达至“中和”,方能安位天地、化育万物。

道家和佛家同样尊崇“中道”。马王堆帛书本《老子》载“万物负阴而抱阳,中气以为和”,[24]提出“中气”说;通行本《老子》第五章言“多言数穷,不如守中”。[25]虽然不少人认为“中”就是“冲”,指虚静无为的状态,但不可否认,只有不偏执、守中道,方能达至虚静无为。庄子则明确提出“环中”:“得其环中,以应无穷”,[26]“环”指车轮或圆环,“环中”即圆环的中心轴,比喻超脱是非对立的境界,强调破除执念后的自由。无论圆环如何转动,轴心始终守中虚空不动,象征不拘两端,超越是非、善恶、美丑等二元对立,同时需保持内心的虚静无为。后世道教内丹学以“守中”为修炼核心,融合道家与中医的平衡思想。“中道”也是佛教核心教义之一,“离于二边,说于中道”。[27]龙树菩萨开创的大乘佛教中观派提出“八不中道”:“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不出”,[28]破除一切对立概念,不落极端、超越二元,以达到对实相空性的觉悟。中国佛教八宗皆“行中道”:天台宗倡导“空、假、中”三谛圆融,三论宗继承龙树《中论》“八不中道”,法相宗通过分析心识结构确立“唯识中道”,华严宗“四法界”“十玄门”体现理事无碍的中道观,禅宗不落两边实现“即心即佛”与“非心非佛”的统一,净土宗践行“他力”“自力”不二的修行观,律宗根据时空因缘提出“随机羯磨”的弘律原则,密宗通过身口意三密相应实现即身成佛的中道。

总之,经过长期历史演化与思想积淀,“中”逐渐超越单纯的方位概念,成为中国人做人行事的准则、安身立命的智慧,最终升华为中华民族的宇宙法则、思维方式,成为中华文明精神脉络中不可或缺的核心价值观念。

再说“和”。《易经》中“和”字出现两次。兑卦,初九爻辞:“和兑,吉”,[29]意为应和而喜悦,乃吉祥之兆。中孚卦,九二爻辞:“鸣鹤在阴,其子和之”,[30]指大鹤在隐蔽处鸣叫,小鹤随之相应和。此处“和”为应和、合和之意,相应合和即吉祥之意。而在《易传》中,“和”已成为重要哲学范畴。《易传》提出“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁”,[31]“太和”指宇宙间阴阳二气交融激荡、万物各安其位和谐共生、天下安宁太平的终极和谐状态。“保合太和”,以“和”为核心,可衍生“保和”“合和”“太和”三词,其中,“保和”“合和”是达成“太和”这一目标的前提。

据《尚书·尧典》记载,尧提出“协和万邦”[32]的理念,主张由家族和谐,扩展至社会和谐,进而达成不同邦族之间的和谐,彰显早期中华文明“天下一家”的博大胸怀与涵纳世界万邦和平发展的天下情怀。商代祭祀乐舞要求和谐庄重,《诗经·商颂·那》中“既和且平,依我磬声”,[33]将“和”与礼乐文化相结合,音律的和谐象征社会秩序的井然,“和”由此成为礼乐文明的精神内核。西周末年史伯提出“和实生物,同则不继”,[34]从万物生成角度揭示“和”的本质,强调不同元素的协调统一方能催生新事物,若一味追求单一同质则会陷入停滞,深刻阐明“和”并非简单同一,而是差异中的平衡与共生。春秋时期晏子提出“和如羹焉”,[35]喻指和谐如同烹制肉羹,需以不同调料调和味道,方能烹制出鲜美的肉羹,强调多元要素的协同共生——单一性必然导致僵化,多样性调和才能创造活力。

与崇尚“中”同理,崇尚“和”也是儒释道三家共同的价值追求。孔子提出“君子和而不同,小人同而不和”,[36]主张在坚守原则的基础上与他人和谐相处,既尊重差异又不随波逐流,“和”由此成为社会伦理层面处理人际关系与族群关系的准则。《礼记·中庸》进一步将“和”提升至宇宙本体高度,指出“和也者,天下之达道也”,[37]认为“和”是贯通天地人伦的普遍法则,达至“中和”境界,便能实现“天地位焉,万物育焉”[38]的理想状态。老子提出“万物负阴而抱阳,冲气以为和”,[39]指出万物皆含阴阳两面,阴阳互相依存,在虚空中交融激荡,最终形成和谐统一的状态。“和”不是简单混合,而是对立面的动态平衡、协调统一。庄子提出“与人和者,谓之人乐;与天和者,谓之天乐”,[40]认为伦理层面的人际和谐与宇宙本体层面的天人和谐,方为最高层次的幸福(“至乐”)。佛家主张调伏“三毒”、破除执念的心灵和谐,“无缘大慈,同体大悲”[41]的人际和谐,以及圆融无碍、缘起共生的众生和谐。儒释道三家将自然和谐、社会和睦、心灵平和融为一体的“和”之理念,不仅塑造了中华民族包容宽厚的民族性格,也必将为世界多元文明共生共荣贡献力量。

综上所述,中华传统文化的结构为“易魂佛心,儒风道骨”,中华文明的精神标识则是“阴阳中和”:阳刚自强、阴柔包容、中正公平、和合共生。其内涵涵盖自然秩序与社会伦理、天道天文与人道人文,是中华民族价值观念、思维方式与生活方式的高度凝练。

“阴阳中和”的精神标识与社会主义核心价值观。社会主义核心价值观与中华优秀传统文化联系紧密。习近平总书记指出:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”[42]社会主义核心价值观在形成过程中充分吸收中华优秀传统文化的精华,中华优秀传统文化则为其提供深厚思想资源。习近平总书记提出的“两个结合”,尤其是“第二个结合”,揭示了传统与现代的价值同构性。

中华优秀传统文化博大精深,精神标识是其最具代表性、最易传播的核心符号。中华文明精神标识“阴阳中和”的内核,与社会主义核心价值观的内核高度契合。具体而言,社会主义核心价值观蕴含三个层面的价值导向,具有深刻理论逻辑:国家层面“富强、民主、文明、和谐”的表述,是中国式现代化建设的战略目标体系,既承续“协和万邦”的政治理想,又注入新的时代内涵。党的十九大报告明确将“美丽”作为建设社会主义现代化强国的目标和标志之一,“五位一体”总体布局与现代化建设目标有了更好对接,天地人三才之道进一步贯通,在生态文明维度达成“裁成辅相”“参赞化育”,实现人与自然的阴阳中和。

公民层面的“爱国、敬业、诚信、友善”,既是价值落地的根系,更是贯通“国家—社会—个人”三重维度的精神纽带,构成了《大学》“身修而后家齐,家齐而后国治”[43]的当代转换。由此可见,社会主义核心价值观与中华文明的基本精神一脉相承,这种传统智慧在当代的创造性转化,既体现于通过平等实现公正的价值取向,也反映在通过自由达致和谐的社会治理,深刻彰显“阴阳中和”理念与现代价值的深层契合。

笔者认为,社会层面的价值准则“自由、平等、公正、法治”是社会主义核心价值观的核心,是连通国家和个人的中枢。社会层面的价值要素,既构成国家战略的实施路径,又为个体道德实践提供制度环境,活化了“保合太和”的古典治理智慧。其中,“自由、平等、公正”作为现代文明的基本共识,也是全人类共同价值的重要组成部分,“法治”则是实现社会主义核心价值最主要的手段和保障机制。社会主义核心价值观尤为重要的要素——自由、平等、公正、和谐,恰是“阴阳中和”精神标识的创造性转化、创新性发展,“阴阳”可指代自然与社会等各种关系的普遍性,“中”即中正,也就是公正,蕴含平等;“和”即和谐,蕴含自由。唯有“平等”方能实现“公正”,唯有“自由”方能达至“和谐”。因此,“中和”——“中正合和”的精神标识,创造性转化为社会主义核心价值观,社会主义核心价值观正是对中华优秀传统文化和中华文明精神标识的传承和升华。此外,“阴阳中和”的精神标识又在全人类共同价值——“和平、发展、公平、正义、民主、自由”中得到新的诠释与赓续,助力全人类创造更加美好的未来。

太极图:中华文明精神标识的形象表达

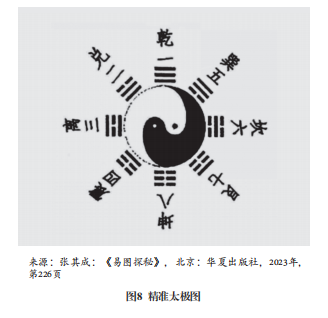

若以一张图式呈现中华文明精神标识,那便是太极图。换言之,太极图是中华文明精神标识最形象、最完美、最精准的表达方式。无论中外,凡是关涉中国传统文化的场合,几乎都会不约而同选用“阴阳鱼太极图”。这一图案在国际范围内具有极大的文化影响力,然而知晓其内涵者却寥寥,且绝大多数场合所用的太极图,并非精准的太极图。

太极图的源流考证。“太极”作为宇宙论哲学概念,首见于《周易·系辞传》:“是故,易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”[44]汉代刘歆言:“太极元气,函三为一。”[45]明代蔡清认为太极与阴阳息息相关:“‘易有太极’,易者,阴阳之变;太极者,阴阳之所以变者也。”[46]一方面,太极是阴阳变化的根据,又是阴阳变化的表现;另一方面,这一阴阳变化的过程,又以“中”的形式呈现出来。因此,“太极”一词本身便蕴含阴阳中和之意。

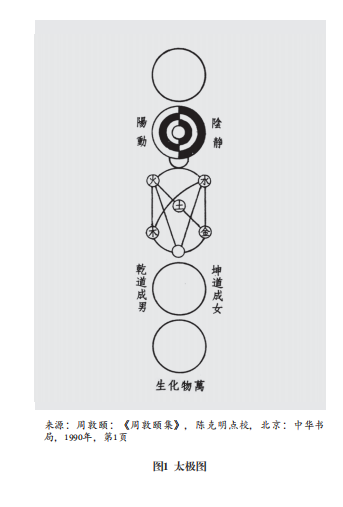

北宋周敦颐《太极图说》附载的“太极图”,是中国哲学史上首个以“太极”命名的图式,对宋明理学的易学与哲学建构影响深远(见图1)。该图式共分五层,其中第二层的“水火匡郭图”虽与当今流传的阴阳鱼太极图在“阴阳互动”的视觉呈现上有共性,且经诠释可体现阴阳中和的哲学内涵,但二者并无直接传承关系。周敦颐“太极图”并非直接解《易》,只是借易说理,表达“立人极”的伦理学理想,内容上可能广摄道释诸家,黄宗炎明言:“此图之非易,而且有老与仙与释之淆乱。”[47]蔡清在解释“易有太极”章句时亦提出:“故此‘太极’字亦是易中之太极,与周子《太极图》者不同。”[48]

图1

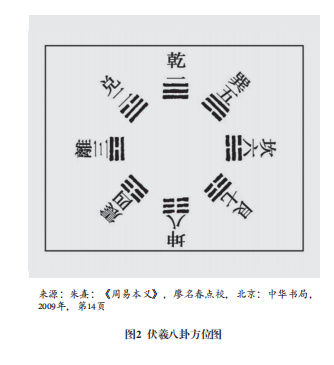

因此,我们所说的太极图并非周敦颐太极图,而是阴阳鱼太极图。阴阳鱼太极图的产生,正是为解释“一阴一阳之谓道”[49]的易学思想,具体而言,是对《伏羲八卦方位图》(包括伏羲六十四卦方位图)的形象化解读,故太极图中间S曲线的弧度与伏羲八卦是严格对应的(见图2)。伏羲八卦方位又称先天八卦方位,由北宋邵雍提出。“《先天八卦方位图》是邵子易学哲学主张立场的鲜明代表和集中体现,邵子认为《先天八卦方位图》乃伏羲氏所创,是以四正卦为乾坤坎离的易图。”[50]但在目前传世的邵雍著作中,尚未见到先天八卦的图式,仅能看到描述先天八卦的文字;南宋朱熹在其《周易本义》中,首次收录伏羲八卦次序图、伏羲八卦方位图、伏羲六十四卦次序图、伏羲六十四卦方位图,却未收录由先天方位图延伸而来的阴阳鱼太极图。

图2

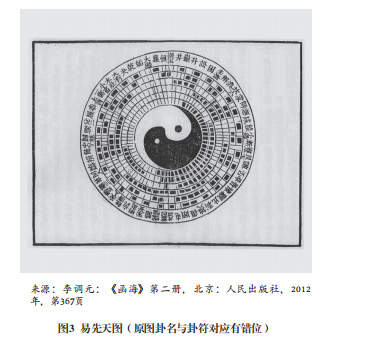

笔者考证发现,最早的阴阳鱼太极图见于南宋张行成的《翼玄》中,[51]是对邵雍伏羲六十四卦方位图的形象解释(见图3)。张行成认为:“太极兼包动静……故太极判为阴阳,二气相依以立而未当相无”,[52]指出阴阳“兼包”“相依”,反映了太极图阴阳合抱互纠的思想。因此,他在邵雍先天六十四卦阴阳爻变化规律的基础上,以黑白小方格表示六十四卦爻位变化:乾卦和坤卦分别居于图中最高和最低位置,乾卦用六个白格表示,坤卦用六个黑格表示;按照顺时针次序,坤卦之后为复卦(一白格加五黑格),乾卦之后为姤卦(一黑格加五白格);从复卦开始阳气越来越多,是阳长阴消;从姤卦开始阴气越来越多,是阴长阳消。从复卦始阳气渐增,呈阳长阴消之势;从姤卦始阴气渐增,呈阴长阳消之态,由此构成一幅阴阳消长、阴阳鱼互纠的太极图。据传,程颢、程颐弟子杨时、郑东卿、罗愿等人也曾作过阴阳鱼太极图,但已散佚。

图3

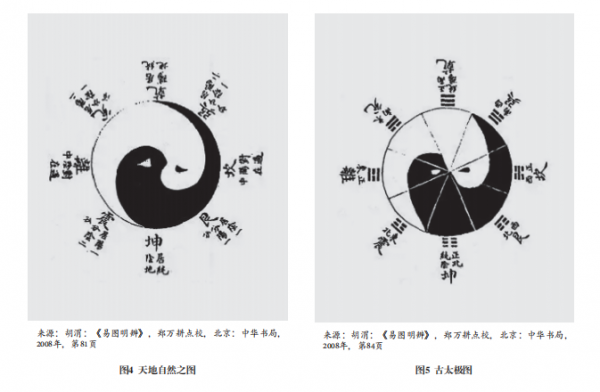

朱熹曾言:“龟山取一张纸,画个圈子,用墨涂其半,云:这便是易。此说极好!易只是一阴一阳,做出许多般样。”[53]此处“龟山”即杨时。一阴一阳的图像在发展中,逐渐被赋予更丰富的易学哲学内涵。但张行成等人所作的这类易图,在当时并没有引起足够重视,此情形一直延续至明代。明初赵㧑谦在《六书本义》中载有阴阳鱼图(见图4),并描述:“天地自然之图,虙戏氏龙马负图,出于荥河,八卦所由以画也。易曰‘河出图,圣人则之’,书曰‘河图在东序’是也。”[54]其称伏羲时,荥阳一带的黄河中有龙马背负此图浮出水面,《周易》《尚书》所言“河图”皆指此图,故将其命名为“天地自然河图”。明末赵仲全作《道学正宗》,书中载有“古太极图”(见图5)。此图在“天地自然河图”的基础上增加四条线,将图划分为八个区域,使卦爻阴阳位数与黑白变化度数更精准地一一对应,每个区域均以黑白颜色变化及所占比例代表特定八卦。自章潢、赵仲全称此图为“古太极图”后,该图称谓逐渐统一,最终定名为“太极图”并沿用至今。从这一意义而言,后世形态各异的太极图,包括流传最广的“大头鱼”太极图,均不符合卦爻位数阴阳变化的精确度量,唯有小头鱼太极图才与阴阳变化度数严格对应。

图4图5

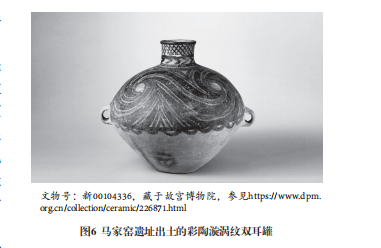

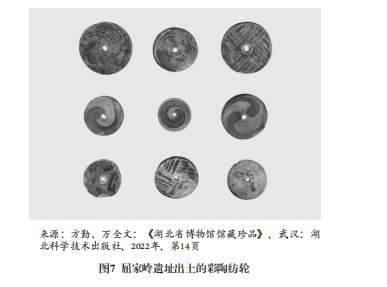

综上所述,精准的阴阳鱼太极图是对邵雍先天八卦(先天六十四卦)的形象解释,就目前文献看,最早出现于南宋时期。但这并不是否定更早时期有类似太极图的图式出现。考古学证据显示,表示对称、交合的图式在中华文明史早期已经出现。比如距今约5000年前的甘肃马家窑遗址出土的彩陶漩涡纹双耳罐(见图6),尤其是同时期湖北屈家岭遗址出土的陶纺轮图案(见图7),与黑白鱼太极图的图形已较为接近,反映出原始先民有关阴阳同体相对、阴阳互纠转化等思想观念的初步形成。但这些图式毕竟不是解释先天易卦的精准太极图,唯有精准太极图(见图8),才是中华文明“阴阳中和”精神标识的完美表达图式。

图6

图7

图8

太极图对中华文明整体特征的形象诠释。太极图是易学文化的代表性符号,是易学象数思维方式的集中呈现,是对《周易》“阴阳中和”思想的集中诠释。《周易》象数思维方式是中华思维方式的元点和代表,决定了中华民族特有的行为方式、价值观念、审美意识及风俗习惯。[55]

太极图还形象解读了儒道佛三家基本思想,尤其准确反映了儒释道三家的“中和”本质,三家皆可在太极图上找到自己的位置:白鱼为儒家、黑鱼为道家、外圆为佛家——儒家偏阳刚,道家偏阴柔,佛家强调空性。同时,三家又共融于两只“鱼眼”和S曲线上,两只“鱼眼”和S曲线均蕴含“中”的意涵——黑鱼眼是阳中含阴的离卦,白鱼眼是阴中含阳的坎卦,表明三家(尤其是儒家和道家)是互藏互感的阴阳关系,非截然对立的矛盾关系;S曲线居于中间,体现三家皆崇尚中道。儒家站在阳刚立场上讲“不偏之谓中,不易之谓庸”,[56]道家站在阴柔立场上讲“万物负阴而抱阳,中气以为和”,[57]佛家站在空性立场上讲“八不中道”。三家也都讲“和”:儒家是仁和,道家是柔和,佛家是圆和。儒道佛三家你中有我、我中有你,共同构成中华文明“阴阳中和”的基本内核。

同时,太极图也是对中华优秀传统文化哲学观念的形象诠释。首先,诠释天人合一、保合太和的整体观念。太极图的阴阳双鱼互纠结构,代表天与人是阴阳交互的“太和”整体,天为阳,人为阴,天道主管人道,人道顺应天道。“太和”作为中华文明的价值核心与思维特质,本质上是整体性与和谐性的统一表达,太极图阴阳“鱼”的交互和谐性从属于大圆的整体性,阴阳的动态平衡从属于整体统摄。其次,诠释相反相成、循环往复的变易观念。太极图黑白双“鱼”,表明阴阳二气的相摩相荡,构成阴盛阳衰、阳盛阴衰的循环运动模式,S曲线的轨迹精准表达天地万物阴阳对称、物极必反、“反者道之动”[58]的运动变化规律。再次,诠释动态功能、取象运数的思维观念。太极图是易学象数思维的完美图式,也是认知宇宙生命的精准模型。从这一功能模型入手,可以对万事万物作动态的分类及照推,取象比类或取类比象的思维方式,激活中国人的直觉思维、悟性思维和灵感思维,造就中华民族强大的思辨能力、领悟能力以及想象力和创造力;但由于其不重静态结构分析,往往失于模糊、粗略,好在太极图对这一缺陷有所弥补——其八个方位各为45°,相对方位阴阳比例完全相等,S曲线精准反映宇宙时空运动规律。

太极图是一个完美而精准的阴阳“易道”模型,既是对“阴阳相薄”“刚柔相推”宇宙规律的镜像投射,也是对“真、善、美”价值理想的形象诠释,从而将中华文明“阴阳中和”的精神理念以图像形式凝固下来。

太极图与传统科技文化的紧密关联。太极图是时空同构的宇宙模型。“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”[59]太极图精准反映天文与人文、天道与人道的运动变化规律。

先看天文历法。太极图阴阳鱼曲线精准表达年周期、月周期、日周期阴阳消长的数量。在一年二十四节气阴阳变化中,太极图最下方为坤卦阴气最盛处,对应冬至黑夜最长;最上方为乾卦阳气最盛处,对应夏至白昼最长;左右两边分别为离卦和坎卦,黑白比例相等、阴阳相衡,分别对应春分秋分的昼夜均分。在一天十二时辰昼夜交替节律中,太极图最下方是子时阴极,最上方是午时阳极,左右两边分别对应卯时和酉时(日出月升之时),阴阳各半。在一个月的月相变化中,太极图最下方是三十晦日月全隐,最上方是十五望日月正圆,左右两边分别对应初七初八上弦月和廿二廿三下弦月,表示月半之态。太极图的S曲线,则精准描绘从冬至经春分到夏至、再从夏至经秋分到冬至的年周期运动,以及一天十二时辰的阴阳变化、一个月晦朔弦望的月相变化轨迹。此外,太极图还揭示万物阴阳变化规律,如潮起潮落、花开花谢、水涨水枯等。

再看人体生命变化。太极图的阴阳流转与人体气机运行存在同构关系。以人体生命三宝“精—气—神”为例,“精”为阴,居黑鱼位置;“神”为阳,居白鱼位置;“气”是精与神的中介,居于黑白之间。“精气神”三位一体结构,内丹修炼“炼精化气—炼气化神—炼神还虚”的三阶次第,具象化为太极图顺时针从黑鱼到白鱼的过程。在当代社会,中医是最能反映中国文化价值观和思维方式,并融入百姓日常生活的文化形态。与儒道佛三家相比,中医最全面地传承发展“阴阳中和”的文化精髓,讲求“法于阴阳,和于术数”[60]“阴平阳秘,精神乃治”[61]。明代医学家张景岳以太极图阐释中医生理、病理及辨证施治,在《类经图翼》中将“太极图论”列为全书之冠,太极之学实为“理气阴阳之学”,[62]是中医的“第一要义”。他诠释太极图含三为一:“夫一者,太极也;二者,阴阳也;三者,阴阳之交也。阴阳交而万物生矣。”[63]此处“三”,实则为太极图中阴阳相交的S曲线结构——若阴阳中和平衡,人体便处于正常健康的状态;反之,阴阳失和失衡,则会出现病态。太极图即人体生命的自稳调节系统。

太极图也启迪新安医学“固本培元派”的形成。新安医家、明代四大名医之一的汪机提出“调补气血,固本培元”的治疗思想。[64]他突破朱丹溪“阳常有余”说,通过调整参术芪配伍比例,构建起营卫阴阳本于一气的诊疗观。其再传弟子孙一奎在《医旨绪余》中,依周敦颐太极图分析人体“太极”,首次提出“命门动气”说,认为命门就是肾间动气,即太极,“此中间动气即太极也”,[65]此处“太极”便是生命原动力。实际上,人体藏象系统与太极图的空间对应也体现了取象思维特质。心属火,对应阳鱼至高点;肾属水,对应阴鱼最低点;肝木升发,位居左少阳位;肺金肃降,对应右少阴位;脾胃中土,斡旋于中央。中医五脏是生命的五大功能系统,而非西医描述的解剖实体。《黄帝内经》创立的中医五脏学说,其五脏方位与后天八卦的五行方位、先天八卦的阴阳方位均相同,五脏的功能结构和升降出入的气机变化,皆可用太极图形象表达。

此外,中华传统武术也以太极思想为圭臬,践行太极图“阴阳中和”的核心精神。以太极拳为例,其拳法体系从套路设计、功法训练到推手实践,处处体现对阴阳法则的深刻理解与灵活运用,并通过系统性的身心修炼,最终指向对中庸中和的境界追求。以技击为核心内容、以身心练习为基本手段的中华武术,是中华民族传承至今的个人防卫实践活动,其本质特征始终牢牢锚定“防卫性”这一文化内核。其技术体系的构建亦如太极图的阴阳双鱼,并非冲突对立,而是围绕“止戈为武”的理念,将攻防技巧转化为修身养性、抵御侵害的实践智慧。因此,挖掘武术的防卫性文化特色,无疑可从实践层面证明中国文化的防卫型特色,而武术技术及其技击理念的传播则能最为直接地反映中国从来就不是一个好斗的国家。[66]这种武术精神,恰是中华文明“阴阳中和”价值取向在身体实践层面的生动诠释。

太极图对构建人类命运共同体的启示

习近平主席在韩国国立首尔大学演讲时指出:“中国太极文化由来已久,韩国国旗是太极旗,我们最能领会阴阳相生、刚柔并济的古老哲理。如果说政治、经济、安全合作是推动国家关系发展的刚力,那么人文交流则是民众加强感情、沟通心灵的柔力。只有使两种力量交汇融通,才能更好推动各国以诚相待、相即相容。”[67]不同文明的交流互鉴,如同太极中的刚柔两翼,既需依托政治经济等领域实质性合作的“刚力”筑牢根基,也需借助多层次人文交流的“柔力”架起桥梁,二者协同发力,方能推动国际关系向着和谐共进的方向发展。

太极图及其文化以包容互鉴的东方智慧,诠释人类命运共同体的美好愿景。不同文明亦如同太极图中的阴阳双鱼:存在差异但并非完全对立,在碰撞中调和,在交融中新生,守护文明多样性的底色,于动态平衡中寻求和谐共生之道。与中华文化太极图思维不同,西方文化属矛盾图思维。矛盾图为圆中间一道直线,半白半黑,非黑即白、非白即黑,排斥中间,这正是亚里士多德所谓的“矛盾律”“排中律”,体现的是一种对抗性认知模式与“零和思维”,易导致对立阵营争斗不息甚至战争不断。而太极图承载的“阴阳中和”思维是合作性认知模式与“正和思维”,不“排中”而“尚中”,相对立的双方是“你中有我、我中有你”的有机组成,恰似黑鱼含白睛、白鱼含黑睛,共同构成完整完美的图式。

“阴阳中和”思想反映了“和平、发展、公平、正义、民主、自由”的全人类共同价值。各美其美、美人之美、美美与共、天下大同,自立自强而不自大,交流互鉴而不迷失自己,正是自信与包容的中国式现代化文化气象的生动写照。[68]尽管不同文明之间偶有冲突,但始终以共处一个世界、共属一个统一整体为基础和前提。正如太极图最外圈的大圆,部分嵌套于整体之中,自身又构成小整体,而小整体从属于大整体。太极图蕴含的深刻哲学思维,为构建人类命运共同体提供了中国智慧,是中华文明精神内核的直观呈现。

(山东大学儒学高等研究院中国哲学专业博士生姚凯文对本文亦有贡献)

注释

[1]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,《人民日报》,2022年10月26日,第1版。

[2]习近平:《必须坚持守正创新》,《求是》,2024年第23期。

[3]《党的二十大报告关键词》,北京:党建读物出版社,2022年,第132页。

[4]张其成:《易道:中华文化主干》,北京:中国书店,1999年。

[5]张其成:《一阴一阳之谓道:易传精讲》,北京:天地出版社,2023年,第67页。

[6][7][8][9][10][11][12][29][30][31][44][49][59]王弼:《周易注》,楼宇烈校释,北京:中华书局,2011年,第343~344、355、376、345、3、17、341、309、320、3、357~358、345、121页。

[13]唐君毅:《中国哲学原论·原道篇(一)》,北京:九州出版社,2021年,第35页。

[14][15][18][19][20][21][23][36][37][38][43]朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年,第18、193、88、110、20、20、18、147、18、18、5页。

[16]《清华大学藏战国竹简(壹)》,清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编,上海:中西书局,2010年,第143页。

[17][32]王先谦:《尚书孔传参正》,北京:中华书局,2011年,第152~153、16页。

[22]王通:《中说校注》,张沛校注,北京:中华书局,2013年,第2页。

[24][25][39][57][58]陈鼓应:《老子注译及评介》,北京:中华书局,2009年,第396、74、225、396、217页。

[26][40]陈鼓应:《庄子今注今译》,北京:中华书局,2009年,第62、367页。

[27]《杂阿含经》卷十,《大正藏》第2册,第67页。

[28]《中论》卷一,《大正藏》第30册,第1页。

[33]周振甫:《诗经译注》,北京:中华书局,2010年,第509页。

[34]左丘明:《国语集解》,徐元诰集解,王树民、沈长云点校,北京:中华书局,2002年,第470页。

[35]《晏子春秋校注》,张纯一校注,北京:中华书局,2014年,第328页。

[41]《楞伽经玄义》卷一,《续藏经》第17册,第481页。

[42]习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话》,《求是》,2024年第20期。

[45]班固:《汉书今注》,王继如主编,南京:凤凰出版社,第496页。

[46][48]蔡清:《易经蒙引》,刘建萍等点校,北京:商务印书馆,2017年,第637、637页。

[47]黄宗羲:《易学象数论(外二种)》,郑万耕点校,北京:中华书局,2010年,第455页。

[50]姚凯文、张其成:《心为太极的生生旨归:邵雍先天易学的生命哲学探赜》,《河南理工大学学报(社会科学版)》,2025年第3期。

[51]张其成:《阴阳鱼太极图源流考——兼与郭彧先生商榷》,《周易研究》,1997年第1期。

[52]邵雍:《邵雍全集(三)》,郭彧、于天宝点校,上海古籍出版社,2021年,第862页。

[53]黄士毅:《朱子语类汇校》,徐时仪、杨艳汇校,上海古籍出版社,2014年,第1663页。

[54]胡渭:《易图明辨》,郑万耕点校,北京:中华书局,2008年,第82页。

[55]张其成:《易学象数思维与中华文化走向——对“易道”内核的探讨之一》,《哲学研究》,1996年第3期。

[56]程颢、程颐:《二程集》,王孝鱼点校,北京:中华书局,2006年,第100页。

[60][61]《黄帝内经素问》,北京:人民卫生出版社,2012年,第2、14页。

[62][63]张景岳:《类经图翼》,太原:山西科学技术出版社,2023年,第3、34页。

[64]张其成:《固本培元壮筋续骨》,《光明日报》,2017年5月11日,第2版。

[65]孙一奎:《医旨绪余》,张玉才、许霞校注,北京:中国中医药出版社,2009年,第5页。

[66]杨建营、杨建英、郭远巧:《国家形象视角下的武术国际化推广研究》,《山东体育学院学报》,2011年第1期。

[67]习近平:《共创中韩合作未来 同襄亚洲振兴繁荣——在韩国国立首尔大学的演讲》,《人民日报》,2014年7月5日,第2版。

[68]王博:《在坚持“两个结合”中开创人类文明新形态》,《国家治理》,2025年第7期。

责 编∕张 贝 美 编∕周群英

The Core and Schema of the Spiritual Symbol of Chinese Civilization

Zhang Qicheng

Abstract: The spiritual symbol of Chinese civilization embodies the cultural characteristics of the Chinese nation, whose core can be condensed into "Yin-Yang Zhong (the Mean) and He (Harmony)", and the "Taiji Diagram" is an accurate and vivid schematic representation of this core. From the perspective of the mainstay of Chinese culture, the theory of "Yi Studies as the mainstay" holds that the "Dao of the Yi" is the "Dao of Heaven", whose connotation lies in "Yin and Yang in unity". "Yin and Yang" are not contradictory, but exist in a relationship of relative dependence, mutual inclusion and mutual interaction, reflecting the Chinese nation's way of thinking characterized by holistic inclusiveness, mediation and balance. Confucianism advocates yang (vigor and firmness) while Taoism advocates yin (gentleness and softness), and the two form a Yin-Yang complementary relationship. From the perspective of the shared values of Confucianism, Buddhism and Taoism, "Zhong" (the Mean) and "He" (Harmony) are the spiritual core that runs through the three schools: Confucianism advocates the mean and benevolence, Taoism advocates the moderate qi (vital energy) and gentleness, and Buddhism advocates the middle way and perfect harmony. Thus, "Zhong and He" has become the core value of the Chinese nation. "Yin-Yang Zhong and He" is highly consistent with the core of socialist core values, realizing the contemporary transformation of traditional wisdom. As a perfect schema for interpreting the thought of "Yin-Yang Zhong and He", the Taiji Diagram formed an accurate structure in the Song Dynasty, with two small-headed fish (one black and one white) intertwined. The black and white fish symbolize the waxing and waning and transformation of Yin and Yang; the S-curve and the "fish eyes" (the small dots of opposite color in each fish) embody the concept of "the Middle Way" and the relationship of mutual inclusion, vividly reflecting the differences and integration of the thoughts of Confucianism, Buddhism and Taoism. The Taiji Diagram not only interprets the holistic concept of "harmony between man and nature", the concept of change featuring reverse circulation, and the approach of "image-based and numerologically-informed thinking" in Chinese civilization, but also is closely connected with traditional scientific and technological cultures such as astronomy, calendar, traditional Chinese medicine and martial arts. More importantly, the "thinking of centrality and harmony" contained in it provides Oriental wisdom for the construction of a community with a shared future for mankind, and becomes an intuitive icon of the spiritual core of Chinese civilization.

Keywords: Yin-Yang Zhong (the Mean) and He (Harmony), Zhongzheng (Righteousness and the Mean), Hehe (Unity and Harmony), Taiji Diagram, spiritual symbol of Chinese civilization