【摘要】构建中华文明标识体系有利于提升国家软实力,有助于推进中国式现代化的高质量发展和高水平国际传播,可以在国际化“符号竞争”中彰显文明意蕴、凸显中华民族的自我识别性、保存民族集体记忆。为此,在推进中国式现代化进程中,应以中西古今节点为时空坐标,统筹各民族的共同性和差异性,并解决一些易混淆的问题和错误认知;有必要构建包括物质文明标识体系、精神文明标识体系、政治文明标识体系、社会文明标识体系和生态文明标识体系在内的中华文明标识体系。中华文明精神标识的有效传承,将为以中国式现代化推动中华民族伟大复兴输送源源不竭的精神食粮,应坚持创造性转化、创新性发展。中华文明标识体系在海外传播应有所侧重,发挥新媒体传播的优势,结合政治外交,融入经济贸易,同时加强文化交流。

【关键词】中国式现代化 中华文明 标识体系 理论逻辑 实践进路

【中图分类号】G122/D61 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.17.003

【作者简介】张冠梓,中国社会科学院中国式现代化研究院院长、党委副书记、研究员,中国法律史学会常务理事、中国民族史学会理事。研究方向为中国式现代化研究、中国传统法律文化、中国少数民族法制史、法律人类学与法律社会学、海外中国学,主要著作有《论法的成长——来自中国南方山地法律民族志的诠释》、《中国少数民族传统法律文献汇编》、《法律人类学:名家与名著》(主编)、《多向度的法—与当代法律人类学家对话》(主编)等。

在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的历史进程中,凝练鲜明的中华文明标识、构建系统的中华文明标识体系,不仅是增强中华民族文化自信、巩固文化主体性、凝聚民族精神力量的内在要求,也是向世界清晰展示中华文明独特魅力、促进文明交流互鉴的战略需要,同时是赓续中华文脉、为世界贡献中国智慧的时代要求。习近平总书记提出,“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”。[1]党的二十届三中全会提出,“构建中华文明标识体系”。[2]中华文明标识体系是与中华民族内外部形象“正相关”的概念。一方面,它是中华民族在长期历史实践中形成的对本民族文化的认同,构成在推进中国式现代化进程中中华文明自我认知的心理和情感基础;另一方面,其蕴含的深厚历史传统和思想价值是中华民族树立国际形象的文化底蕴,是中华文明价值理念和精神文化的集中体现。

中华文明标识体系作为一个新概念,近年来受到社会越来越广泛的关注,但学界尚未对其进行深入研究,也鲜见其明确界定和系统性讨论。客观来说,符号和标识体系等都是具体的存在,但其形成是一个从具体的中华文明历史实践到抽象的价值描述,再到形成具象的符号、标识的过程。需要从学术上梳理考古学、历史学、民族学、社会学、传播学等相关人文社科成果,以及我国社会历史发展实践的经验成果,进而研究形成规律性认识,提炼出能够代表中华文明的符号和标识体系。加强对中华文明标识体系的研究,有助于用马克思主义激活中华传统文化的优秀因子并赋予其新的时代内涵,有助于深刻认识中华文明具有的五大突出特性,在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。[3]

构建中华文明标识体系的基本原则

中华文明标识体系的构建,绝非符号的简单堆砌,而是在中国式现代化的宏大历史进程中,对中华文明核心价值与精神脉络进行系统提炼与时代升华。确立科学的构建原则是其首要,是确保标识体系具有深厚历史根基、鲜明时代特征、广泛民族认同和国际辨识度的根本保障。基本原则须承载深刻把握文明传承的内在规律与现代化发展的时代需求,以清晰的时空坐标锚定文明方位,以共同体意识统领多元一体格局,并通过辨析纠偏筑牢思想根基,为中华文明标识体系的构建廓清迷雾、指明方向。

以中西古今的节点为时空坐标。中华文明标识体系既是我国不同地区和不同民族“自视”和“他视”的共同结果,也是在国际上与不同民族国家“自视”和“他视”的共同结果。当今时代,是一个不同文化群体互为“他者”和互为“镜像”的时代,需要在自我中建构,也需要在“他者”的“镜像”中理解、认识和表达自己。过去很长一段时间,我们认为现代化和全球化就是西方化,事实上全球化和多元化是同步进行的,即全球化发展得越快,多元化的民族文化和地方性文化复兴就越显著和迫切。在这种情况下,我们既要在中华文明的传统根基上挖掘、分析不同时期的文化特色和符号系统,对蕴含深厚哲学思想、精神信仰和审美情感的文化符号进行筛选、建构,又要创立新的中华文化符号,塑造新的中华文明标识体系。这就意味着我们要以中西古今的时空节点为坐标,提炼、选择构建中华民族形象标识,要站在新的历史起点,探索并回答在悠久历史中创造的中华文明符号和文明标识体系,如何有效进入新时代的文化场域。

统筹各民族的共同性和差异性。符号和标识具有深刻的文化意蕴,构建中华文明标识体系要以共同历史记忆和文化认同为基础,凝练中华民族共同体的符号特征,从而构筑各民族共有的精神家园,铸牢中华民族共同体意识。具体而言,在坚持中华民族整体性的基础上,尊重56个民族在历史传统、风俗习惯、语言文化等方面的多样性特征,着力强化各民族共享的中华文化基因;通过构建互嵌式社会结构、促进交往交流交融,使“各美其美”的民族特色与“美美与共”的中华文明精神标识有机统一;积极整合珍贵的文化多样性资源,不断夯实各民族交往交流交融的文化基础;坚持尊重民族差异,但不强化差异和消融共性,引导各民族始终把中华民族共同利益放在首位,认同、传承、发展中华文明标识体系;通过发掘各民族优秀文化所具有的特点,深入各民族的生产生活实践,提炼优秀文化尤其是反映各民族交往交流交融的标识、符号和形象,充分发挥文化符号的效能,达成与中华文明标识之间的有效衔接,实现共生共融。寻绎学术史不难发现,“大一统”“五方之民”“华夷一家”等共同体观念始终是中国传统思想及其知识系统生产的主线。在这种整体论的统摄中,各个民族和地区及至边疆边远之地的叙述,与中心话语胼手胝足、共同表述多元一体的中华民族和中华文明。仅以文学而论,北方的粗犷、南方的温婉、西部的苍凉、中原的厚重等,交融汇聚、和合共生,构成外部特征明晰、内部多元互补的中国文学共同体,以汉族文学为主体、各民族文学交相辉映的中国文学表述,一直占据中华民族文学公共话语空间。[4]

澄清几个易混淆的问题和错误认知。其一,不能将中华文明标识与各民族的文化符号相混淆。比如某些民族独属的宗教符号不应被视同为中华文明标识,因为后者才是中华民族成员普遍认同和共享的价值观、信仰。将各民族、各区域的文化符号与中华文明标识混为一谈,不仅不能增进共同性,反而会消解共同性。其二,不能将中华文明标识与区域文化符号相混淆。比如当前中华地理符号和地理视觉形象构建,首先要解决的是“价值取向”问题,即以铸牢中华民族共同体意识为取向,突出符号“共享性”,而不是与某些区域地理符号相混淆。其三,不能将不符合条件的符号、形象视为中华文明标识。如某种符号、形象不具有历时性、延续性,只是某个或某几个特定时代的符号、形象,就不属于中华文明标识范畴。其四,不能将“主流意识形态”和“概念泛指”相混淆。中华文明标识构建属于主流意识形态范畴,不是泛指的标识选择和形象树立,同符号学、形象学研究的内容有本质区别。其五,提炼中华文明标识体系的领域不容混淆。提炼、择取中华文明标识体系,需要选对领域,如祖国大好河山、中华优秀传统文化和辉煌发展历程等,不是任何领域都可以成为择取对象。

构建中华文明标识体系的主要内容

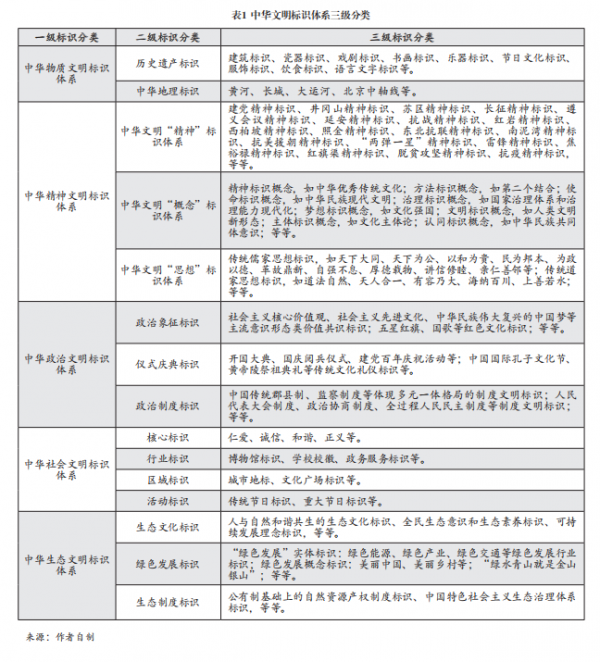

文明之为文明,在于其能够以清晰的符号向世界昭示“我是谁”。中华民族五千多年延绵不断的文明史,沉淀了丰厚的物质、精神、政治、社会与生态资源,其精华共同构成一套可感、可知、可行、可传的符号谱系(见表1)。中华文明标识体系的主要内容,是对中华文明五大突出特性的系统性、具象化呈现,也是标识体系发挥价值效能的核心载体。从物质文明的“形”,到精神文明的“核”,从政治文明的制度彰显,到社会文明的民生温度,再到生态文明的永续追求。深入梳理和清晰界定这五个维度下标识的内涵与外延,不仅是对中华文明丰富内涵的结构性呈现,更为标识体系的提炼、阐释与传播奠定坚实的学理基础。

表1

中华物质文明标识体系。在物质文明方面,标识体系是中华文明的符号化、外延式呈现,重在“形”。历史物质遗产、中华地理等都是中华物质文明标识的重要来源,共同构成中华物质文明标识体系,并以精湛工艺、恢宏气象、美学意境激发跨越国界的共鸣,让国内外民众感受中华物质文明瑰宝的魅力。一是历史遗产标识。历史记忆符号能通过对历史场景的重现,对共同经历、共同记忆的唤醒,不断强化共同体成员“你中有我、我中有你”的价值理念,使共同体成员坚定“同呼吸、共命运、心连心”的信念,为实现中华民族伟大复兴携手奋斗,画出最大同心圆、书写最大公约数。其包括建筑标识、瓷器标识、戏剧标识、书画标识、乐器标识、节日文化标识、服饰标识等。二是中华地理标识。当某一地理空间被赋予特定的社会文化意义,其就转化为一种地理符号,其不但是空间标识,更是重要的物质文明标识。如黄河是中华民族自强不息精神的象征,长城象征着中华民族不屈不挠的精神,大运河、北京中轴线等都已成为中华地理标识的典型符号。从物质文化层面看,如何制定标准筛选出最能代表中华文明独特性的物质遗产,如何避免“以物代文”而忽视物质文化遗产背后的制度与精神内涵,如何让传统物质文化(如长城、京杭大运河、文物等)在现代语境中焕发活力,哪些物质文化符号在国际上已被广泛接受、哪些仍被误读,如何弥合认知鸿沟等,均是迫切需要厘清的问题。[5]

中华精神文明标识体系。在精神文明方面,标识体系是语言文字、经史子集等中华优秀传统文化鲜明呈现的人文精神、思想观念和道德规范,蕴含着中华文明的宇宙观、天下观、社会观、道德观等。其一,中华文明“精神”标识体系。在中华民族的长期奋斗过程中,始终流传着盘古开天、女娲补天、夸父逐日、愚公移山等经典神话故事,跨越千年,集中彰显为中华民族的伟大创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神。自中国共产党成立以来,在党的坚强领导下,中华民族孕育形成了伟大建党精神、井冈山精神、长征精神、南泥湾精神、雷锋精神、红旗渠精神、脱贫攻坚精神等一系列伟大精神。其二,中华文明“概念”标识体系。汉字构成一定的概念标识,为解读中国实践、构建中国理论提供具有中国特色的话语支撑、体系基础及范式依据,是国家形象塑造、意识形态宣传、道义规则制定的关键载体。概念标识可分为精神标识概念、方法标识概念、使命标识概念、治理标识概念、梦想标识概念、文明标识概念、主体标识概念和认同标识概念等。其三,中华文明“思想”标识体系。其中,既包括有形的、可感的实物形象,如长江黄河、秦砖汉瓦;又包含抽象的文化观念,如阴阳八卦、儒家思想、道家思想、程朱理学、天人合一等。

中华政治文明标识体系。中华政治文明标识体系是指中国社会的政治制度、政治文化和政治行为的总体水平和发展阶段的标识及象征,反映社会的政治发展程度、政治规范和价值观、以及民众的政治参与和权利保障状况等。其一,政治象征标识。其包括社会主义核心价值观、中华民族伟大复兴的中国梦等主流意识形态类价值共识符号,凝聚国家发展的核心理念;也包括五星红旗、国歌等红色文化标识,其作为中华政治文明标识的重要组成部分,以独特的象征、塑造、黏合与传播功能,以及深层意蕴,彰显中国特色社会主义政治发展道路的时代价值与蓬勃生命力。其二,仪式庆典标识。其通过特定人物、程序、礼节、器物等符号元素,表达、传递集体意识和共同意识,如开国大典、国庆阅兵仪式、建党百年庆祝活动等。其三,政治制度标识。中国在五千多年文明史中形成了诸如郡县制度、监察制度等[6]制度文明。这些制度深植于多元一体格局,在世界文明史中具有鲜明的独创性。当代中国,“中华文明的包容性,从根本上决定了中华民族交往交流交融的历史取向,决定了中国各宗教信仰多元并存的和谐格局,决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀”。[7]这种包容性在社会主义条件下被进一步激发,集中体现为我们党开创的人民代表大会制度、领导的多党合作和政治协商制度等。

中华社会文明标识体系。社会文明是社会领域的进步状态和结果。社会文明体系是一个社会中各种社会制度、社会规范、社会文化和社会行为的总和,反映该社会的发展水平和文明程度。社会文明标识是中华文明标识体系的重要组成部分,反映出生产力水平提高后,人们的物质需求得到一定程度的满足,人们的道德水准和思想观念有所提高,人们的政治权利及社会保障等获得制度保护,人们的受教育程度、健康水平、社会参与度以及获得感、幸福感、安全感等都有所提高,人们处于人与自然和谐共生的可持续发展状态之中等。其一,核心标识,包括理念标识,如仁爱、诚信、和谐、正义等,形象标识如龙凤、长城、汉字、太极等。其二,行业标识,包括文化教育领域的博物馆标识、学校校徽,公共服务领域的政务服务、医疗卫生、交通出行等的标识规范,商业领域指向具有中华优秀传统文化特色的商业标识。其三,区域标识,如城市标识的城市地标、文化广场标识,乡村标识的村口标识、乡村文化活动中心标识等。其四,活动标识,如传统节日标识、重大文化活动标识等。

中华生态文明标识体系。人类社会发展史,归根结底是一部人类与自然、生态与文明的关系史。中华生态文明标识体系包括生态文化、生态制度、生态生产生活方式和生态环境质量等方面。其一,生态文化标识。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央持续深化对生态与文明关系的认识,把生态文明建设确立为“千年大计”,在倡导生态意识和生态价值观,树立尊重自然、顺应自然的理念下,推动形成人与自然和谐共生的生态文化标识。其二,绿色发展标识。其主要内容是推动绿色低碳发展、发展循环经济和可再生能源。比如,绿色能源、绿色产业、绿色交通等是绿色发展行业标识;美丽中国、美丽乡村等是绿色发展实体标识;“绿水青山就是金山银山”等是绿色发展概念标识。其三,生态制度标识。总结提炼中国生态治理的经验并上升为生态文明制度体系,可以为世界其他国家解决环境问题贡献中国智慧,使发展中国家搭上中国的“绿色快车”,为推动世界绿色发展、维护全球生态安全作出积极贡献。

构建中华文明标识体系的实践进路

标识的价值不仅在于被创造,更在于被看见、被理解、被共享。置身数字浪潮与全球叙事竞争新态势,构建完善的中华文明标识体系,服务于国家发展大局与文化传播战略,要求我们积极探索科学可行的实践路径,推动标识体系从理论建构走向生动实践。中华文明标识体系的生命力在于有效的传承弘扬与广泛的国际认同,其构建既须破解跨文化传播中的认知壁垒,避免意识形态差异与文化习惯不同导致的误读;又须激活新媒体传播优势,依托技术赋能拓宽传播场景;同时要融入政治外交、经济贸易与文化交流等实践,让标识体系从“静态符号”变为“动态载体”。

中华文明标识体系在海外传播应有所侧重。一个国家的符号生产能力与符号传播能力,在一定程度上反映了该国的国力指数、形象指数、文化创造力指数以及国际政治传播力指数。中华文明“走出去”,其中很重要的一点是将文化符号融入受众熟悉的艺术表现形式,引导受众从艺术体验自然过渡到文化理解。

第一,结合海外国家的历史文化背景进行传播。首先,结合海外国家受众需求进行传播。针对不同地区受众,应深入调研其文化心理与认知习惯,优先在与中华文化共鸣较强的群体中深化传播,实现精准施策。其次,加大中华文明标识体系对外传播力度。近些年来,孔子学院、欢乐春节、中国旅游年、文化交流年、熊猫外交等中华文明标识在海外逐步“获客”,中国“新四大发明”的扫码支付、共享单车、网购和高铁也具有同样特征,应将这些作为中华文明标识的代表,加大宣传力度。再次,根据知名度和喜爱度实施外宣策略。如春节、高铁、兵马俑等中华文明标识在国外广受民众喜欢,但还有扩大其知名度的空间,在外宣中宜实施重点扩大知名度和喜爱度的策略。又次,充分发挥华裔在海外对中华文明标识体系的二级传播作用。如华裔美国人是中华文明标识体系推广传播的重要中介。对汉语、中餐、中华医药、春节、功夫等的调查结果显示,华裔美国人对这些文化符号的认知、态度、行为都高于或好于非华裔美国人。

第二,兼顾外国受众的精神和审美需求。一方面,在塑造中华文明标识体系的过程中有效运用文化符号和标识,既要着力打造富含中华文化意蕴的标识形象,也要兼顾世界各族人民的文化心理和审美需求,这样才便于受众从审美认知、艺术体验自然地过渡到文化理解和价值认同,进而实现潜移默化地传播中国文化和中华文明的目的。可以借鉴国际时尚品牌传播的经验,运用中华优秀传统文化中的历史遗存符号,对中华文明标识进行“翻转腾挪”的审美再创造,而后形成“原创”品牌效应。另一方面,要引起外国受众的共情。共情,本质上是一个将心比心、推己及人的情感共鸣过程,而文化符号和文明标识恰可以依托生活中的共情场景,具象化展现中国特性,使外国受众产生情感共鸣,进而对陌生的中国文化建立起共识,助力中华文化形象建构。比如,李子柒的系列短视频,以中国传统美食文化为主题,以服饰、器物、食材等元素展现不同的生活状态,使人心生向往,引发了外国观众共情,拉近了他们同中国文化的距离,使中国的民俗文化、美食文化以一种日常方式在国外的网络平台得到有效传播。

第三,借鉴中华文化历史传播的经验。历史上中华文化的对外传播,是以中国特有的文化符号在不同的历史时期通过不同形式向外部世界逐步推送和展开的,诸如丝绸、瓷器、茶叶,造纸术、印刷术、火药、指南针等,这些极具浓郁中国元素的中华文化符号跨出国门、走向世界,为人类文明的发展进步和世界文化的精彩纷呈作出重要贡献。如西汉张骞出使西域,其后一条通往中亚和西亚的通道被迅速打开,这就是著名的“丝绸之路”。在唐代,各国使团将中国的典章制度、文学和科学技术带回本国,发扬光大。在元明时期的“东学西传”中,中国的传统文化陆续传入欧洲之后,“17~18世纪,西方社会文化生活中流行着的一种泛中国崇拜的思潮——‘中国潮’(Chinoiserie),它既指一般意义上西方人对中国事物的热情,又特指艺术生活中对所谓的‘中国风格’的追慕与模范”。[8]从16至18世纪欧洲思想家对中国的高度评价中可知,中国传统文化在当时欧洲产生的影响绝非只是停留在欧洲社会的浅表层面,而是已经渗透到了欧洲人的精神世界。因此,中华文明标识体系的海外推广,必须全面挖掘和深度借鉴“东学西传”的历史经验。

第四,以全球文明视野提升中国形象的海外能见度。随着对外交流的日益频繁,中华文明标识体系需要同步谋划国际化传播策略,既要保持民族定力,不刻意迎合西方文化符号体系的固定标准,也要参照西方文化符号的表现形式及特征,找准弥合中西差异的切入点。一方面,要有全局性国际视野,清醒认识到跨文化传播的艰巨性与迫切性,避免跨文化交流可能造成的冲突与误解,讲好现代中国故事;另一方面,要认识到中华文明标识在国际传播过程中存在着一些制约因素,如意识形态和文化习惯差异、可能遭遇外国媒体偏见和扭曲报道等。同时,展示具有丰富精神内涵和核心价值的东方元素。中华文明标识体系的形象输出既要摆脱狭隘的民族主义,也要冲破西化藩篱,传播认同度高、可及性高、立己达人的东方元素,尊重国际传播、跨文化交流的规律。比如,形象、符号、标识的塑造与传播需在文化自觉的基础上,考虑国际审美的差异性,让他国民众了解、接受新时代的中国形象,以符号、形象的传播,助推中国在当今世界的多元对话,提升话语权。

发挥新媒体传播中华文明标识体系的优势。在中华文明标识体系推广过程中,除了需要明确政治方向,突出主流媒体传播的主体地位外,还要充分发挥新媒体传播的优势。随着文化符号数量越来越多,传播的表现形态越来越复杂,传统传播形式可能力有不逮。所幸信息化和新媒体为不同类型文化符号的传播提供契机,使其能够以更多样的形式出现在人们的视野之中,并使之更符合当代人的信息接受习惯。

第一,运用新媒体进行中华文明标识体系传播的基本指向。自古以来,文化及其传播在社会生活中一直发挥着重要的桥梁和纽带作用。随着社会生活的多重变化,文化传播在技术迁移中不断变换场域。符号是文化传播的构成要素,也是文化传播的重要内容,更是文化传播的先决性条件,任何类型的文化生产与文化传播都需要借助人们所创造的各种符号来完成。时至今日,以微信、微博、抖音等为代表的社交媒体正以超乎人们想象的速度成为社会文化传播最普遍、最重要的平台和载体。社交媒体全面嵌入社会文化生活的各个方面,为中华文明标识体系传播和中华文化传承注入新动力。借助社交媒体向各族人民传递共有、共享的中华文明标识体系,可以推动各族人民在中华民族伟大复兴的历史征程中建设中华民族共有精神家园;借助社交媒体树立和突出共有、共享的中华文化符号,切实铸牢中华民族共同体意识,可以为党和国家兴旺发达、长治久安提供重要思想保障。

第二,用好新媒体时代中华文明标识体系推广的成功经验。在日常生活中,人们真实地感受到社交媒体在中华文明标识体系传播中的强劲势头。其一,传播推广传统节日和民俗标识等。在中华传统节日里,民俗活动与节日氛围可通过短视频、直播等进行生动、即时的影像传递,实现视觉形象的跨时空动态化传播。如中央广播电视总台“竖屏看春晚”直播,收视次数、播放量、用户人数、全媒体触达人次连年创新高,火热出圈。其二,传播推广文化题材标识。如人民日报新媒体推出的《文化中国行》主题宣传片,聚焦中华优秀传统文化传承发展,展开多维度、立体式传播。其三,通过短视频和直播传播推广中华文明标识体系。如北京冬奥会期间,短视频博主“聆玲响叮当”在法国街头用小提琴演奏《北京欢迎你》,将北京夏季奥运会、北京冬季奥运会这两件世界体育盛事用音乐联系在一起,强化北京“双奥之城”的形象。四是通过综合性传媒传播推广中华文明标识体系。比如,河南省将黄河这一中华文明标识予以整体规划,通过打造超级IP、精品文艺、漫画动漫等方式,构建黄河视觉形象体系,推动黄河文明符号在当代场景中的普及应用。

第三,在“万物皆数”的时代构建中华文明标识体系数据库。中华文明的深厚积累与优势资源,需依托中华文化符号和中华民族形象弘扬、凸显,而传播载体是符号和形象的存在基础、传播先导和发展依托。其一,将中华文明标识体系广泛应用于精神文明创建、新时代文明实践中心建设试点等工作中,推动中华文化符号进企业、进社区、进乡镇、进学校、进宗教活动场所等。其二,将中华文明标识体系广泛应用于“文化进万家”“我们的节日”等全国性文化惠民活动之中,利用各类公共场所、群众文化活动等传播中华文化符号,强化、规范化、潜移默化使用国家主题符号、标识等。其三,将中华文明标识体系广泛应用于国民教育和社会教育之中,将相关教育融入社区文化艺术培训之中。四是在对外交流中使用中华文明标识体系,通过解读、演绎,推动中华文化走出去。总之,“万物皆数”的时代正在深刻改变人类社会的发展方向和进化路径,应加强中华文明标识体系数据库建设,通过大数据和人工智能技术解析中华文明基因,为铸牢中华民族共同体意识服务。

新时代推广中华文明标识体系的具体路径。推广中华文明标识体系是更好担负起新时代新的文化使命的必然要求。习近平总书记指出:“自信才能自强”,[9]“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴”。[10]将“和而不同”“天下大同”等理念转化为国际传播产品,既能回应“文明冲突论”,又能为全球治理提供中国智慧。

第一,结合政治外交。中华文明标识体系在政治外交领域具有独特的价值和意义。将中华文明标识体系融入外交活动,可以更好地向世界展示中国文化的深厚底蕴和当代价值,增强中国文化软实力和国际影响力。如在外交场合运用书法、京剧、中医等文化符号,举办“文明对话”论坛,推动“一带一路”文化交流项目,既能彰显中华文明的独特魅力,又能促进不同文明间的互鉴共荣。随着经济全球化不断深入,通过公共外交推广中华文明标识体系的作用越来越重要。文化具有公共性,保护和振兴某种文化,很大程度上就是要增强其在当代的公共性。因此,可深化对于中华优秀传统文化资源的创新性运用,如国家领导人以中国代表性传统服饰着装出席相关外交场合、将以中国传统纹样为元素设计的礼品赠予外国友人、带领外国访问团品鉴中国地方特色美食等,都是推广中华文明标识体系的有益形式。此外,提高传统文化在政治外交活动中的比重,如以国际化设计语言,将一些传统文化符号、元素创新演绎,并展现在外交环境与理念之中,也有利于提升其传播效率与价值。

第二,融入经济贸易。将中华文明标识体系深度融入经济贸易领域,是推动文化赋能产业升级、实现“软实力”向“硬价值”转化的重要路径。挖掘文明标识的经济价值,既能增强中国品牌的国际竞争力,又能促进文明交流互鉴。这种“文化+贸易”的融合模式,既延续了《“十四五”文化发展规划》提出的“文化数字化战略”,也是中华优秀传统文化“两创”的生动实践。[11]具体而言,在各类出口商品中,融入中华文化元素和符号,将中华优秀传统文化传播出去。如推行以“国潮风”为理念的产品设计模式,打造以中国元素符号(如陶瓷、书画、丝绸、茶叶等)为特色的时尚创意产业,以中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展为导向,提高相关产品的经济、审美附加值。同时,重视、加强对海外受众反馈信息的收集与整理,分析目标贸易国家群众对于中国商品的接受态度和意见,不断优化产品质量,提高服务水平,更好地满足海外市场及消费者需求。

第三,加强文化交流。文化交流的范围包涵衣、食、住、行、民俗、艺术等多方面。从这些代表性文化符号及其载体来看,可构建以汉服、旗袍、中山装等为主要内容的中国传统服饰文化传播体系,以八大菜系、地域小吃、养生药膳等为主要内容的中国传统饮食文化传播体系,以宫殿建筑、石窟艺术、园林景观等为主要内容的中国传统建筑文化传播体系,以春节、元宵节、端午节、中秋节等岁时节日为主要内容的中国传统民俗文化传播体系,以书画、音乐、舞蹈、戏曲等为主要内容的中国传统艺术传播体系。同时,倡议国内博物馆、图书馆等公共文化机构与海外博物馆、图书馆等联合举办中国古代文物、图像展览及相关学术论坛,缩短中国与世界各国在空间、时间及心理上的“文化距离”。[12]文化交流是一个双向、互动的过程,在加强中华文化对外交流与传播的过程中,还可以向海外受众介绍国外流行文化、艺术风尚在中国的传播情况,这既能推动中外文明的共享互鉴、创新发展,也能促进中华文明标识在海外被进一步认同和接受,进而有助于推进中国式现代化的高质量发展和高水平国际传播。

结语

构建中华文明标识体系,是新时代在新的历史起点上赓续中华文脉的战略工程。其以符号化方式凝练五千年连续不断的文明基因,既在内部铸牢中华民族共同体意识,汇聚起实现民族复兴的深沉伟力,又于外部参与全球文化竞争,把中国道路的价值意涵转化为可感、可知、可对话的公共表达。在此意义上,提炼与展示中华文明标识,不仅重塑国家的文化身份,也重构中国与世界互识互鉴的语义秩序,使中国式现代化在文明维度上获得自我确认与普遍意义。面向数字时代的记忆洪流,标识体系更承担着保存与激活民族集体记忆的根本使命。当碎片化叙事不断稀释历史纵深,体系化的符号恰可为飘散的个体经验提供共同的意义锚点,使宏大叙事在日常可感的形象中活化,并转化为面向未来的创造性能量。由此,中华文明标识不仅是回溯传统的路标,也是通向明天的桥梁;既守护中华民族独特的自我识别性,又在全球文明交响中贡献历久弥新的中华乐章。

质言之,中华文明标识体系,是从文明维度确立中国式现代化自我阐释与话语表达的关键支撑,其构建是推进中国式现代化话语体系建设极其重要而独特的组成部分。中国式现代化不仅追求物质层面的丰裕,更致力于精神价值的凝聚与文明意义的彰显,亟需构建一套具有主体性和辨识度的话语体系,而中华文明标识体系正是该话语体系的核心依托与意义内核。一方面,中华文明精神标识的有效传承,将为以中国式现代化推动中华民族伟大复兴输送源源不竭的精神食粮,应坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展,不断激发全民族文化创新创造活力;另一方面,中华文明标识体系在海外传播应有所侧重,发挥新媒体传播的优势,结合政治外交,融入经济贸易,同时加强文化交流,让世界更好地读懂中国,读懂中国式现代化。中华文明标识体系,正是从文明根脉中提炼符号资源,在话语生成层面贯通历史与现实,在实践层面融汇民族精神与时代诉求,在传播层面搭建中国理念与世界认知的桥梁。

注释

[1]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(2022年10月16日)》,北京:人民出版社,2022年,第45页。

[2]《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,北京:人民出版社,2024年,第34页。

[3][5]张冠梓:《加快构建中华文明标识体系》,《人民政协报》,2025年3月24日,第3版。

[4]李长中:《口头传统、交混性文本与民族文学批评的再反思》,《中国社会科学》,2025年第6期。

[6]参见《习近平:坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化》,2020年1月1日,https://jhsjk.people.cn/article/31531147。

[7]习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,《求是》,2023年第17期。

[8]王寅生编订:《西方的中国形象(上)》,北京:团结出版社,2014年,第148页。

[9]习近平:《必须坚持自信自立》,《求是》,2024年第14期。

[10]习近平:《坚定文化自信,建设社会主义文化强国》,《求是》,2019年第12期。

[11]《扎实做好非物质文化遗产的系统性保护 推动中华文化更好走向世界》,《人民日报》,2022年12月13日,第1版。

[12]参见阿兰·库隆:《我知道什么?——芝加哥学派》,郑文彬译,北京:商务印书馆,2000年,第44页。

责 编∕ 桂 琰 美 编∕梁丽琛

The Theoretical Logic and Practical Approach of Chinese Civilization Symbolic System Under the Perspective of Chinese Path to Modernization

Zhang Guanzi

Abstract: The construction of a Chinese civilization identification system is conducive to enhancing the country's soft power, highlighting the cultural connotations in the international "symbol competition", emphasizing the self-identity of the Chinese nation, and preserving the collective memory of the nation. The construction of the Chinese civilization identification system should take the intersection of Chinese and Western civilizations and ancient and modern times as the spatio-temporal coordinates, and coordinate the commonalities and differences among all ethnic groups, while resolving some confusing issues and erroneous perceptions. The Chinese civilization identification system encompasses the material civilization identification system, the spiritual civilization identification system, the political civilization identification system, the social civilization identification system, and the ecological civilization identification system. In the overseas dissemination of the Chinese civilization identification system, emphasis should be placed on leveraging the advantages of new media, integrating with political diplomacy, and incorporating it into economic trade, while strengthening cultural exchanges.

Keywords: Chinese path to modernization, Chinese civilization, identification system, theoretical logic, practical approach